臭豆腐定价营销学 |完整版

从“五块钱一碗”到“限时盲盒价”,小小臭豆腐藏着一整套街头级定价心理学:如何利用“臭味阈值”制造记忆锚点,怎么用“现炸声”刺激多巴胺,以及为什么“越臭越贵”反而排队更长。看完这篇,你会明白——不是长沙人重口味,是他们被商家精准算准了大脑的爽点。

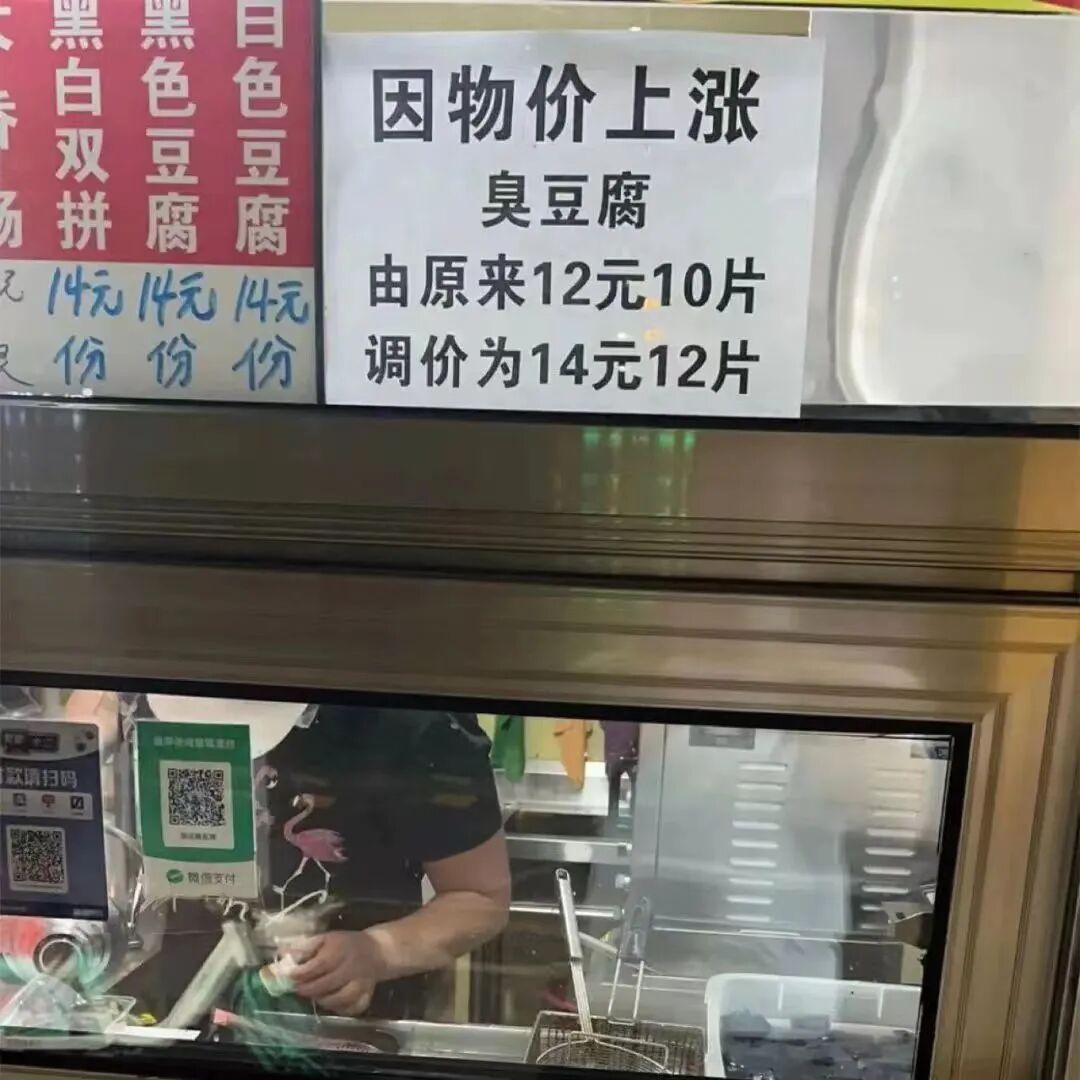

前阵子在广告营销群里看到一张有趣的照片。照片是一家油炸臭豆腐店的价目表,上面写着“因物价上涨,臭豆腐由原来12元10片,调价为14元12片”,一般人扫上一眼似乎没啥问题,套餐价格涨了2元,老板也多给了2片臭豆腐,还是能接受的。

前阵子在广告营销群里看到一张有趣的照片。照片是一家油炸臭豆腐店的价目表,上面写着“因物价上涨,臭豆腐由原来12元10片,调价为14元12片”,一般人扫上一眼似乎没啥问题,套餐价格涨了2元,老板也多给了2片臭豆腐,还是能接受的。

但是发照片的小伙伴急了,说:“亏你们还是做营销的,连个单价都不会算吗?”

这时候有好事的群友掏出计算器算了算—涨价前臭豆腐套餐算下来平均1.2元/片,但在涨价后却变成1.17元/片?怎么明明涨价了,这单片臭豆腐价格还降了3分钱?老板怕不是算错账了吧,定了个反而赔本的“蠢到家价”?怕是卖了半天一结算,自己赔的更多了!

估计店里那么多消费者心里也是暗暗爽到,感觉自己用小学算术就能轻松薅到了老板的羊毛。这便宜不仅占,还得多占、快占、天天占,保不齐哪天老板反应过来就改正价格了,或者是反应不过来就倒闭了。

这看似是一个老板蠢蠢的笑话,但作为营销人,凡是都免不了要多问自己几个为什么,看看其中是不是藏着什么套路。结果仔细一想不要紧,发现臭豆腐老板的这番操作,事情办得妙得很,而且其中竟还藏着不少的营销学知识,营销人学上几堂课了。

第一课

定价营销的经济学知识,固定成本、可变成本、边际成本的营销妙用

我知道大家都不爱看这种教科书里常见的概念,觉得都是些经济学基本知识,自己又不是小白,这些东西根本没啥新鲜观点和技术含量。

可实际上,大多数营销人对产品成本和定价逻辑所知甚少,日常工作中接触的也不多,更是谈不上形成营销的肌肉记忆了。

他们还是习惯用消费者的思维和视角,使用【单品比价】的思维框架去评估产品价格是否划算;

更可怕的是有些代理公司的营销人在根本不理解生意成本的情况下,就照猫画虎的设置营销活动,不仅钱花了一堆没有营销成效,还把品牌生产者累的半死,产品整体成本激增……

因此,这堂课与其是说重温经济学的固定成本、可变成本、边际成本等概念,不如说是唤醒营销人的生意【成本意识】思考和视角。

下面,就让我们以这家油炸臭豆腐小店为例,去揭示定价营销中的玄妙和乐趣所在!

一、固定成本和可变成本藏着的小心机

首先我们都知道,在一份臭豆腐产品的定价中,总是要包含着一部分的成本,它在某个周期内(如每月)都是固定发生的。不管你有没有生产制作,也不管你是只生产了10块油炸臭豆腐,还是生产了80,000块,这笔费用都照常固定发生,这笔花费就叫做【固定成本】。比如臭豆腐店铺的房租、水电、员工基础薪水、甚至还包括厨房设备的折旧费……

一句话,【固定成本】就是只要你经营这家小店,就必须要定期投入的花费。

与此相对,在成本花费中还包括另一部分被称作【可变成本】。它的特点是跟随产品制作生产的数量而发生正比例的变化,简单说就是生产越多,花销的成本就越多。

比还是拿这家油炸臭豆腐小店举例,每份臭豆腐的原材料成本、炸臭豆腐所用的油的成本、餐盒包装袋的花费,都是可变成本。

当我们知道了这家臭豆腐店的固定成本-A和油炸单片臭豆腐的可变成本-X,就可以把臭豆腐套餐涨价前后的价格形成一个方程组:

A+10X=12

A+12X=14

进而计算得出,X=1,A=2。也就是说,每一份臭豆腐的售价中,都包含着2元钱的固定成本,而每片油炸臭豆腐的成本则是1元,而不是最初群友简单粗暴的算出的1.2元和1.17元。

…… ……

…… ……

但是,等等!

事实真的如此吗?

不知你有没有发现,上面这一组方程式本质上算的都是【成本】,而售价=成本+利润,也就是说上文用售价反推算出的数字并不是真正的成本,更难的一点是,我们并不知道商家到底每一单的利润是多少?而且涨价前后,每一单的利润都是一样的吗?

感情折腾了半天,面对N个未知数,什么也没得到?

当然不是!

我们可以做一组大胆的假设,去判定下每片臭豆腐原料成本的边界在哪里。

假如老板涨价前的套餐中每份油炸臭豆腐会赚B元,涨价后每份套餐赚C元。那么但凡老板不是纯做慈善,那涨价后的利润势必要大于等于涨价前的,也就是C≥B

先假设第一种情况,设定涨价后每份臭豆腐利润C比涨价前B多赚1元,那么新方程组就变成-

A+B+10X=12

A+C+12X=14

C-B=1

从而算出,当设定涨价后利润增加1元的条件下,每一块臭豆腐原料成本是0.5元。我们再把利润C推到一个极限值,也就是涨价2元后老板的利润增加1.99元,那么套用方程组得出:每块臭豆腐原料成本下降到了0.005元(5厘)

这样看来,设定涨价后老板能多赚1元利润时,每片臭豆腐原料成本是0.5元,也就是作为消费者,你花了14元买到的是原料成本6元的臭豆腐;

而假设涨价后老板多赚1.99元时,每片臭豆腐原料成本极速降低到0.005元,此时你花费的14元钱中,买到的只是原料成本仅仅6分钱的臭豆腐……在这样极端的情况下,老板涨价后哪怕良心发现,再往套餐中多加两片臭豆腐,增加的成本也不过1分钱,跟14元的售价相比,简直微不足道!

那问题来了,如果一款产品/套餐的某部分原料成本非常低,会发生什么事情呢?

二、边际效应下的花式营销玩法

前文案例提到,在原有套餐/标准情况下,(计划外)每增加一单位生产的产品,就会给总成本带来的增量,被称为【边际成本】。

在日常生活的大多数营销案例中,出现的【边际成本】都是递减的,甚至会出现增加一个单位的生产成本增加极低,以至于增加的这部分成本,老板在定价上都可以对消费者忽略不计。

这样低成本原料产生出来的边际效应,就带来花式营销新套路—部分商品无限续。

例如当下很多快餐品牌都推出了套餐+3元米饭无限续或是套餐+3元可乐免费畅饮的销售模式。

这其中的猫腻,一旦弄懂了【固定成本】【可变成本】【边际成本】三个概念后就会非常清晰了。

这些打着免费续噱头的餐饮老板其实在卖给你第一份套餐时,就已经赚回了所有的成本(均摊房租水电人工等固定成本+食材原料可变成本),而免费续的部分往往【边际成本】非常低,比如续杯可乐产生的额外成本不过是一杯水和一丢丢可乐浓缩液而已,更何况人的肚皮有限,敞开了喝也喝不下几杯可乐。

而臭豆腐店套用这个逻辑也说得通。店家用同一锅热油去炸臭豆腐,每一次放10片是炸,放12片也是炸,整个制作过程、时间和成本的增加微乎其微,店员日常的操作中也几乎无感,甚至都不会萌生跟老板提“我每次都多炸20%的臭豆腐,要加薪!”这样的念头。

三、了解三种成本后回看臭豆腐涨价的精妙营销!

了解过固定成本+可变成本+边际成本的概念后,再来回看一下臭豆腐店老板涨价的营销动作,实在是学问不少呢!

第一,产品成本涨价看起来有理有据。新套餐涨价同时又让消费者觉得薅到老板羊毛,于是便欣然接受了新套餐价格,甚至会购买的更频繁;

第二,新套餐所增加的边际成本非常低,对于店员及日常运营几乎不产生不任何影响和麻烦,生产效率没有降低;

第三,按淘宝商用臭豆腐生胚来算,1片臭豆腐生胚在0.15元/片,就算是涨到了0.2元/片,也就是新套餐边际成本只有4毛钱,但是新套餐涨价2元后每一单却能多净赚1.1元(别忘了要分摊另外10片臭豆腐的涨价部分哦)。

这个钱赚的真是不要太快乐哦!

聊完经济学知识,我们再来从认知学的角度看看,不同的认识和思维方式是如何影响商品定价的。

第二课:

【框架营销】的认知学知识,卖家思维和买家思维影响下的定价策略

这里集中讲讲,在认知框架下的【买家思维】和【卖家思维】(框架思维)

开篇时曾说过,其实在我们看到臭豆腐涨价通知时,第一反应就是—算一下臭豆腐每一片平均多少钱?

这个行为背后不难发现,我们对于一款商品的默认思考往往就是,涨价后的油炸臭豆腐,每一片多少钱是可以承受的,而完全不许考虑它的成本都包含哪些。这其实就【买家思维】。

在【买家思维】的认知框架下,消费者只关心可被感知的成果—也就是我买到了什么,买到的商品是不是划算,而对产品的成本构成其实是毫不关心的,再说的极端一些,消费者思考产品价值时大脑是非常愿意“以偏概全”的, 这样不但节约大脑认知精力和资源,也会通过主动删除“无关条件”来降低决策难度。

通俗地讲,消费者一般商品消费决策时,就是“懒得多想”。

所以说,作为商家或营销人只有当你理解了【买家思维】的逻辑,才会发现消费者对你产品真正看重的点在哪里,决策价值点在哪里。学会【买家思维】的认知框架则是能帮助你更容易找到突破点,说服消费者决策,让他们开心地付钱。

接下来带入实际问题—

问题A:

当一款产品需要涨价,却又不能像油炸臭豆腐一样更改规格或捆绑套餐时,商家该如何表达,才能让消费者认可涨价呢?

不用猜,一定有些耿直又真诚的商家,觉得自己应该一片真心、一五一十地袒露产品的各种成本结构,说自己的工厂水电都很贵,还要给员工交社保,上游供应商又加价…… 这样如祥林嫂一般地,拼命倒出一滩苦水,可结果呢?

无非是换来消费者的集体白眼,雇人难房租贵跟我吃臭豆腐有啥关系,我吃两块臭豆腐就入股你家店了吗,让我去操着老板的心?说了这么多,还不是找理由变花样的涨价,你就是个赚我钱的奸商!……

所以醒醒吧,老板们!产品的“成本叙事”不是这么讲的。

你必须抓住消费者容易感知的和真正在乎的原因作为切入点,再利用消费者认知习惯中的【主动归因】和【自动联想 】让消费者进行潜意识的自我说服。

按照这个套路,你可以像臭豆腐老板一样,在阐述产品涨价理由时可以说:

因为贸易战/台风高温/灾害减产等各种原因,上游的原材料价格上涨了80%,但是我们通过优化技术并压缩利润空间等手段,将产品的价格涨幅控制在10%,如果后续原材料价格回落的话,我们也会同步调整产品价格……

首先,上面这段话,在商家看来可能平平无奇。但是在处于【买家思维】认知框架下消费者,却有着不同的认知和联想过程:

我买的是油炸臭豆腐,现在臭豆腐生胚涨价了,还涨了80%,正常来说,到了下游的油炸臭豆腐起码也要涨价80%吧……什么?商家最终才涨价10%,这老板太良心了!必须买买买!!

这里,【买家思维】首先考虑的是涨价理由的核心相关性和正当性。这也就是为什么说食材涨价我认(正当性),但是房租涨价凭什么要我来买单?(非直接相关)

其次,买家思维的认知框架作用下,消费者会通过上游涨幅的数字作为锚定标准,带入自动联想和判断,因为很多消费者的认识都是—一款产品各个环节都是在层层加价的,因此如果源头涨价了,那么理论上处于下游的商家涨价应该会更凶……但最终商家只涨了一点点,这种认知反差带来的惊喜感就会很强烈。

按照这个认知逻辑,我们更进一步。如果品牌商家能像臭豆腐老板一样,制定出一个看起来算错账的“蠢到家bug价”,估计会诱使更多消费者激情下单。

那么,我们把问题再加难度。

问题B:

如果没有原材料涨价的契机,还能不能凸显产品价值感很高,从而获得更高的定价?

这道题同样可以利用认知学中【框架营销】来解答,而且现实中的案例还不少。

比如,小米汽车用“碳纤维材质”和“纽北赛道刷圈”的几个鲜明的标签,成功的把自己框入了“全球高性能豪华赛车”的价值框架;

中式轻奢品牌“山下有松”在品牌创立之初,借由山西农村妇女姥姥团“再就业”纯手工缝制,来为自己产品增加上【公益善行】和【收工稀缺】的价值框架。

而更妙的是越汇食品的老板,去火锅店上门推销乌鸡卷等火锅产品的案例:

“上门推销的销售员会在火锅店现场为客户制作产品,且是有零有整正好做8份。一份给老板,一份给总厨,剩下6份给谁?是给什么副总吗?给服务员吗?不,剩下的全给当时还在店里就餐的顾客。”

等大家品尝完,销售员先不问老板和总厨,而是要先问店内就餐顾客:“好不好吃?9块钱两个,贵不贵?”

因为是免费送的试吃,大部分顾客肯定会说“好吃好吃”、“不贵不贵”。

这种操作,一方面是顾客对口味的好评会打消火锅老板对口味的顾虑,更重要的是消费者评价新品9元2个不贵的这件事,就让火锅店老板的认知框架发生了转移,在心里对这款新品的思考从“它要赚我的钱的钱”【买家消费框架】转变成了“它能帮我赚多少钱”【卖家盈利框架】。

这样一来,火锅店老板满心满眼把这款火锅新产品当做了帮他赚钱的工具,他关注的点也会从这款产品多少钱,变成了这款产品我能卖多少钱,心情自然也就愉悦了许多。

这节认知课下来,相信你也会发现,如果合理使用认知层面的【框架营销】小套路,也能让商品取得定价和利润的大增长。

下一堂课我们聊聊,臭豆腐营销中还有藏着哪些行为学上的小技巧,以及如何更有效地打破消费者的“价格天平”。

第三课:

营销定价的行为学知识,如何有效打破消费者”价格天平”

臭豆腐套餐里的故事和门道,真的是越挖越多。

上一堂营销认知课中,其实还藏着一个非常有趣又有用的洞察:许多自诩为理智的消费者,会在购买决策时使用【单品/单位比价】的行为来判断同一款产品的不同规格套装,哪一个会更划算。

一般商家不同规格的商品,只要换算成同一单位后,单价高低立判断!该说不说,仅就这一个【单位比价】的行为,就能让消费者避开很多普通商家设置的组合定价陷阱了。

但是作为营销人,咱们肯定是要站在商家这一边,用更巧妙的营销方式,来打破消费者认知上的价格天平。

第一招 增加复杂度,降低消费者比价运算的动力

比如:用各种难易除尽的“奇数”来做产品或套餐的规格。

这种产品定价方式在快消品行业非常普遍,尤其是在饮料品类中最为常见。

拿可口可乐举例,200ml、330ml、500ml的可乐,哪个更划算,如果它们再跟888ml的可乐相比较呢?

这些产品的奇怪规格,你当然可以说是生产线标准设置,或者是根据消费者饮用习惯等原因产生的,但更多的是为了给消费者制造【比价】的运算麻烦,为消费者的大脑提供偷懒的理由—这种除法都除不尽,心算太难了,为了几毛钱还要掏出计算器,实在是太累太麻烦,蒜鸟!

第二招 创造差异化,让消费者辨别不出是同一产品

除了上面的制造麻烦外,更好的定价逻辑则是,让消费者辨别不出两款产品实际上是同款。

套路A. 套装规格+赠品差异模式

在前两年电商平台的商家争夺战期间,不少品牌都面临一个艰难的选择—必须在每个平台都可以号称“全网最低价”。

这就要求品牌商家必须把同款产品通过不同的套装数量,或是不同的赠品来创造出新的产品SKU……虽然看似是无奈之举,但很快品牌商家就尝到了甜头,不同平台下设置的不同套装,可以帮助品牌赚取更多的利润,也完全不用担心被消费者横向比价。

比如:厨房刀具系列,可能A平台是99元7件套,到了B平台就是109元9件套,多的那两件商品往往是成本不高的凑单厨具,但对于普通消费者的认知来说,这就是两套不同的产品。

或者更省事一点,某咖啡品牌在A平台的套餐是99元美式浓缩液加送IP定制咖啡杯,而在B平台上109元的套装则是没有IP咖啡杯但是多送3袋生椰拿铁口味咖啡浓缩液……实际上,无论是定制马克杯还是生椰拿铁咖啡液的标注原价都是非常弹性的,最终哪个成本才是更划算,只有商家自己才知道,对消费者来说永远是个黑箱。

套路B. 降低外包装的识别度

这一点可能很多营销人完全意识不到或是不相信,但它的的确确是真实发生的案例,尤其是在一些低关注度、低决策度的商品上。

这里我就非常非常认真地向你推荐一个神奇的粮食品牌,叫做十月稻田。

这个品牌最早是由东北夫妻粮店发展起来,2019-2022年十月稻田一直是中国大米、杂粮、豆类及籽类行业综合电商平台中销售规模最大的公司,并于2023年10月在港交所挂牌上市……

如此生猛的发展势头,除了创始人王兵敏锐的商业嗅觉-押注线上电商外,还离不开他们出色的营销能力和定价模式。

下面是十月稻田仅仅在京东一家电商平台下的、5kg规格的五常大米产品,包装设计完全不同,你能区分出它们之间的不同之处吗?你觉得哪个价格更贵?

事实上这些产品都来自同一个产区、同样有五常认证地理标识、执行同一套标准、同样一套国标专属的标准……但就是产品包装设计和突出的特点不同,5kg的五常大米产品价格能相差20元。(这里仅以五常大米为例,并不包括特等米、有机米)。

你看,因为广大消费者对大米这个品类的产品关注度低,认知度有限,所以很多人在做消费决策时只要看到“东北大米”就觉得很好了,要是看到是“东北五常大米”就觉得更好了,如果继续让消费者去真正鉴别五常大米的差异,知识储备和大脑决策的耐心就都消失殆尽了……

于是同样一款五常大米,换上不同的包装设计和卖点突出,分别投放在电商平台、社区菜市场、山姆会员店、高端果蔬店等不同的渠道销售,就会卖出不同的价格……

甚至是只在京东平台上,官旗店、京东自营超市、第三方专卖店,只要产品包装是不同的,消费者就会误以为它们就是不同的产品,从而同一款产品不同包装的各种价格也都变得合理起来了。

如果你觉得这只是一个商家的偶发行为,那大可以去卷纸这个品类看看,类似的剧情一直在持续上演。

同一款产品,有10个产品特点,A包装+甲乙两个产品特点就是一个价格,B包装+丙丁产品特点就是另外的价格……这其实就是再利用之前认知课里提到的“主动归因”的认知特点,只要你说了这个特征卖点,那我就觉得这个它跟其他包装的产品不一样。这个示例跟买点营销的买橘子案例是一样的。

意识到这一点,我们还能找到很多底层逻辑相同的例子。

比如说快消品中的IP联名款包装产品,这里我们刨去那些你特别痴迷的、甚至可以为了IP买产品的高价值感IP。

我们只说那些你模糊有印象的,谈不上特别喜欢的IP,比如说某牛奶和故宫做了联名款包装,那么它跟自家同规格同品质但是无联名包装的产品价格差出5-10%……

免责,图片仅为随机选取示,上文定价与此图无关

免责,图片仅为随机选取示,上文定价与此图无关

也许有人会反驳说,故宫IP联名的授权费本来就很贵,那么它如果均摊到每一包产品上,真的会让成本增加5%吗?回头想想油炸臭豆腐改套装的案例!

以此类推,如果故宫IP联名很贵,那么跟敦煌博物馆联名会便宜一些吧,如果跟画敦煌元素画风的插画设计师联名会更便宜一些吧,再如果跟没毕业的艺术学院的学生合作包装呢,还会很贵吗?事实上对很多年轻艺术家来说能够跟行业头部品牌合作,可能涉及授权费都可以免掉了……

但是从消费者的视角来看呢,当一个品牌跟某个IP出了联名款、艺术家款的新产品,那么消费者就会默认这款联名包装的产品更贵一些,因为它有了涨价的正当性。

这也就是前文【买家思维】认知里提到的【主动归因】和【自动联想】。

第三招 设置感知陷阱,让消费者价值锚点发生偏移

如果品牌做不到设置那么多不同的套餐或包装,又该如何巧妙地定价/涨价呢?

这里在提供行为学上的小诀窍,让消费者把注意力和价格感知转移到其他层面。

比如这个【+1元换购】的小套路!

套路A. 把免费变成1元,唤醒换购产品价值感

这其实也是一个非常反直觉的营销方式。

比如某咖啡品牌推广新品,只需要39元就可以获得双杯新口味咖啡和一个金属咖啡杯。

你觉得这个促销套餐如何?是不是看着平平无奇的,提不起什么欲望。甚至觉得这个咖啡杯的羊毛还是出在自己身上;

但如果商家的套餐是这样:当你购买38元双杯新品后,只需要+1元就可以换购一一个明星同款的、户外露营专用的金属咖啡杯,全国数量稀少,换完即止…… 相信会有很多年轻人已经开始动心了。

本质上都是39元2杯咖啡+1个咖啡杯,为什么两个推广套餐的价值感差别如此很呢?

因为这其实就是利用了价值锚点转移套路,让大脑被不合理的定价所唤醒,并被吸引。

当商家说套餐内包含一个咖啡杯时,大脑潜意识会认为咖啡杯是免费的,也就是无价值的,甚至是对新品咖啡定价产生怀疑,认为新品咖啡不用标价那么贵的,都是承担了咖啡杯的成本。

但如果商家说,38元体验双杯咖啡,然后再+1元就能换购露营金属咖啡杯时,你的大脑有几个潜意识,首先你的大脑会认为自己是有自主选择权的,可以选择要杯子或者不要杯子,这种选择权就会让大脑觉得快乐;接着大脑开始思考,+1元换购一个精美的、金属材质的、能够在露营时跟朋友惬意喝着咖啡的咖啡杯值不值得,这“想都不用想”,简直不要太划算了吧!还不赶紧买买买!!!最后另一个潜意识认为,这款咖啡新品双杯的价格就是38元,因为+1元的露营金属咖啡杯很超值,所以这款新咖啡也是值得,起码它的价格里没有包含赠品一类的额外费用……

提到+1换购的套路,麦当劳可太权威了

在这样的自动联想下,消费者对这个促销推广的兴趣势必会变得更足了!

当然,上面这个换购的套路你也许已经见惯了。那么我们是不是还可以把这个方法应用在其他领域,做一个升级版套路?

套路B:把套餐拆解,用附加无限低创造认知偏差

还记得在臭豆腐营销的第一课,我们讲述经济学的边际成本时,提到过现在餐饮行业很多快餐都在推广【+3元饮料无限喝】的卖点吗?

这个营销花招也已经变成红海了,汉堡在用、米饭小炒在用、连面条、麻辣烫也都在用,俨然是一片红海了。

那么作为一个盖浇饭快餐的新商家,如何冲出重围呢?

它只要推出“购买正餐,只需【+0.1元多达8种饮品无限喝】”的促销机制,是不是看起来竞争力一下子就暴涨了许多!

背后的逻辑也是咖啡杯的逻辑,大脑会觉得0.1元已经是非常便宜了,而且比别人家的饮品更多,简直太划算了……

那你再想想这个商家会赔钱吗?完全不会,他只需要在正餐部分把价格直接提高3元就好了,再加上盖浇饭跟汉堡、面条、麻辣烫也不再一个品类中,没有同行比较,消费者对盖浇饭的价格没有那么敏感,注意力全盯着0.1元无限喝的大羊毛身上。

洋洋洒洒,臭豆腐定价营销学知识知识已经写了8500字,事实上它能挖掘的知识和洞察远不止于此。这里为了阅读体验,先告一段落。也期待你的积极讨论,也许我们后面还可以再增补上几颗有趣的彩蛋内容!

本文由运营派作者【刘欣】,微信公众号:【舅讲营销】,原创/授权 发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

营销服务型项目的创业最大的痛苦就是要当苦力,还要当着一群苦力的包工头。但好处就是腾挪性比较大,不行了就迅速调转方向,很灵活,不会有任何产品的拖累。如果我要是开局就做互联网产品比如小程序,APP,估计现在只剩骨灰了。

受教了!

今年做运营好难,拉新难,留存难,转化难,老大跟我们说,经济下行越难的时候越要加强学习,内心好焦虑,每天刷运营派压压惊。。。。。

这篇文章让我收获了很多知识,感谢作者的分享,期待更多优质内容。

说到心坎了,在工作中经常遇到这样的问题,在这里找到了思路。

已经发文章转发到公司微信群了,也让大家学习学习。