社群运营纯靠感觉?用数据说话,让打法有依据(附分析框架全攻略)

很多运营者习惯凭感觉带社群,但在效果焦虑与预算紧缩的背景下,主观感知远远不够。本文通过一套可复用的数据分析框架,帮助你从“感受”走向“证据”,让社群策略有理有据、有的放矢。

每天打开社群后台,看着密密麻麻的数字头都大,到底怎么看数据,怎么做分析,我发现即使是3年+的资深私域操盘手有时也不太能抓准社群数据该怎么看,怎么分析。

今天新增200人,退群50人,这算好还是不好?发了3条活动通知,只有20人互动,问题出在哪?

如果你也有这些困惑,不是因为你不会运营,更重要是缺了一套属于你自己,而且能落地数据分析思路和体系。

社群运营不是简单建个群就完事的,它是个系统工程,数据分析也得跟着系统化。今天就用最接地气的话,从基础概念讲到具体步骤,再到避坑指南,手把手带你搭建属于自己的体系,以后看数据再也不用抓瞎了。

01 别把”维度”和”指标”弄混了

很多人做数据分析,上来就盯着 “新增人数”” 转化率 ” 这些数字看,但越看越乱。

其实问题出在没分清两个核心概念:数据维度和数据指标,这俩就像坐标轴上的 X 轴和 Y 轴,搞不清就没法画出清晰的数据分析图。

1、数据维度:你的分析要从哪个角度切入?

简单说,维度就是 “看问题的角度”。比如你想搞清楚 “怎么让更多人进群”,可以从线上推广和线下活动两个角度分析,这就是两个维度。

举个例子:你的母婴社群想在3天内拉新1000人,运营团队拆了两个维度,

1)线上:朋友圈裂变、小红书种草、抖音直播

2)线下:商场扫码送小玩具、母婴店合作引流

如果直接把朋友圈新增300人和商场新增200人放一起比,根本没意义,线上引流成本低但用户精准度差,线下成本高但用户黏性强,这俩压根不是一回事。

正确做法应该在同一个维度里比。

比如只看线上渠道,对比朋友圈、小红书、抖音的曝光量、入群率,就能找出哪个渠道更划算。

就像考试排名,你不能拿数学成绩和英语成绩比高低,得在同科目的班级排名里看进步。

2、数据指标:用具体数字衡量效果

指标就是 “能落地的数字”。

比如:3天拉新1000人里的1000人,入群率20%里的20%,都是指标。

社群运营里常见的指标分三类:

3、再举个栗子:看懂这张表,你就入门了

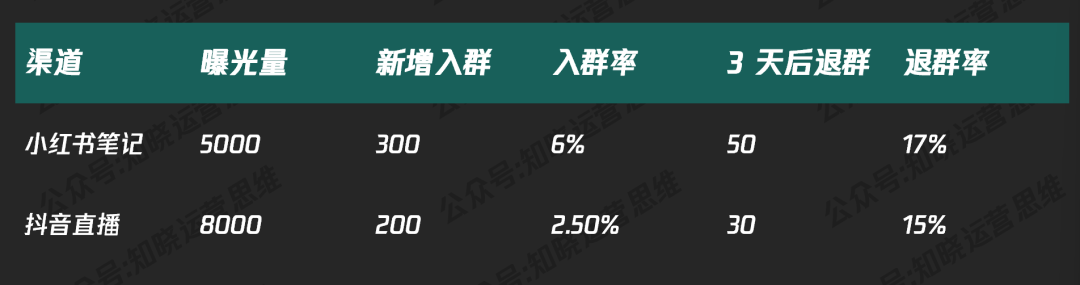

你的美妆社群做了一场关注公众号送小样的社群活动,数据如下:

从线上渠道这个维度看:

1)小红书导流入群率更高(6% vs 2.5%),说明内容更吸引目标用户;

2)抖音退群率稍低(15% vs 17%),但入群太少,可能是直播话术有问题。

这样分析下来,下次就该加大小红书投入,同时优化抖音社群的引导话术,这就是数据分析的意义,让你的决策有依据,而不是凭感觉。

02 4步搭建数据分析体系:画路径+做决策,全都不能少

知道了基础概念,接下来就是核心步骤。

这套方法是我见过最落地的,不管你是做知识付费、电商还是服务类社群,都能直接套用。

就像搭房子,先画图纸,再打地基,最后一步步往上盖,缺了哪步都不行。

第一步,搞懂用户先画用户路径图

很多人做社群只知道 “拉人进群”,但用户是怎么接触到你的?

进群后会做什么?最后为什么下单和离开?这些不清楚,数据就无从谈起。

用户路径图就是把用户从第一次看到你到最终下单到流失的每一步都画出来。就像给用户画行程图,知道他在哪上车、在哪换乘、在哪下车,才能知道哪里需要补票、哪里需要引导。

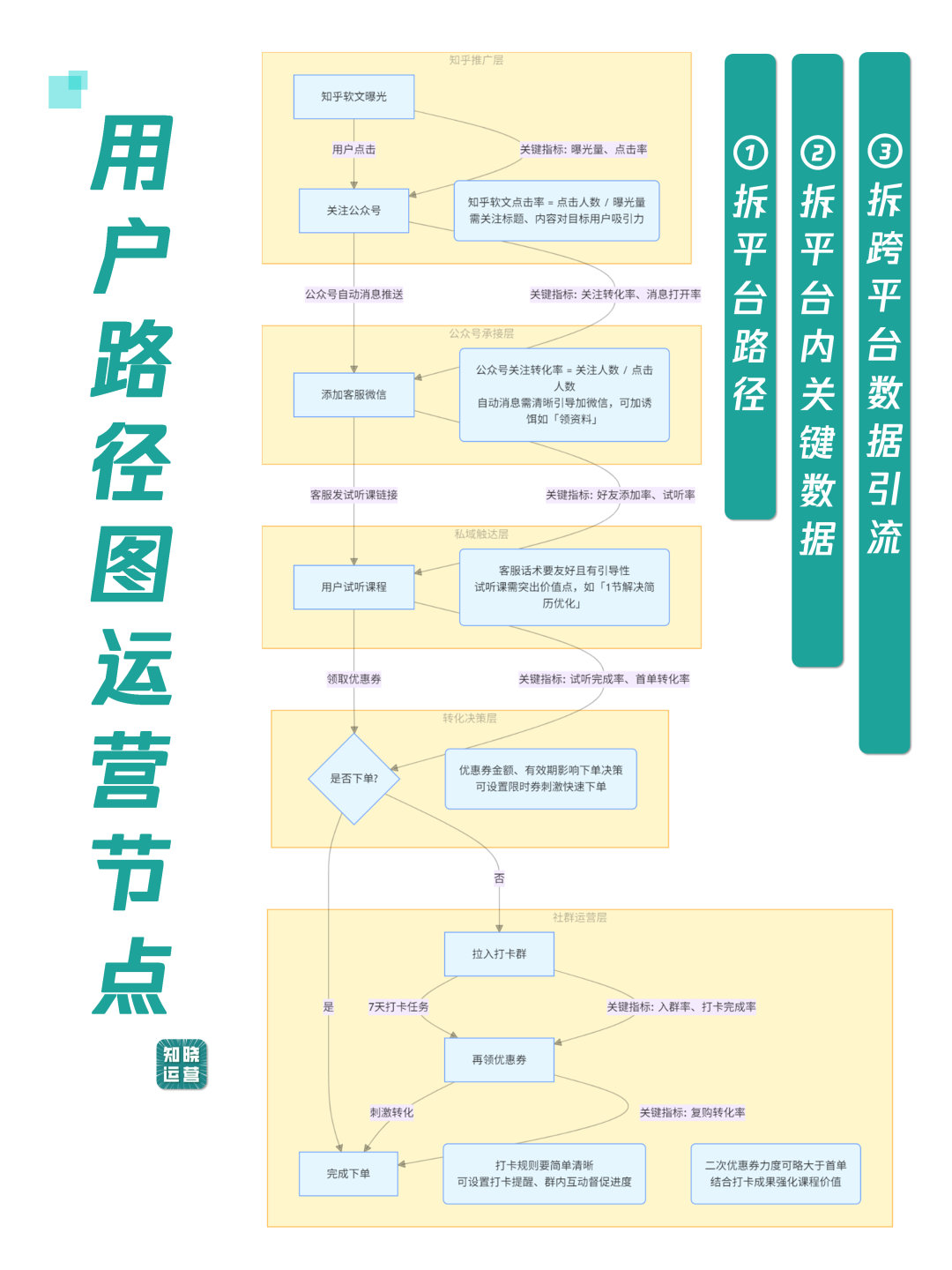

以知识付费社群的路径案例拆解为例

比如我们经常在知乎里看到各种推广职场课,他们的路径是这样的:

1. 知乎软文→用户点击→关注公众号

2. 公众号自动发消息→用户加客服微信

3. 客服发试听课链接→用户听课→领优惠券

4. 未下单用户→被拉进持续学习的打卡群

5. 群内完成7天打卡→再领高阶课优惠券→最终下单

然后我用mermaid来把整个流程梳理出来:

为什么要这么画?

你能发现可能存在的隐形运营卡点,比如很多用户在加客服微信后没领试听课,可能是客服话术太生硬;

同时也能找到优化节点,比如打卡群里80%的人卡在第3天打卡,说明活动难度太高,得调整。

有个做亲子社群的朋友来咨询怎么提升上课率,一开始没画路径,总觉得用户进群后就该买课,后来画完才发现,很多家长卡在进群后找不到课程链接。

原来群公告里的链接被聊天记录刷下去了,后来改成置顶,再加上每天上课前进行在群内用群公告形式更新发布一次群链接,转化率立马涨了30%。

第二步,抓关键节点,该盯哪些数据?

路径图画完后,把每个步骤拆成关键节点,再对应上具体指标,还是用上面的知识付费案例举例:

1、曝光→关注公众号:盯 “点击率”

1)基础数据:软文阅读量、公众号新增关注数

2)转化数据:点击率 = 新增关注数 ÷ 阅读量(比如 1000 人看文章,200 人关注,点击率 20%)

如果点击率低于 5%,可能是标题不够吸引人,或者平台推荐机制有问题。

有个做美食社群的,原来标题是教你做10道家常菜,点击率3%,后来改成新手也能做的10道家常菜,附详细步骤,点击率涨到15%,让目标人群更聚焦在“新手”,更有易入门的获得感。

2、关注→加客服微信:盯 “添加率”

1)基础数据:公众号关注人数、客服新增好友数

2)转化数据:添加率 = 新增好友数 ÷ 公众号关注数(300 人关注,100 人加好友,添加率 33%)

公众号自动回复里加一句回复【听课】领资料,这样比直接发客服微信添加率高2倍,因为用户觉得有好处拿,而不是单纯被推销。

3、加好友→领试听课:盯 “试听完成率”

1)基础数据:发试听链接数、听完课程人数

2)转化数据:完成率 = 听完人数 ÷ 发链接数(100 人领链接,60 人听完,完成率 60%)

如果很多人听了 5 分钟就退,说明课程开头太枯燥,得改。比如把试听课前5分钟改成3个发音小技巧,增加持续听完的动力。

4、听完课→进打卡群:盯 “入群率”

1)基础数据:未下单人数、入群人数

2)转化数据:入群率 = 入群人数 ÷ 未下单人数(60 人听完没下单,40 人进群,入群率 67%)

关这里键动作让进群时让用户改群名为 “城市 + 职业”,比如 “北京 + 运营”,方便后续做用户分层。后续发活动时,就能针对性推内容,比如给 “上海 + 宝妈” 推周末亲子活动。

5、打卡群→最终下单:盯 “转化率”

– 基础数据:群成员数、付费人数

– 转化数据:转化率 = 付费人数 ÷ 群成员数(40 人进群,15 人下单,转化率 37.5%)

– 延伸指标:客单价 = 总销售额 ÷ 付费人数(15 人共花 3000 元,客单价 200 元)

最简单就是最实用,用个Excel画个简单的表格,每天记录关键数据,一周就能看出规律,每期课程就一个表格,拿出来复盘对比,运营好坏你就一目了然:

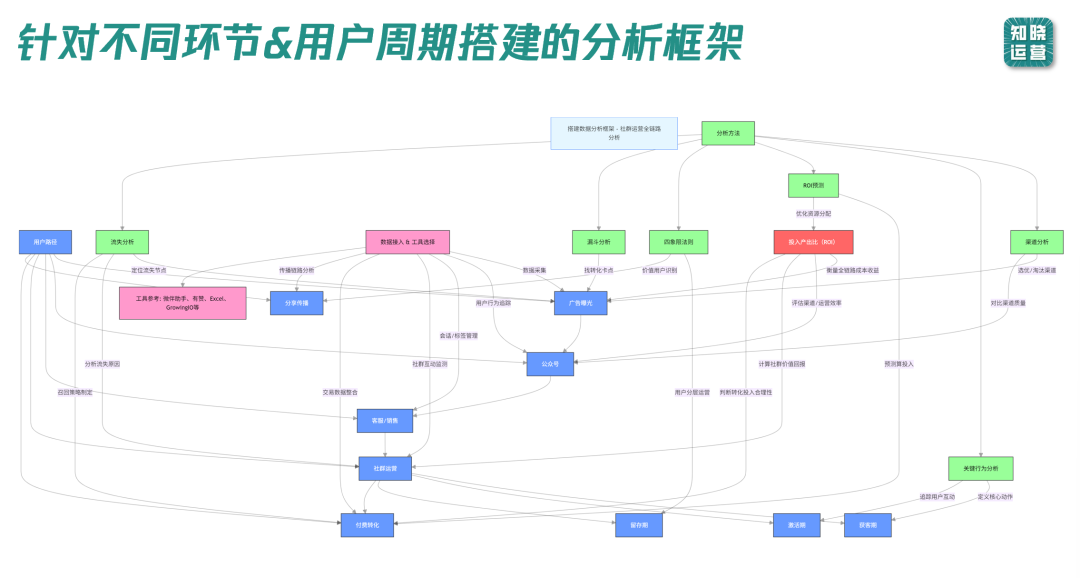

第三步,这5个方法搭建分析框架

有了数据后,怎么分析?分享5个最实用的方法,每个方法配具体案例,看完你就能活学活用了。

方法 1:漏斗分析,找掉人最多的环节

漏斗分析就像用户闯关,每过一关都会有人离开,我们要做的就是找到最难的关。

以一个零食社群的漏斗数据为例:

图中这数据漏斗的问题在哪?

从点击链接到进群就掉了2200人,说明用户对进群意向不高,是不是应该要调整为直接购买或者先企微;

另外,从进群到看商品链接掉了600人,说明群内商品推荐不够吸引人,就像漏斗漏水,哪个地方漏得最厉害,就先补哪个地方。

方法 2:流失分析,搞懂 用户为什么走

退群不可怕,可怕的是不知道为什么退。流失分析要做三件事:

1. 记录退群时间:是刚进群就退,还是呆了3天后退?

2. 标记用户标签:退群的是新用户还是老用户?从哪个渠道来的?

3. 关联运营动作:退群前你做了什么?发广告了?还是没互动?

一个兴趣社群发现每周三退群率特别高,查了记录才知道。

周三会发作业提醒,很多用户觉得压力大且觉得跟进不下去了就选择退群,后来改成自愿提交作业,交作业送资料,退群率降了一半。

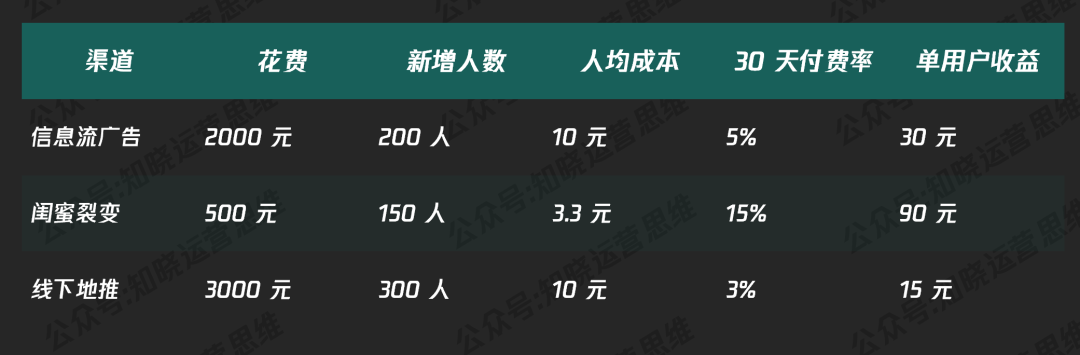

方法 3:渠道分析,别在无效渠道上浪费钱

不是所有渠道都值得投,用ROI来降低低效引流渠道投入,举个栗子,下面一个护肤社群测试了3个拉新渠道:

闺蜜裂变的性价比最高,成本低收益高,那就应该加大用户裂变的投入和玩法,而降低其他场景的投入。

只有当裂变数据ROI,对比其他渠道要差时候再做调整,因为用户裂变的玩法取决于你的存量大小,不可能永续有好效果,这也是为什么现在很多裂变玩不下去了。

虽然信息流和地推价格高,但公域流量池子足够大的时候,就有引流可能,所以要阶段性地判断渠道ROI,在一个有效引流渠道时候,也需要不断去保有少量预算做其他渠道测试。

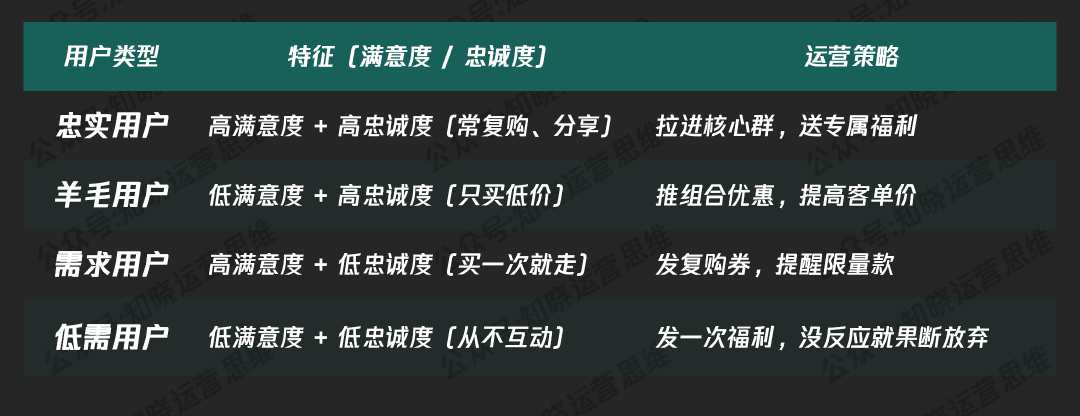

方法 4:用户分层,对不同人用不同招

不是所有用户都要讨好,用四象限法把用户分成这4类,针对性运营:

假如你是做绘本社群用这个方法,给忠实用户发推荐好友得免费绘本的活动,一周带来100+新用户,这样基于社交关系,宝妈之间互为互利的活动,从成本上几乎为0,但效果也会很好。

方法 5:ROI预测,算清楚花1块能赚回几块

投钱之前先算账,ROI = 销售额 ÷ 投入成本,大于1才值得做。

假如你打算花1000元做一场社群秒杀活动,

平时转化率5%,群里有500人,预计25人下单。实际客单价80元,总销售额预计2000元,ROI=2000÷1000=2,只要是大于1就能做。

如果实际做完ROI只有0.8,就得改:要么提高客单价,要么降低投入,在MVP没跑通前就不要推广到全量社群活动。

第四步:决策支持,让数据落地成具体动作

分析了半天,最终要落到怎么做上,决策支持主要看3件事:

1、优化运营策略,用数据试错,比拍脑袋靠谱

例如,健身社群发现每天早8点发健身视频” 互动率很低(只有 5%),改成晚8点发后,互动率提到了 20%,这就是用数据优化动作。

还可以通过做AB测试来,比如同时发两个版本的活动文案,A版说优惠10元,B版说买一送一,看哪个转化率高,以后就用哪个。

我们有个做服装社群的学员用这招,把活动转化率从10%提到了25%。

2、评价团队个人绩效,别只看卖了多少钱

99%的老板只看销售额,但运营的价值不止于此,可以结合KPI+提成的方式来给社群销售人员评价:

KPI考核制,包含拉新留存分&转化分设置考核指标:

第一部分,拉新&留存分(40%):新增人数、活跃率达标;

第二部分,转化分(40%):付费转化率、复购率;

第三部分,执行到位分(20%):社群及时回复情况、私聊及时回复情况、话术违规情况

同时,也根据销售人员的实际销售高客单产品情况,设置销售提成,这样的双轨制是有双重价值,既保证关注运营过程指标,也能激发团队结果导向。

我们以前一个知识付费的项目,团队之前只看销售额,导致没人愿意做用户维护。

我把它改成KPI评分制+销售提成后,绩效KPI用于保证项目过程指标的稳定和项目人员的基本奖金,而销售增量业绩提成也确保销售团队的狼性,也满足公司关注的核心结果指标。

而上面提到的这整个私域及社群运营的思路,数据看板搭建等等,都在我的私域小绿书里有答案。

03 90%操盘手犯的5个错误

最后说几个实操中最容易踩的坑,避开这些,你的数据分析效率能提高一倍。就像走路避开绊脚石,走得更快更稳。

1、数据可以全,但别贪多,盯准北极星指标

不是所有数据都要盯,每个阶段有一个核心指标就够了:

1)拉新阶段:看净增用户数(新增 – 退群);

2)活跃阶段:看30 天留存率,看流失率;

3)变现阶段:看付费转化率。

有个做社群的朋友,每天记20多个数据,结果啥也没记住,后来只盯净增用户数,反而把拉新效率提上去了。

2、别用绝对值骗人,多去算比例

今天新增500人这个没用,得看入群率,如果是花了10000块买来的,反而不如花1000块新增200人划算。

就像说我今天赚了1000块,不如说我投入100块赚了1000块更有说服力。

3、数据别攒着,每天花10分钟复盘

很多人每周才看一次数据,等发现问题时,用户都跑光了。

建议每天花10分钟看3个数据:新增、退群、转化,有异常马上调整。

4、别忽略非数据因素

数据能告诉你发生了什么,但为什么可能藏在细节里。

比如突然退群率高,可能是群里有人吵架,产生品牌舆情问题,这时候去翻聊天记录比看数据更有用。

除了定量分析,必须结合复盘社群内容来做定性分析,数据重要,但用户是感性的,要多从用户共情层面思考,这个就是我们常说的运营sense。

5、别全靠平台,需要自建数据看板

别花几万块买复杂系统,先用Excel跑通数据看板流程。

我们在落地私域项目时候,就算结合调用第三方SCRM,也会去搭建一个数据看板。

因为很多时候SCRM数据工具和业务本身数据是不通的,打通数据需要花很高成本(人力、金钱、时间),所以我们都会自建数据看版,用一个在线表格来做每天记录和日常复盘。

特别很多比例型数据,是无法直接通过第三方看板得到的,所以需要搭建自己的看板系统。

总结:数据分析不是交作业,而是懂用户

很多人觉得数据分析是技术活,其实核心是通过数据看懂用户,用户退群,可能是你发的内容不对;转化率低,可能是价格没说到用户心坎里;渠道没效果,可能是你没找对用户聚集的地方。

照着这篇文章里的四个步骤,抽空就画一张自己的用户路径图,从记录3个核心数据开始,坚持一个月,你会看懂,自己的社群问题在哪里,对应调整策略做AB测试,再看一个月,那么数据运营这件事你就上道了。

作者:晓峰的运营增长;公众号:知晓运营思维

本文由作者@晓峰的运营增长 原创/授权发布于运营派。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

必须评论支持一下!!!

文章的结构也很清晰,是一篇不可多得的好文。

今年做运营好难,拉新难,留存难,转化难,老大跟我们说,经济下行越难的时候越要加强学习,内心好焦虑,每天刷运营派压压惊。。。。。

文章写得很有见地,作者的思考很深入,值得学习。