经营分析:从数据展示到业务赋能(案例+模版)

还在为写不出让人“秒懂又秒转”的数据报告而头疼?这篇干货把 7 套最常用的报告模板一次性打包:从给老板做汇报的介绍型,到排查问题的诊断型,再到预测未来的评估型,每种都配好结构、口诀和避坑指南。照着套用,10 分钟就能让复杂数据变成一句顶十句的决策依据。

“做经营分析要能够发现业务增长点,优化资源配置,指导业务发展”是很多公司领导期望的效果。然而现实是残酷的:想多的经营分析报告,仍然停留在“同比、环比、完成比”的状态。 指标高了,就是“要保持”;指标低了,就是“要提高”。

“做经营分析要能够发现业务增长点,优化资源配置,指导业务发展”是很多公司领导期望的效果。然而现实是残酷的:想多的经营分析报告,仍然停留在“同比、环比、完成比”的状态。 指标高了,就是“要保持”;指标低了,就是“要提高”。

知道“做好了”→ 知道“为什么做的好”→ 知道“怎样可持续做好”,是经营分析三重境界,如何进一步提升,今天陈老师给大家盘一盘。

一、从资源投入说起

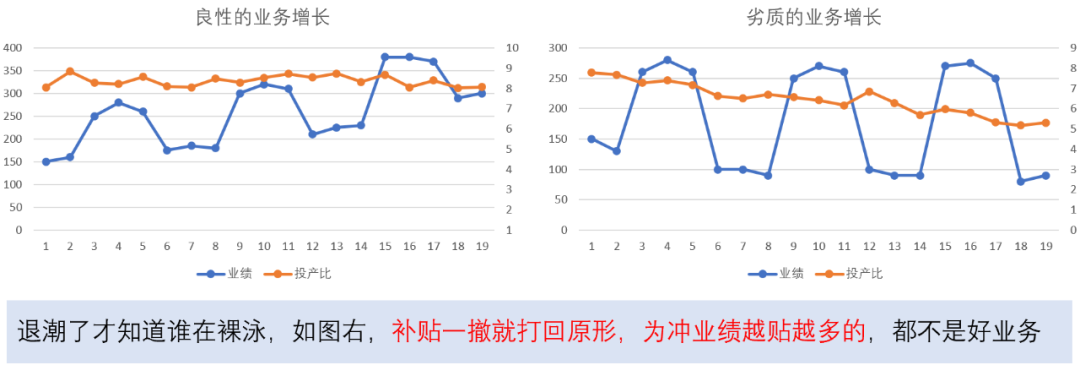

“加钱!”是业务最喜欢的增长方式。但在盲目投钱之前,要先学会区分“良性增长”和“劣质增长”。什么叫良性增长?如下图所示,同样是投入宣传费用+营销补贴+系统开发费用的情况下,差异明显。

良性增长的特点是:

1、活动期间收入有明显增加

2、活动结束后仍有稳定上升

3、活动投产比维持在一定水平

这就说明:烧钱烧出了用户持续消费习惯,业绩能站得住。

反之,劣质的增长:

1、活动上了就涨,停了就跌

2、活动前后衰退期越来越长

3、活动投产比持续下降

这就说明:用户都是来薅羊毛的,业务缺少支撑,不适宜持续烧钱。

以业务线为单位,制定损益表,分析投产效果,直接缩减劣质增长的投入,补贴良性增长的业务,就能实现资源优化配置,这是最基础的做法,先做!

二、做好产品分类

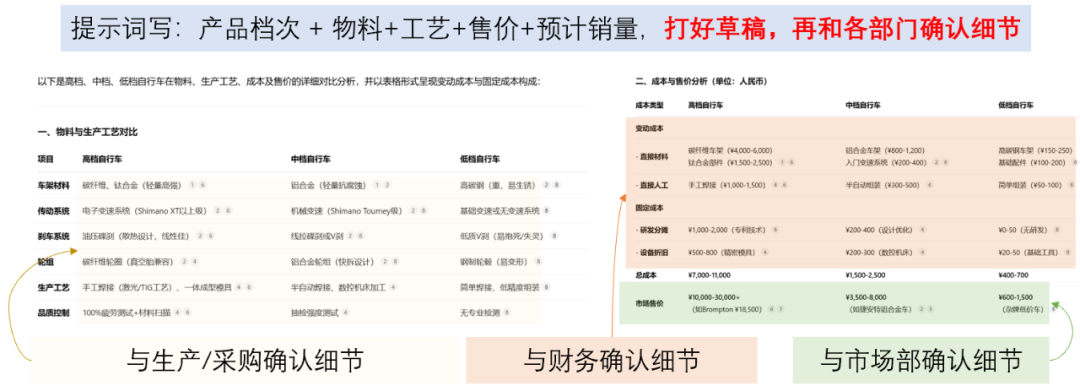

一定有同学说:“老师,我们家都是补贴一撤业绩就没了,现在费用越花越多!” 这说明产品本身竞争力不足,无法长期包有客户。做好产品分类,对标竞品分析产品是否先天不足,是第二步工作。

此时,需要先建立产品分类模型,按产品品类+产品高中低价格带,列出主要竞品的品牌、产品功能、性能/功效/配件差异,帮自己的产品做好定位。现在有AI辅助,生成一个产品分类框架非常容易(如下图)。

做出分类模型后,有一些问题会直观暴漏出来,比如:

我司产品线压根没规划

同一个价格带拥挤了好几款产品

高价和低价产品功能差异不显著

高价卖不动只能猛打折

以上,都是产品管理混乱的表现。下一步可梳理产品线,淘汰重复布局、低销量高库存的品类,找出高潜爆款集中发力,这才是真增长机会。

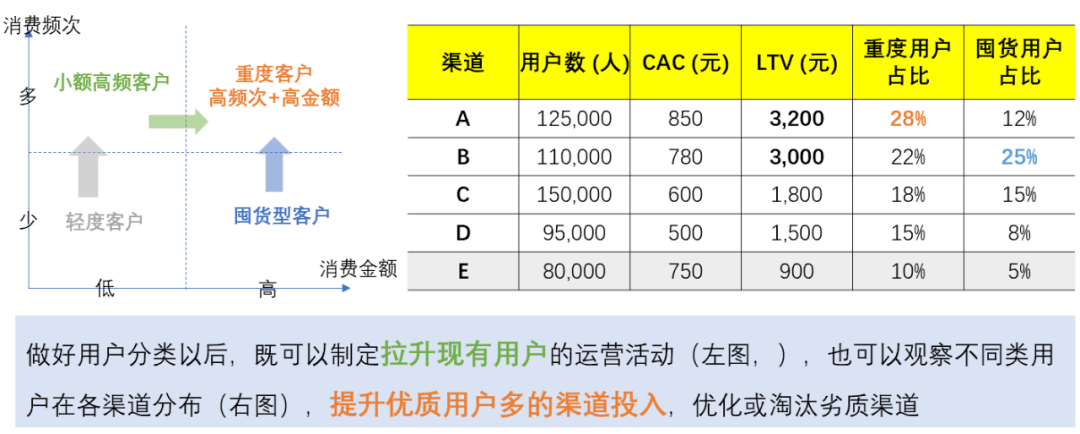

三、做好用户分级

如果产品线没那么糟,至少有1个爆款可以用,那么下一步就是看:

1、我司吸引了哪些客户

2、其中有多少高频次/高消费客户

3、这些重度客户选择了什么产品组合

4、轻度客户与重度客户,是否有特征差异

这里有固定的套路:

1、如果缺重度用户,那么尝试增加利润款/搭配款产品推荐

2、如果有重度用户,和轻度用户完全不同,则针对性获客

3、如果有重度用户,和轻度用户有相似性,则引导轻度多消费

提建议之前,要认真复盘一下目前公司的做法,很有可能现在做的一团糟,连基础的分群都没有,比如:

不分群运营,只会搞大促

只会按消费金额给折扣,不做产品推荐

产品推荐不看用户需求,一味推贵的/高毛利的

只要发现这些问题,都可以起专题,先把客户分群做好,看清布局再深入。

四、建立业务事件簿

有同学会说:“老师,我们公司业务多,常常是既有大促,又有新品,又有会员运营,多线并行,并且投入资源巨大,数以亿计,该怎么处理?”

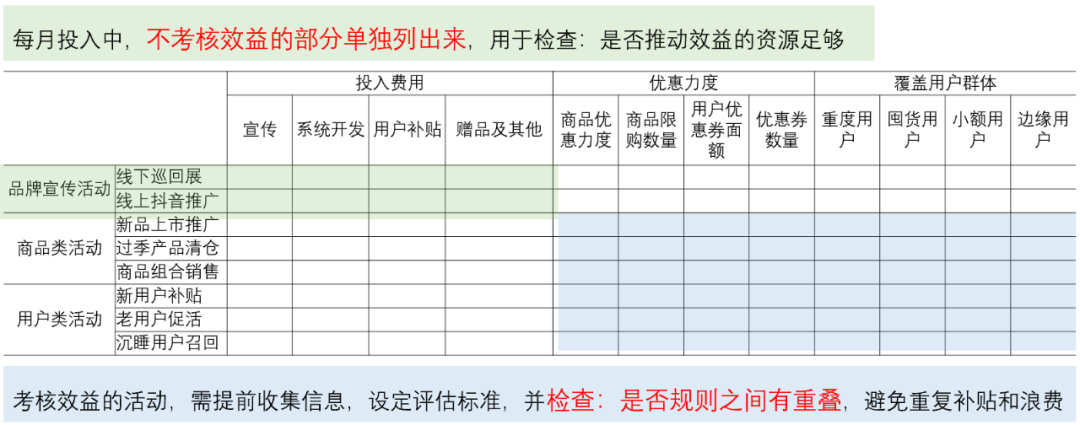

此时应建立业务事件薄,记录清楚:本月有费用投入的关键事项,比如新开店,渠道投放,用户补贴,营销活动,新品上市推广等,按业务线区分清楚常规投入与增量投入(如下图)。

每个月经营分析会时,各部门通报下个月要事,负责经分的同事记录到事件簿,并对其中增量投入部分建立评估模型,下个月复盘时,跟进评估结果,并将要事执行结果纳入归因分析,看其对整体业绩影响。

这样做,就形成了经营分析的良性循环,而不是每个月搓完收入,成本,费用的同比环比以后,再打电话问业务:“歪!你们这个月干啥了”当好马前卒要比当马后炮好很多,哈哈。

经营分析和财务分析最大区别,就是经营分析要密切结合业务,了解产品,活动,用户情况才好下判断,不局限在财报几个数字里。想深入学习的话,欢迎加入我的知识星球,在知识星球内,除了有系统的《经营分析》和《用户分析》《业务知识》等专题课程,有问题还能直接和我一对一交流,与5500位同学一起学习成长。

本文由运营派作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

看完这篇文章,我对这个话题有了更深的理解,作者的分析很有逻辑,很有说服力。

看了这篇文章,下周的培训会素材有了,哈哈哈哈哈

努力就好,做真实的自己,不留遗憾。