经营分析,如何识别指标异动+准确归因

经营分析中,指标的涨跌常让人困惑:明明列清了数据变化,却总说不清背后原因,报告也难获认可,其实,识别异动与准确归因有章可循,掌握方法就能让分析更有深度。

做经营分析,经常会陷入“上月涨了1%,本月跌了2%”的苦恼中。报告上虽然密密麻麻列了很多指标的同比,环比涨跌。但不知道怎么归因,只能写肤浅的“收入低了,因为客单价低了……”

这种报告总被领导批“没啥用”,做报告的人自己也很有挫败感,感觉这几年工作都白做了……今天一文讲清楚:该如何识别异动与归因。

情况1:有涨有跌

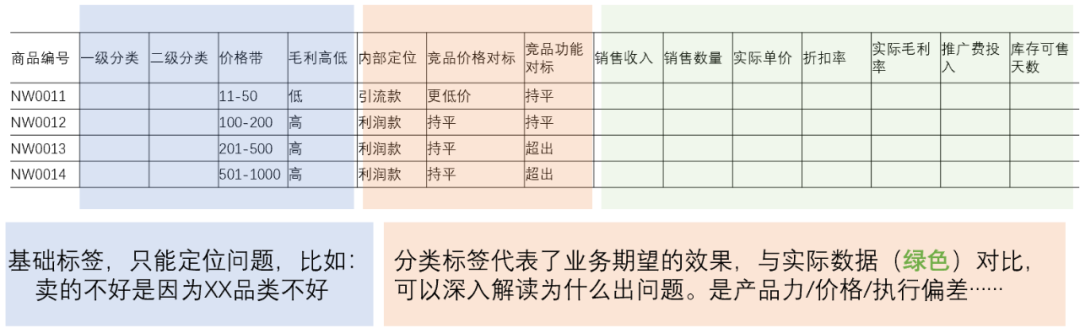

想要深入分析,就一定要建立多层级标签库。不能只有简单的地区/商品类型/客户行业等维度。

以商品举例,常用的标签,还有:

1)商品基础属性:一二三级品类,价格带,新/旧款

2)商品内部定位:爆款、引流款、利润款、搭配款、防御款

3)商品外部对标:对标的竞品档次,对比竞品功能/价格差异

扩展后报表如下图所示:

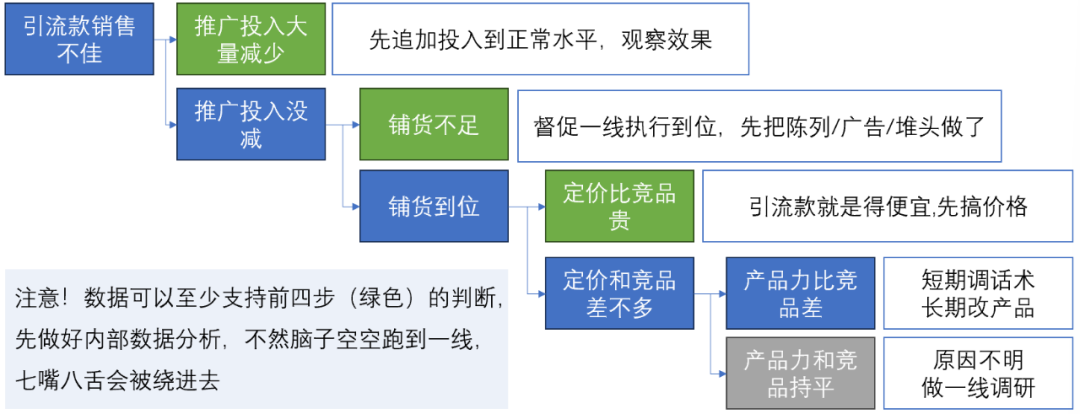

有了扩展报表以后,就能解读出深入业务含义。比如只说:“商品A销售未达标”,你啥都理解不了。但是说:“新上市的引流款商品A销售不达标”,你马上就能联想到以下情况。从产品力/推广方式/投入力度/一线执行等多角度,具体归因(如下图)。

当然,有可能,你的公司目前压根没有这些标签。没有标签,不止是数据缺失,更意味着商品分类不清,布局混乱等等问题。

那意味着,在数据上有可能发现:

1)某些价格带拥挤太多商品,自己相互抢生意

2)所有产品都在打折,毛利上不去

3)A地区卖得好的,B地区压根没卖

把这些问题揭示出来,也能显得分析很深入。之后推动业务逐步完善。

类似的,用户常用的包括:

1)用户RFM标签

2)用户的促销敏感度标签

3)用户的品类购买偏好标签

4)用户接触渠道偏好标签

这些也常用来,从用户维度深入分析问题,可以逐步完善起来。

当然,以上情况,适用于业务有涨有跌的情况。如果真的是指标都在涨,除非出现下文的情况5:暗流涌动,否则大家都是喜气洋洋,也懒得深入分析。如果真的是指标一溃千里,跌的稀里哗啦,其实有更简单的方法,即下文的情况2,3,4。

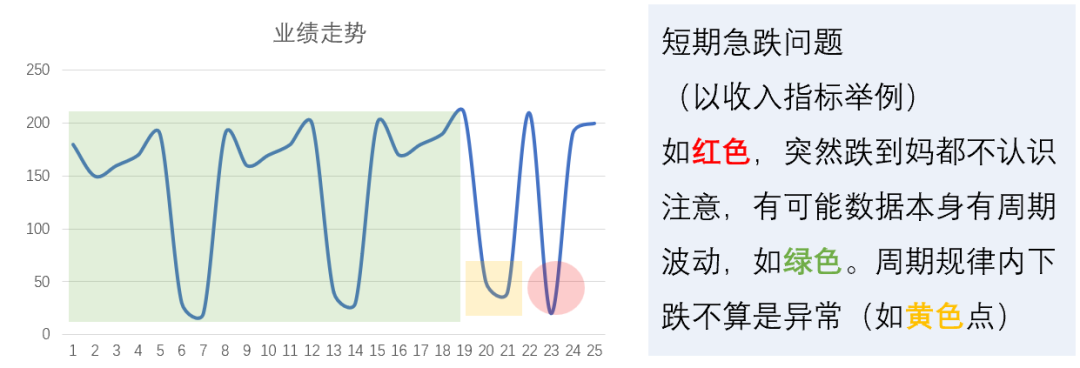

情况2:短期暴跌

从数据上看,如下图所示:

此时反而容易归因!因为短期内如此大波动,一般都是:

1)系统BUG

2)数据出错

3)突发事件/不可抗力

此时,其他部门也很着急,打几个电话就能问清楚,不要一着急就搓SQL。

情况3:全员下滑

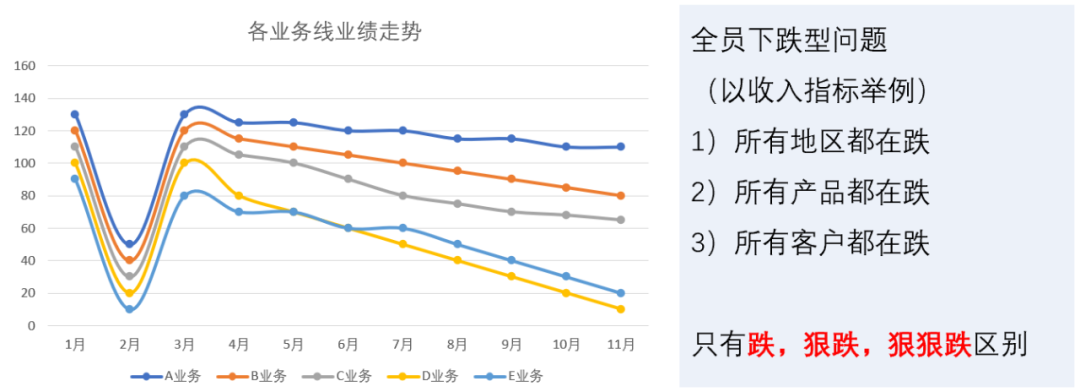

从数据上看,如下图所示:

这种情况也容易归因。因为如果真的全都跌,这是典型的“大环境不好”,比如:

1)下游消费者人数/支付力下降

2)下游消费者需求转移

3)政策收紧业务无法开展

4)行业/公司遭遇舆情

5)行业内卷加剧自相践踏

真看到这种数据,你可能第一时间想跳槽。别着急,有可能同行更惨!为避免从一个火坑跳到另一个火坑,第一时间收集:

1)同业上市公司财报

2)行业上游企业销售数据

3)行业下游客户市场调查

4)政策/舆情/第三方机构观察报告

看看到底是全行业都这么惨,还是仅我司出现大问题。

情况4:阴跌不止

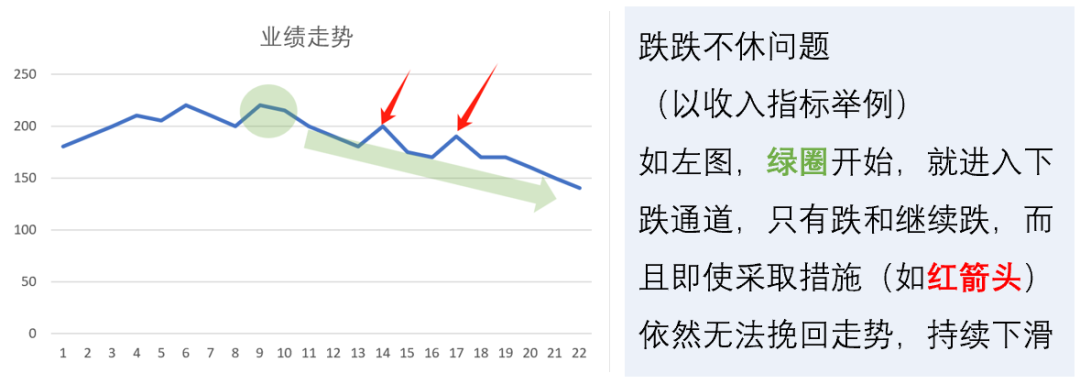

从数据上看,如下图所示:

这种情况,其实是“全部大幅下跌”的缓和版。本质就是行业/公司出了底层问题,在苟延残喘而已。但是!有些领导并不认命,他会认为“只是某一件事没做好”,没有彻底改革的勇气。此时,你会发现,这个走势继续断断续续下跌,跌跌不休。

情况5:暗流涌动

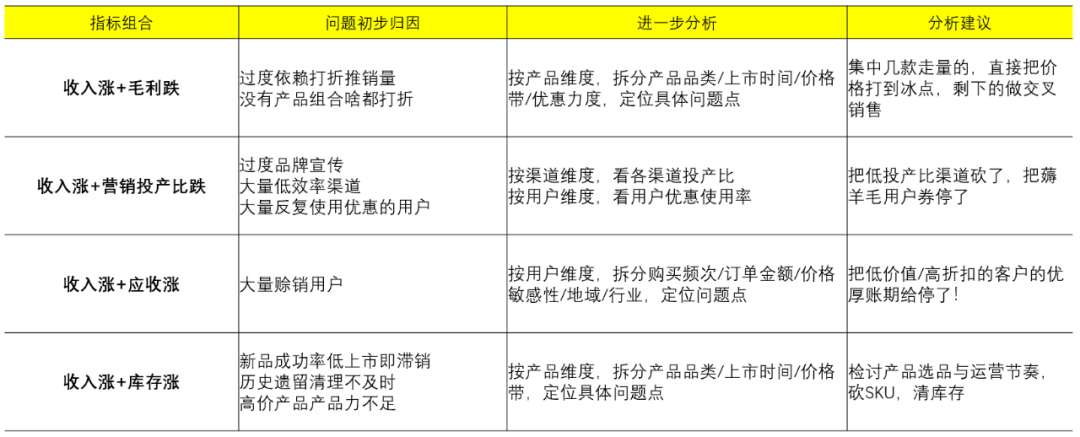

收入上升不代表万事大吉,四大保障指标(毛利/营销投产比/应收/库存)也得一起看。有一些经典的问题组合(如下图)。

只要利用开头介绍的方法,对渠道/商品组合/客户分类进行细致梳理。就能进一步找到问题点,从而提出更有针对性建议。

综上可见,想要做深入的经营分析,就得扩宽视野,对客户画像/销售渠道/商品组合/营销活动都有了解才行。

本文由运营派作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

看完好难受啊,觉得自己好菜。

唉,做运营真的不容易

手动点个赞

昨天晚上睡前还思考了这个问题,好巧

读过这个楼主很多文章,确实都还不错,感谢,加油。