7年增长56倍,消费品牌能从多邻国身上学到什么?

"习惯深度"是每一个品牌都需要思考的重要命题,无论是进攻还是防御。多邻国和瑞幸的营销手法就是个典型的案例。

2025年7月6日,我们都见证了一场离谱的“品牌婚礼”。新郎是瑞幸咖啡的吉祥物Lucky,而新娘是一只绿色的猫头鹰——多邻国的吉祥物多儿。

婚礼现场歌手张远献唱《嘉宾》,瑞幸发放99元喜券包,还拍了三集短剧《我们结婚鸟》。一个卖咖啡的和一个教外语的,竟然碰撞出了”多喝多学”的神奇化学反应 – 联名周边在几小时内售罄,多邻国的品牌热度和社媒粉丝量暴涨。

其实吧,我们更关心:他们生出来的宝宝长什么样?说不定是个龙凤胎

看完了热闹,我们惊讶的发现,多邻国的业绩增长跟它的营销活动一样疯狂。

2021年上市之后,多邻国业务持续爆发,2024年营收近7.5亿美金并扭亏为盈,2025Q1月活用户已经超过1.3亿,付费用户超过1000万。过去一年,其股价也翻了接近一倍!

为什么这只常常”威胁”用户的绿色猫头鹰,能让全球4600万人每天打开App学外语?

其实市面上已经有不少多邻国的深度分析,从产品功能设计、数据驱动能力、营销策略等多个角度进行了解释。

但我们觉得,还有一个更底层的增长密码值得挖掘 – 如何真正“操纵”人类的行为,让用户心甘情愿做出改变?

这正是每个试图在新场景、新品类中寻求增长的消费品牌的终极难题:

如何让消费者主动产生兴趣来尝试?

如何用最小的成本撬动最多的用户?

如何把偶发的购买冲动转化为持续的消费习惯?

接下来,我们将借助数据和访谈信息,为大家展开深入的拆解。

PART1 习惯密码

多邻国增长的密码,就隐藏在一篇人类行为学的论文之中。

在很长一段时间里,科学家们普遍认为人类行为的驱动力主要来自主观的意图和态度。只有当一个人明确“知道自己在做什么”或者“想要做什么”的前提下,才会去持续做一件事。

比如一个人有守时的习惯,这背后必然有意图在驱动(这次约会很重要),他不可能无缘无故每次都守时 – 即使做到了也是巧合。

如果把框架带入商业世界,就不难解释为什么上个世纪的品牌都在这样做增长:

1.广告轰炸:让消费者具备积极的态度和“心智”

2.明星代言:以影响消费者的“社会身份认同”

3.强调功能:为产品赋予理性的价值

4.优惠促销:提供可感知的、实用性的物质奖励

因为品牌不能时刻表达出自己的实际价值的话,消费者就很难产生主动的意图,也就不会有消费行为。所以品牌需要不断的“推销”自己 – 广告很硬,成本很高,但必须这么做。

直到1998年,两位心理学家有了一个突破性发现:意图并非时刻主导人的行为,习惯本身就是一种强大的、独立的驱动力,不需要依赖意图[1]。

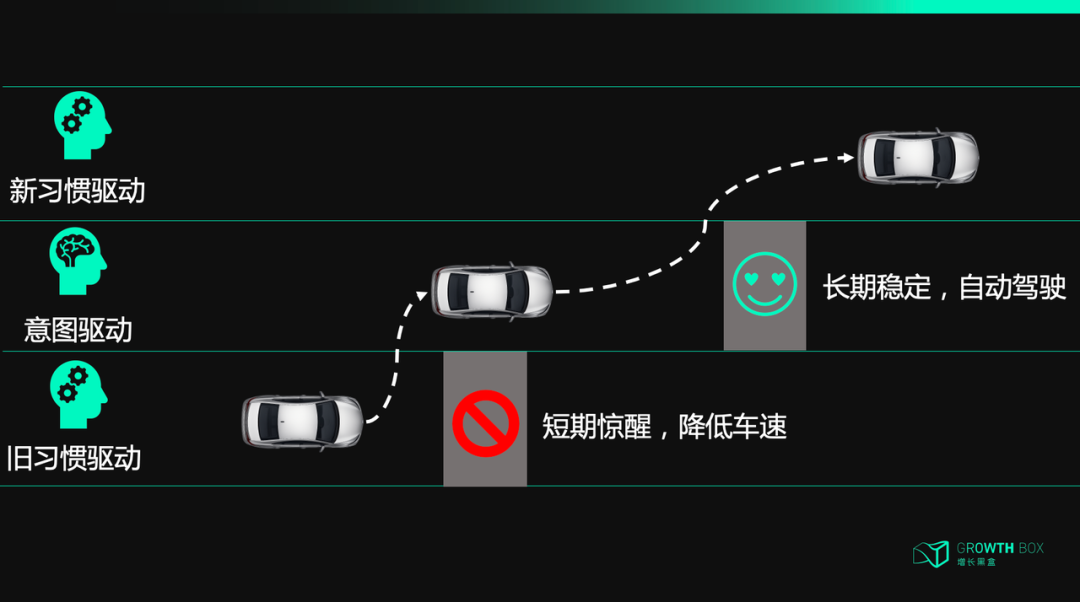

人类的行为驱动力可以被划分为两个类型:

第一条是”意图驱动路径”(Intention-Driven Path)。当我们面对新行为或在变化的环境中行动时,比如你刚刚开始坚持健身,大脑的前额叶皮层被激活,分析利弊、制定计划、克服惰性。问题是每次决策都在消耗血糖,这就是”选择疲劳”的生理基础。

第二条是”习惯自动化路径”(Habit Automation Path)。当某个行为在稳定环境中被重复足够多次后,大脑开始形成”情境-行为”的直接神经连接,把这个任务外包给基底神经节—一个不需要意识参与的”自动驾驶系统”。刷牙、开车、解锁手机,都是这个系统在运行。

当形成习惯后,人们可以毫无理由的每天重复一个固定动作,甚至不需要思考。如果一个产品可以从消费者的意图慢车道进入习惯快车道,无疑有了更高的增长上限和竞争壁垒。

但问题是,人类的底层需求是相对固定的,生活中早已经形成了相应的习惯,更好的解决方案未必能快速形成新习惯 – 正如今天AI也无法把人们从重复劳动的惯性中解放出来。

如何才能将用户从别人的快车道,拉到自己的快车道里,真正形成新习惯?

我们认为,多邻国最大的成功之处就在这里:没有强行去说服用户培养新习惯,而是先想办法打破用户的旧习惯,让用户减慢车速,脱离原来的车道;随后再通过一系列行为的设计和引导,通过稳定重复让用户在新车道上主动切换自动驾驶模式。

PART2 意图激活:打破旧习惯

PART2 意图激活:打破旧习惯

十几年的学校教育,让大众学习新语言时产生了根深蒂固的“旧习惯”:无论线上线下,都在课堂上按部就班的学习,靠意志力来自律坚持。

用户的大部分时间都处于“自动驾驶”模式,几乎不需要思考和决策,就会下意识认为“学习就应该是这样”。

要让他们做出改变,第一步必须是强制关闭“自动驾驶”。多邻国要创造一个“卧槽!”的时刻,让用户对自己根深蒂固的行为产生质疑:“等等,我为什么一直在这样做?”

用户只有从惯性中惊醒、进入有意识的思考模式后,新的品牌、新的解决方案才有机会被真正地“看见”和“考虑”。它不是在消费者的“品牌库”里排队,而是直接把消费者从旧的货架前拉走,带到自己的新货架面前。

上面的论文中提到,有意识的意图对于脱离惯性至关重要。

而意图形成有两个重要的影响因素:

1.态度:如果用户对于一件事持有积极的态度,那么意图就会显著增强。

2.主观规范:如果用户认为“重要他人”(家人、朋友等)支持某种行为,并且自己也愿意遵从,那么意图就会增强

用传统的营销思维来看,只要预算这并不是什么难事,无非就是CAC和ARPU的账能不能算清楚。

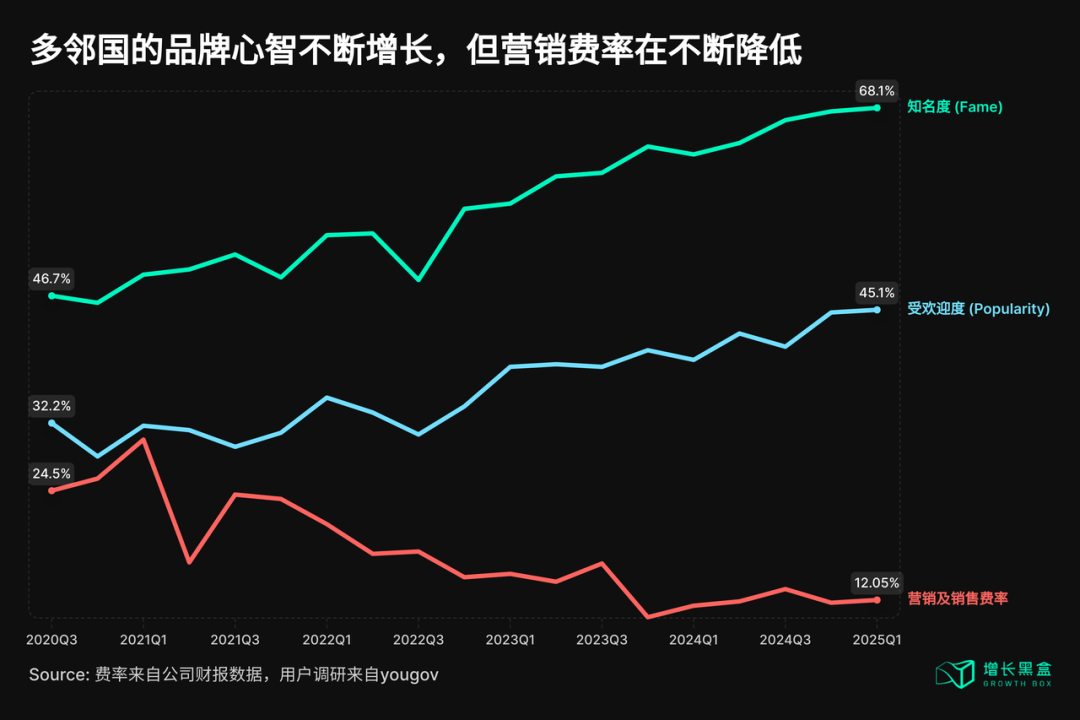

然而,多邻国最巧妙的策略就是不用烧钱来解决拉新问题。可以看到,尽管公司的用户规模和品牌心智在快速增长,营销费率却在不断下滑。

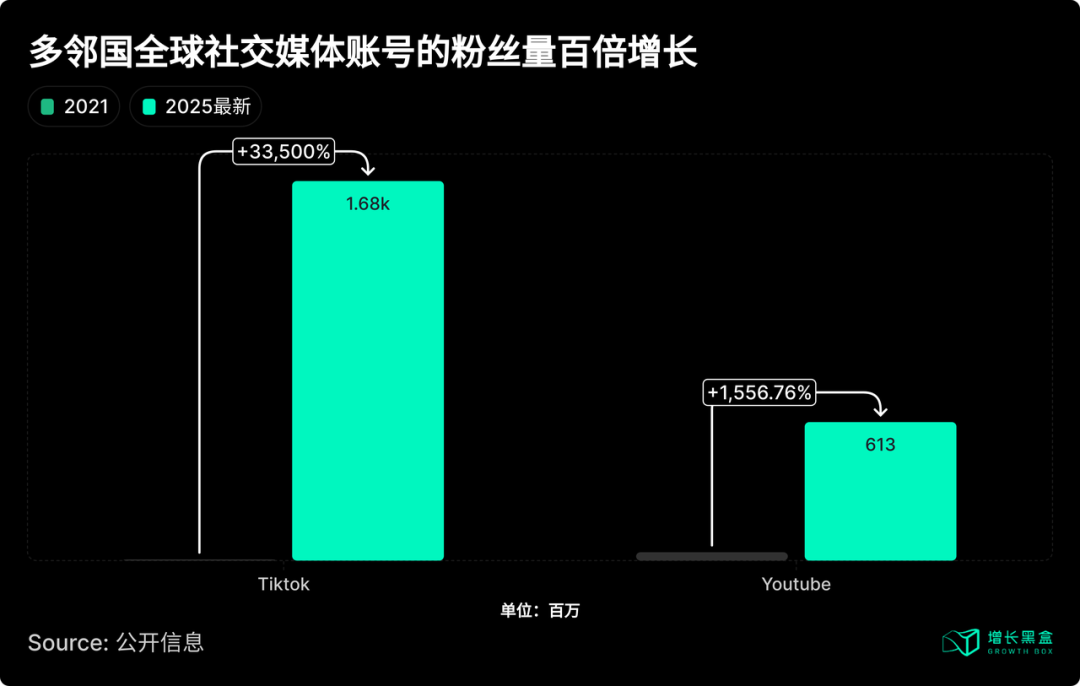

用内容驱动增长,正是背后的核心法则。一个最明显的体现就是其充分发挥了IP作为网红的身份,在小预算的前提下让官方社媒账号撬动了巨大的流量。

多邻国亚太区市场总监海纳曾经表示,营销分为三个主要模块[2]:

1.靠官方社交媒体玩梗和共创,获得病毒式传播

2.靠达人合作,快速渗透那些认知度不高的地区

3.靠传统效果广告投放拉新

但公司会刻意限制付费投放的比重。因此亚太区用户增长依然有70%来自非投放的社交媒体。

海纳明确的提到:“我们一定要想的事就是怎样通过少的资源获得的更大的流量,怎样去撬动流量杠杆,社交媒体本身就是我们能利用的最好的资源,它可以让一个小的东西擦出巨大的花火,只要我们有想法有创意会玩。”[2]

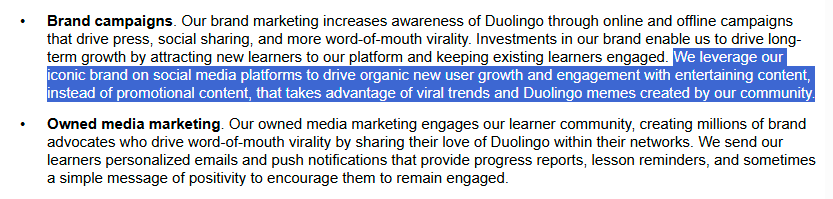

事实上,在全球范围内80%的新用户增长全部来自于自然流量,包括口碑传播、社交媒体关注或朋友推荐[3]。这种被称为“social first”的战略,频繁出现在公司的财报中。

那么,凭什么多邻国能够频频引爆社交媒体,这背后的思路是什么?为何这些大胆出格的内容,能够长期保持品牌的一致性呢?

在思维理念上,多邻国全球CMO Emmanuel Orssaud有一个重要的观点:money can’t save bad ideas [4]。

品牌当然可以用钱来解决问题,但花钱砸在平庸的创意上并不会让它们变得更好。相反,如果是创意来驱动,很可能不需要花钱。

他认为,今天再去采用“大曝光”的思路、用TVC这种通用解决方案去讨好所有人,是无法真正打动人心的。正确的方法应该是创造用户真正参与其中的“微型时刻(moments)”,一次病毒传播就代表了一个moment,精准触达无需贪多。

至于这些idea是怎么产生的,多邻国并不靠拍脑袋搞“大创意”,而是从小规模的测试开始,用数据说话。并且,多邻国通过完善的数据衡量体系,将社媒曝光与APP下载量等关键指标建立相关性,从而构建了内容创意=业务增长的科学公式[5]。

在实践落地上,多邻国中国区市场营销负责人张楚楚曾经在访谈中提到了一个重要的框架:

(以下内容的核心观点来自小宇宙播客栏目《Jennifer无穷动》,gaga前CMO Jennifer与张楚楚的对谈[6])

多邻国会把市场动作分为Proactive(主动型)和Reactive(反应型)两种,保持6:4或7:3的平衡分配,把Proactive作为基本盘,Reactive作为增长点。

首先,Proactive会按照提前规划的营销日历执行,事件时间点明确,有充足准备时间,通常有完整的campaign设计和资源配置。从而保证品牌的系统性和一致性。

其次,Reactive就是所谓的“蹭热点”,24-48小时内快速反应,依赖市场敏感度和执行速度,需要快速决策权和执行自由度。从而保持品牌的鲜活度和相关性。

按照这种框架,瑞幸联名就属于长期布局的Proactive动作,而教小红书的海外“难民”学中文,就属于短期爆发的Reactive动作。

过度Reactive让团队每天都在追热点,缺乏品牌主线、没有沉淀;而过度Proactive让团队反应迟钝,错过关键时机,导致内容老化,用户无感。多邻国采取了三种成功的策略来创造平衡点:

1. 高度本土化

与许多外企的层层审批不同,中国团队拥有高度的内容自主权,这让他们能够以”互联网速度”响应热点。

当TikTok用户大规模涌入小红书时,多邻国在24小时内就推出了”Duo教你说中文”的系列内容,用中英夹杂的”Chinglish”梗欢迎这些”数字难民”。这些内容带来了巨大的收益,比如小红书账号在半年就涨粉30万[10]。

2. UGC共创

真正驱动多邻国成功的,不是什么高深的增长技巧,而是从骨子里“把用户当人看”的人文主义精神。很多公司的问题在于过度的”算法思维”——看到某个玩法火了就复制,看到某个热点来了就追,但从不思考背后的逻辑。

比如,当中国用户开始在社交媒体上吐槽多邻国的推送通知太频繁、猫头鹰太”凶”时,传统的危机公关思路可能是道歉、改进、降低推送频率。但多邻国中国团队做了一个反向操作——他们拥抱了这个”催命”标签。

图片来源:vista氢商业

在小红书和抖音上,多儿被画成拿着各种”武器”催促学习的形象,从菜刀到狼牙棒,从电锯到火箭筒。更夸张的版本中,多儿甚至变成了肌肉爆棚的”施瓦辛格”版本。

当这些UGC涌现时,多邻国的反应不是”这不符合我们的品牌形象”,而是”太好了,我们的营销思路有了”。从而进一步鼓励用户创作,制造出”别人家的产品要钱,多邻国催命”这个热梗。

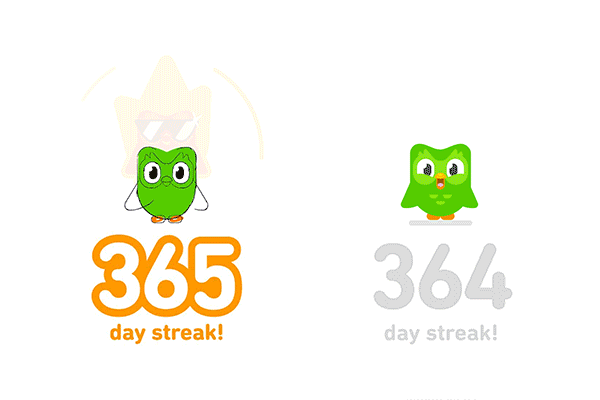

这恰好击中了当代中国年轻人的情绪要害。在”内卷”与”躺平”的二元对立中,多邻国提供了第三种选择——用自嘲和幽默化解焦虑。用户们开始自发分享自己被”催命”的截图,连续学习天数变成了一种另类的社交货币。”被这只鸟催了365天”不再是抱怨,而是一种骄傲的宣言。

3. 团队年轻化

在内容创作上,多邻国采用了一个看似冒险的策略:让00后主导创意方向。团队会定期邀请年轻创作者参与选题策划,那些在内部会议上”看不懂”的创意,往往会成为爆款。

这背后是对文化传播规律的深刻理解。年轻人的审美和话语体系虽然小众,但具有强大的向上渗透能力。今天00后的”玩梗”,可能就是明天全民的流行语。通过锚定最年轻的用户群体,多邻国实际上是在投资未来的主流文化。

从二次元的”本子文化”到”疯狂星期四”的梗,多邻国总能第一时间捕捉并转化这些文化符号。这种文化敏感度的背后,是对年轻创作者的充分信任和赋权。PART3 稳定重复:建立新习惯

在瓦解了旧习惯的壁垒,并用免费和好玩吸引用户形成“我要试试”的意图后,多邻国的整个生态系统都在致力于帮助用户建立一个全新的、可持续的习惯。

不过,让用户进入新的“自动驾驶模式”更加困难 — 新习惯的形成平均需要66天,这个漫长的过程充满了不确定性[7]。

根据论文的研究,培养习惯需要具备两个重要条件,缺一不可:

1.稳定的环境:如果当前环境的特征与行为在过去学习和练习时的环境高度相似,那么即使不需要太多的有意识思考和努力,重复的行为序列也能快速进行。

2.频繁的重复:随着行为的重复和练习,启动和控制该行为的认知处理过程变得越来越自动化。这意味着大脑处理这些行为时所需的认知资源会大大减少,执行速度也会加快。

也就是说,行为一定要在用户日常固定的、熟悉的场景中重复,才有可能形成习惯!单纯的重复是没有意义的。

为什么一些新产品有了高品质、强曝光,还是很难形成主动复购?那是因为消费者心智中并未将它们与某个固定的场景产生联系,即便经过了重复,也无法形成自动化的习惯。

营造这种一致性的环境至关重要,多儿的“威胁”就是为了实现这个目的:让用户在固定的场景下,频繁看到短信和app推送,以至于形成了“看到绿鸟 =》打开app上课”的自动化习惯。

为了实现这个目标,多邻国在几年前就收集2亿条练习提醒的结果,分析了哪些通知最有可能吸引学习者,并训练了名为“多臂老虎机”的AI算法[8][9]。从而能够以极度个性化的方式,设计推送的时间、频率、语气和内容,大大提升了留存率。比如提醒用户”早咖啡时间学西语”比”每天学西语”更容易形成习惯。

其次,一个容易实现的、可连续性的动作,也是达成环境稳定性的关键所在。

用游戏化、碎片化的学习方式让用户每天前进一小步,比让他们一次性跑完马拉松更有价值 – 多邻国平均的使用时间是 10-15 分钟,通常是在早上通勤时段,或晚上快睡觉的时候[10]。

如果要选出其中最天才的设计,当属连胜打卡(Streak)。多邻国用户留存的负责人Jackson Shuttleworth曾亲口承认:Streaks是多邻国增长的最大驱动力[11]。

图片来源:网易数读

诺贝尔经济学奖得主丹尼尔卡尼曼发现:人类对损失的敏感度是获得的2.5倍。失去100块的痛苦,需要赚250块才能抵消[12]。

Streak完美利用了这个心理bug。”连续学习N天”就是你的”心理资产”。一旦中断,你失去的不是一个数字,是N天的努力和积累的成就感。

多邻国发现,凭借这种游戏化机制可以大大加速习惯培养的时间。只需要7天时间,用户即可买入一个“意图驱动”到“自动档”的关键分水岭。

实现7天连胜的用户,完成整个课程的可能性是其他用户的3.6倍,而且第二天继续使用Duolingo的可能性是不连胜学习者的2.4倍[13]!

为了让用户更容易实现“重复”这件事,多邻国还对连胜机制进行了修改:之前,用户必须达到每日设定的目标才能延长连胜,可往往用户目标过高导致无法完成。

而新机制允许用户每天完成一节课即可延续连胜,将每日目标和连胜记录分开,进一步降低了连胜的门槛。

仅仅靠这一招,多邻国就把7天持续连胜的用户数量增加了40%,让超过一半的用户都保持了7天或以上连胜[13]。

截至2025年7月,多邻国平台上的最长连胜记录为4761天!这意味着该用户已连续学习超过13年,几乎从多邻国创立之初就开始保持每日学习习惯[14]。

但多邻国知道,纯粹的压力会让用户崩溃。所以他们设计了”安全阀”:Streak Freeze(连续冻结)。

错过一天不要紧,用这个道具保住连续记录。但更聪明的是”Earn Back”机制——失去连续记录后,可以通过完成额外课程”赢回”记录。

如果Streak是多邻国的灵魂,那支撑它的是几个精心设计的”上瘾按钮”。

经常健身、学习的朋友一定很清楚更大的阻力所在:缺乏即时正向反馈,因为我们看不到新行为能立即带来积极结果的证据。

多邻国的解决方案,并没有回避“学习是反人性的”这个难题,而是为用户源源不断的输送多巴胺激励,让痛苦的学习变成一种享受!

有人戏称,多邻国就是一家不折不扣的“多巴胺经销商”。要从游戏和短视频app中抢走用户,那就要用魔法打败魔法。

正如多邻国的创始人曾亲口说过的:我们要让学习外语跟刷短视频一样上瘾。

按钮1:奖励发射器

每个正确答案都是一场小型庆典:音效+动画+经验条上涨+彩带飞舞。你的大脑被训练成”学习=快乐”,让多巴胺系统保持在恰到好处的兴奋状态。

这些看起来微不足道的细节,累加起来就带来了惊人的成效。比如之前多邻国为连胜成就增加了一个卡通动画,把看到动画的新用户7天留存率提高了1.7% – 别小看这个数字,在4000万日活基础上意味着68万人[15]。

按钮2:进度可视化

人类大脑天生喜欢”完成感”。心理学家称之为”蔡格尼克效应”——未完成的任务会在大脑中占据认知资源,直到被完成。

Duolingo将这个原理发挥到极致。日历界面上,每个完成学习的日子都有醒目的标记。连续学习形成的”链条”视觉上一目了然,里程碑徽章像游戏成就一样激励用户。

用户可以因为达到个人最佳表现而获得闪亮的新徽章。系统包含了不同难度等级的成就—从初学者的简单任务到资深学习者的稀有徽章,再到一些有趣的惊喜成就。

徽章系统的初版本上线时(即使没有细致分级),就将日活跃用户提升了2.4%,同时带来了13%的付费转化增长,以及116%的好友推荐增长[16]!

按钮3:社交竞技场

人是社会动物,这个简单的事实被Duolingo转化为强大的习惯推动力。

早在2018年,多邻国联赛系统就上线了,可谓是与streak绝佳的搭配 – 利用排行榜创造友好竞争环境,让用户与全球其他学习者比较进度,每周“更爱学习”的人会晋级到下个级别[17]。

2024年多邻国上线了“好友streak”功能:你可与最多 5 位互相关注的好友建立独立的共享连胜,只要双方每天各完成一节课程,连胜就会继续;若对方当天尚未学习,你还能发送提醒。拥有至少一条好友连胜的用户,完成每日学习的概率提升约 22%,让社交承诺进一步强化了学习动力[18]。

PART4 增长公式

如果放在更广泛的消费领域中,我们可以将多邻国增长公式总结为:

持续增长 = (意图激活 × 习惯养成) ^ 社交放大

意图激活:通过精准的情绪洞察、内容营销和低门槛设计,让用户产生”我想要”的初始动力。这是所有增长的起点——没有意图,就没有第一次尝试。可被拆解为:

内容创意:产生积极的态度

病毒传播:引发社会认同

习惯养成:这是公式的核心乘数。当用户行为从”需要思考”转变为”自动执行”时,复购率、使用频率、生命周期价值都会呈现指数级提升。可被拆解为:

长期绑定场景:稳定的习惯触发环境

最小可连续动作:降低重复的难度

即时奖励:通过多巴胺扫清阻力

社交放大:当用户将产品使用变成社交货币时,增长就获得了免费的杠杆,这在意图和习惯阶段每时每刻都在发生,也是多邻国坚持social first的原因。

其实我们可以从消费行业看到更多的案例,完成了“先打破旧习惯,再形成新习惯”的范式。下面是最经典的:

2012年,DTC品牌的鼻祖Dollar Shave Club(DSC)在美国成立,它通过线上按月订购的模式,为顾客提供剃须刀、刀片以及其他个人护理产品。

彼时美国剃须刀市场完全是吉列的天下,市占率超过了90%,购买吉列剃须刀的行为对大多数男性消费者而言,是一个典型的自动化习惯。

进行周期性采购的时候,在超市货架前他们不会每次都有意识地去“决定”要不要买吉列,而是遵循过去的行为模式,甚至养成了“看到吉列包装的颜色-》拿起来就走”的习惯。

DSC先做了一件事:制造冲突,动摇旧习惯。DSC通过youtube视频制造了病毒式传播,用幽默、直接的方式攻击旧习惯的痛点(价格昂贵、购买不便),让消费者停下来想一想:“我为什么要花这么多钱?”

一旦消费者开始思考并产生新的意图,原本那个稳定的、看到吉列就买的惯性就开始瓦解了。

随后,DSC立刻提供了一个无缝衔接的、更容易形成新习惯的解决方案:1美元起,在官网线上订购。

它不是在传统货架上与吉列正面抗衡,而是创造了一个全新的、比去超市货架更稳定的“支持性场景” ;自动续费的订阅制则确保了购买行为可以被高频率地、毫不费力地重复 。

仅仅几年时间,DSC就打破吉列的垄断性地位,让消费者建立起线上订阅剃须刀片的新习惯。2016年,联合利华宣布以约10亿美元的现金收购Dollar Shave Club[19]。

在未来,“习惯深度”是每一个品牌都需要思考的重要命题,无论是进攻还是防御。

参考资料:

[1]Habit and Intention in Everyday Life: The Multiple Processes by Which Past Behavior Predicts Future Behavior,Ouellette&Wood

[2]专访多邻国亚太区市场负责人:“发疯”是被逼出来的,广告狂人

[3]Organic Marketing Is Duolingo’s Lingua Franca,adExchanger

[4]Linkedin,Emmanuel Orssaud

[5]Speaking Of Growth, With Duolingo’s CMO,adExchanger

[6]我在多邻国做营销,绿色鸟子发疯指南,Jennifer无穷动

[7]How Long Does It Really Take to Form a Habit?,Scientific American

[8]“Hi, it’s Duo”: Meet the AI behind the meme,Duolingo

[9]How I Re-Created Duolingo’s Famous Notification Algorithm,Jacob Mazurkiewicz

[10]专访多邻国:一个社牛疯批,重新定义语言学习APP,数英

[11]Behind the product: Duolingo streaks,Lenny’s Newsletter

[12]Predicting loss aversion behavior with machine-learning methods,Nature

[13]Improving the streak: Forming habits one lesson at a time,Duolingo

[14]Duome

[15]The habit-building research behind your Duolingo streak,Duolingo

[16]Duolingo: how they nailed their product and became the #1 education app,Salesflare

[17]How do Duolingo Leaderboards work?,Duolingo

[18]Friend Streak: a new way to stay motivated together,Duolingo

[19]Unilever’s Big Strategic Bet on the Dollar Shave Club,Harvard Business Review>

作者|Yolo ,编辑|邹小困

本文由运营派作者【增长黑盒】,微信公众号:【增长黑盒Growthbox】,原创/授权 发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

对于大家都热衷的热点话题,总会去分析别人背后的行为

作者的观点很有深度,文章的结构也很清晰,是一篇值得推荐的好文。

核心利益共情。每个人都是独特的个体,运营针对的是群体,所以每个群体一定有共同的核心利益点,找到这个点去共情延伸的情绪,会帮助在工作中实操的效率性。

忙了一天,终于可以休息会看看文章了。