别卷价格了!万字破解「价格」的本质、奥义和定价新原则

真正有穿透力的定价策略,往往建立在对用户认知、产品价值与心理锚点的深度理解之上。本文从底层逻辑出发,系统拆解价格的本质与定价的奥义,并提出一套适用于复杂市场环境的新定价原则,帮助产品人与运营者跳出“卷价格”的陷阱,重构价值表达与商业策略。

关于价格,你是否也曾陷入这样的迷思?

价格,果真是抢占市场最锋利的武器?激进的低价策略,真能持久驱动增长?名创优品与蜜雪冰城的成功,难道仅仅印证了 “低价抢占市场 → 赢得用户忠诚 → 实现稳定增长” 这条看似牢不可破的因果链?

价格波动之下,用户忠诚度当真坚如磐石?提价之后,消费者会坚定追随,还是悄然转投竞品?降价之时,购买量真能如预期般线性上升?

环顾当下,打折促销已成常态;激烈内卷之下,价格战愈演愈烈——从外卖平台的补贴鏖战,到新能源车的价格搏杀,企业纷纷投身这场 “以价换量”的零和博弈。喧嚣背后,企业争夺的究竟是什么?价格大战的核心,又指向何方?

本文将以万字,为你破解“价格”的3大核心秘密,构建新消费时代的定价法则,掌握“价格情绪价值”的玩法。或许,这能助你撕开价格战略的全新视角,彻底跳出“卷价格”的思考桎梏。

一、「价格」的3个秘密:真相、本质与终极奥义

价格,作为商业世界中最直观、最常挥舞的武器,其真相远非冰冷的数字所能概括。它编织着一张复杂的价值交换网络,牵动买卖双方的博弈与“叙事”,更深层次决定着企业的兴衰存亡。

拨开价格迷雾,洞察其表象、本质与终极奥义,是掌握商业主动权的关键一步。

秘密1:价格的真相——交换价值!

“价格”最直观的呈现是一个货币数字,代表获取商品或服务所需支付的金额。但这仅是表层的幻象。

现实远为复杂。对多数商品或服务而言,“价格”本身就是一个多维迷宫——折扣、支付条款、起订量、隐性返点交织缠绕,使得梳理“真实确切”的单一价格异常困难。即便价格维度看似单一,“多少钱”也常被运费、安装费、订阅费等参数稀释,消费者同样面临辨识真实总成本的挑战。

因此,价目表上的标价,往往只是参考锚点或谈判起点,而非最终成交价。真正的价格,是买卖双方在多重博弈后达成的价值交换共识。

更广义地看,“价格”无处不在:薪水、奖金、津贴,甚至带薪假期…,这些都是“价格”的不同形态,用以衡量个体或服务所提供的价值。无论称谓如何变幻——价格的终极真相,始终是价值的交换! 我们时刻在评估某物是否“值”得付出相应代价,或试图说服他人交易。

★万物皆有价,定价的精髓,在于捕捉并促成这种“交换”。

无论作为企业经营者还是消费者,我们都在永恒地寻求价值与价格的微妙平衡。

秘密2:价格的本质——「感知价值」

若问价格的本质?答案唯有一个词:「价值」。更准确地说,是客户主观“感知的价值”。

客户愿意支付的最高价格,直接等同于企业可实现的价格上限。这个价格点,并非由产品的客观成本或固有属性直接决定,而是由客户内心对商品或服务价值的认同感所驱动。提升客户的价值感知,能显著增强其购买意愿与支付溢价的能力;反之,若客户认为某产品性价比低于竞品,其支付意愿必然大幅萎缩。★核心洞察:「价值感知」是定价的绝对基石

产品的“客观价值”(如基于社会必要劳动时间的理论价值)或其他外部标准,并非直接影响因素。它们仅能间接地影响消费者对价值的判断及其在特定价格下的购买决策。

因此,定价时必须清醒的认知:客户心中那把衡量价值的尺子,才是最终裁决者。正是基于“价值感知”的核心地位,驱动着价格管理的三大核心任务:

- 创造价值:这是感知的源头。原材料的品质、产品的核心性能、设计美学、技术创新等,深刻塑造用户对价值的初始印象。这是企业核心竞争力的直接体现。

- 传递价值:如何将创造的价值有效注入用户心智?这涉及精准的定位、有力的销售主张、强大的品牌叙事、具有吸引力的包装设计、卓越的使用体验以及线上线下无缝的触点管理等。

- 维系价值:超越交易的承诺。交易完成并非终点,卓越的售后服务、持续的客户关怀、对价值可持续性的承诺(如奢侈品和汽车的保养预期),是维系长期、积极价值感知的关键,直接关系到客户忠诚度与复购。

因此,现实中两个例子足以印证:没有价值的东西,即使白给你也不会要;如果用户认为没有价值的东西,即使低至两三折,也卖不掉。

秘密3:价格的终极奥义——创造和传递价值

为客户提供真实价值是企业成功的必要条件,但绝非万能钥匙。

“酒香不怕巷子深”的时代早已落幕。从价格策略看:除非你能成功地向目标用户清晰传递、有力证明并让其深刻感知你所创造的价值,否则价值如同深埋的金矿,意义有限。

用户必须能理解、认同并欣赏所购产品的价值。最根本的购买驱动力,永远源自客户眼中的感知价值。

然而,价值从创造到被用户充分感知与认可,绝非坦途。企业管理者面临的核心挑战在于:如何真正洞察并量化那些与客户核心利益紧密相连的复杂次级效应和无形效益?如何将抽象的技术优势转化为用户可感知的生活便利或情感满足?

这正是品牌建设者与营销专家施展才华、化无形为有形的核心战场。

★新洞察:价格记忆是短暂的,但品质体验是永恒的。

我们都有类似经历:一时被低价诱惑冲动购入,到手却大失所望,徒留懊悔;或咬牙支付高价,却收获远超预期的卓越体验,倍感超值。

消费者调研和行为学揭示了一个耐人寻味的事实:即使是刚购买的商品,其具体价格也常被快速遗忘。然而,产品品质带来的体验与感受,却会长久伴随用户,持续塑造着对品牌的认知与忠诚。

换言之,价格是交易的瞬间数字,品质则是品牌在用户心中烙下的长久印记。

因此,穿透价格的数字表层,洞悉其交换价值的真相,牢牢把握“感知价值”这一核心命脉,最终聚焦于价值的创造与有效传递——这正是价格策略的终极奥义。

参透这三个“秘密”,方能跳出单纯的价格数字博弈和“卷价格”的泥潭,在不确定的时代洪流中,构筑起基于真实价值的、可持续的定价优势。这不仅是定价的艺术,更是商业智慧的体现。

二、新营销:定价三原则——讲故事、明码标价与“9”玄学

价格是企业成长的发动机,它决定我们代表的内容、我们为谁设计以及我们讲述的故事。

《这才是营销》

在新营销语境下,定价首先是一项至关重要的战略工具,其影响力早已超越“赚钱机器”的单一维度。核心在于理解一个双向动态关系:

- 营销改变你的定价;

- 定价改变你的营销。

消费者会本能地依据价格进行假设、联想、定位和判断。你的定价,无声地塑造着外界对你产品价值的认知,并深刻影响着人们对服务与体验的预期。 因此,清晰的品牌定位是根基——价格必须成为你品牌故事中不可分割的核心叙事元素。

基于此,品牌猿提出新营销定价的三大新原则:

原则1:最难的并非定价本身,而是讲好“价值故事”!

对多数企业而言,定价真正的挑战,往往不在于数字计算本身,而在于编织并传递一个与价格相匹配的、令人信服的价值故事。

想象一下:在餐厅点酒时,你是倾向于菜单上最便宜还是最贵的那款?注意,这个选择常与酒本身的风味或价值无关,而仅仅是价格数字触发的心理暗示。因此,不同的价值区间(价格带)需要独特的叙事逻辑:

- 「高端」叙事:AppleCare+讲述“全方位无忧守护”;特仑苏诉诸“不是所有牛奶都叫特仑苏”的标准;认养一头牛强调“养好牛,产好奶”的源头;还有小罐茶号称“大师手作”的稀缺故事。

- 「便宜」叙事:拼多多依托“众人拼团享低价”;奥乐齐(ALDI)倡导“聪明消费,精明省钱”的9.9元价格故事。

- 「性价比」叙事:小米新品发布常成“性价比全民拷问”,雷军的“定价纠结”成就了一次次的(如SU7YU7)现象级传播。

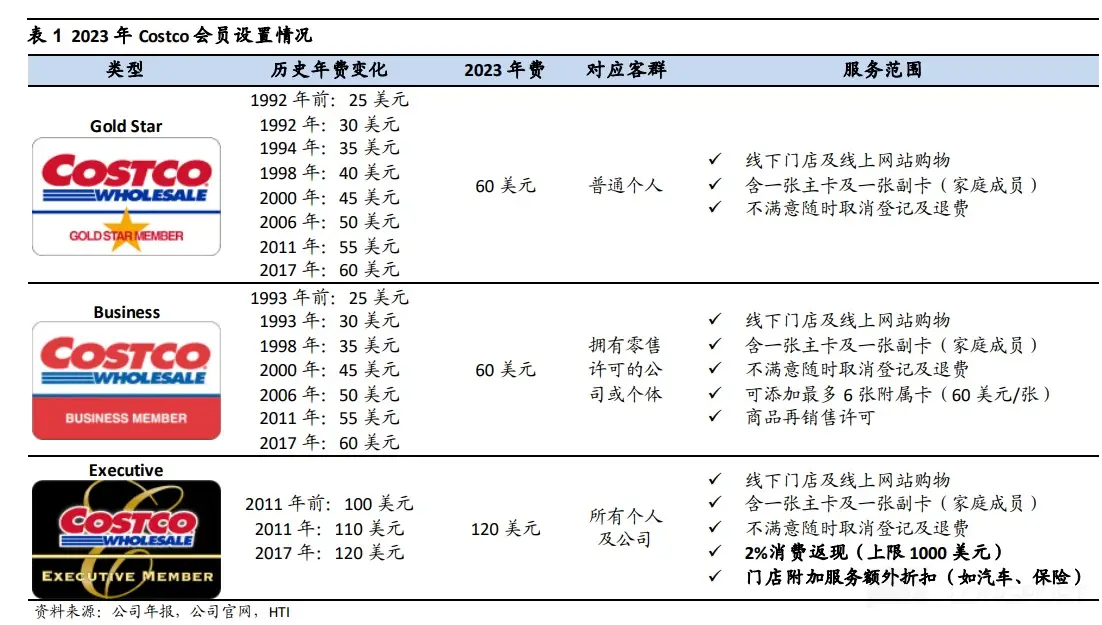

- 「会员价值」叙事:聚焦专属权益与精准圈层。山姆会员店(Sam’sClub)、好市多(Costco)通过会员费机制,讲述“付费享受专属价值”的故事,并用价格门槛精准筛选客群。

台湾全联福利中心,巧妙将促销价格转化为“福利”叙事——嗯,又是一个拍案叫绝的好故事。

胖东来“价值故事”更绝——每一个商品标签上清晰标注进货价、毛利率、零售价,向消费者讲述一个关于“极致透明与深度信任”的故事。

这些品牌的定价实践,无不是在精心讲述其独特的“价值故事”。此时,价格已远非冰冷的数字标签——它是驱动企业成长的战略引擎,深刻彰显着品牌的价值主张、目标客群与市场叙事逻辑。

原则2:“明码标价”——信任与效率的战略双赢

历史上,讨价还价曾是交易的常态,价格常被视为可浮动的变量。

贵格会教徒(Quakers)率先引入价格标签制度,认为因人而异的定价有违道德公平。然而,明码标价得以大规模普及,更深层动力源自工业化时代大型企业对效率的刚性需求。

面对庞大的销售网络,培训和信任每位员工进行复杂议价既不现实也低效。于是,企业纷纷效仿,价格标签终成标准化、透明化、高效率交易的现代零售基石。互联网改变了一切,“明码标价”被赋予了全新的战略力量。 品牌得以更自信、更坚定地向世界宣告:“价格即如此!”

- 苹果公司在其官方渠道严格执行统一价格,一丝不苟地维护着公平与权威的品牌形象;

- 特斯拉则将透明原则推向极致,甚至高管购车也绝不提供优惠,将价格透明与规则至上理念深深植入品牌基因;

- 瑞幸咖啡开创了“明码打折”模式,将促销活动本身也纳入透明化、常规化的轨道;

- 山姆会员店与好市多则更进一步,其核心价格与独家优惠仅向付费会员敞开大门,价格本身已然成为衡量会员价值、兑现专属权益的核心载体。

在数字浪潮催化下,“明码标价”正释放两大关键战略红利:

▍红利1:全域价格统一——构建信任的新势能

确保线上线下、官方直营与授权渠道的价格高度一致,已超越基本操作规范。它成为破除潜在渠道冲突、强化品牌整体一致性、并在全触点赢得消费者深度信任的关键动力。

这种一致性的核心价值在于:极大地简化消费者决策路径,显著提升购物体验的流畅度与确定性。▍红利2:会员价格体系——锻造忠诚的新引擎

为老会员量身定制专属价格或优先权益——山姆、Costco、亚马逊Prime皆是此中典范——这种做法早已超越简单促销逻辑,进化为深度绑定核心用户群体、持续提升复购率与用户终身价值的强大忠诚驱动机制。

其核心价值在于:实现用户的精准区隔,让价格策略高效服务于用户关系的长期经营与深化。

此时,“明码标价”已从基础规范跃升为构建信任、驱动效率的战略底座,其内核正是“全域统一”与“深度透明”构筑的新消费定价原则之一!

原则3:定价玄学——神秘「9」的魔力与科学

从瑞幸咖啡的9.9元到小米YU7的32.99万,价格末尾的「9」蕴含着怎样的底层逻辑?

细观市场,以「9」结尾的标价无处不在:1.9元抖音课程、19.9元名创名创优品、29.99元无印良品、风靡美国的99美分连锁,甚至路易威登的镶钻手表也赫然标着14.9万美元。其变体还包括在「9」右侧添加非零数字,如19.7万、3.95元。

那么,核心问题浮现:这种看似“玄学”的定价,真的有效吗?

★答案清晰而肯定:以「9」结尾的产品,确实卖得更好!

这一现象并非空穴来风。早在1987年,学术研究就已确证了“神奇数字9”对销售量的显著提升作用。综合多项研究(涉及8篇论文及数据报告)显示,以「9」结尾的价格策略平均能提升约24%的销售量。

一个经典实验极具说服力:同一款产品分别定价34元、39元和44元,结果39元版本的销量显著高于34元,更远超44元。此外,2002年《福布斯》披露的数据显示,99美分超市的毛利润率高达40%,是当时沃尔玛的两倍,这无疑为「9」的魔力提供了强有力的商业背书。

那么,神奇的「9」究竟是如何撬动消费者欲望?三大相互交织的心理机制揭示真相:▍首先,左位数效应(Left-Digit Effect)主导认知。

消费者的注意力天然地、甚至本能地聚焦于价格最左边的数字,哪怕是一个小孩子。

例如,39.9元与40元虽仅差0.1元,但大脑会迅速将其归类为“30多块钱”的范畴,而非“40元”。这是一种强大的心理锚定与归类暗示,影响的是认知框架,而非实际价值计算。

▍其次,「9」天生携带“优惠已触底”的心理信号。

心理学研究也证实了这一点:在心理比较中,消费者倾向于将「9」尾数价格感知为比邻近整数价格更便宜。例如,44元与34元对比差异模糊,但39元相对于40元则明显感觉“便宜了”。

这也解释了为何39元会比34元卖得更多——39元巧妙地设定在34元(可能被视为“低端”)和44元(可能被视为“高端”)之间,形成一种隐含的“高性价比”定位刺激。

▍最后,一个成功的「9」,如同吹响特定目标客群的集结号角。

巧妙运用「9」还隐含着品牌的深层战略意图与精准的目标用户定位,其效果也紧密依赖于消费者对品牌或产品品质的既有认同。

看看那些成功的实例:

- 瑞幸的9.9元,利用过往价格作为参照,选用“9.9”而非“9.99”,在发起激进价格战的同时,保留了品牌的一分体面与辨识度。

- 即使是苹果,从未放弃对「9」的运用(例如5999,7999元等),这充分证明了「9」的魔力在高端市场同样具有普适的吸引力。

- 雷军的“9”字情结:从1999元的小米手机,69元的移动电源,再到SU7的21.59万,169的雨伞,“性价比”基因与市场扩张的野心,通过「9」的定价艺术一脉相承。

究其本质,「9」的魔力正在于它超越数字本身—— 它借左位数效应重构价格认知,用隐性优惠暗示激活购买冲动,更通过品牌基因的烙印召唤用户认同。当三者共振,价格便从冰冷的交易符号,升维为直击心智的营销利器。

「9」,是不是很有趣?

三、新消费:“价格”也需要“情绪价值”

承前所述,价格的本质在于“感知价值”,其终极奥义指向“价值的创造与传递”。

在2025年及未来的中国消费图景中,“情绪价值”已非锦上添花,而是品牌生存与增长的核心引擎。消费者购买的不再仅是物理属性,更是情感共鸣、精神满足与身份认同。

- 华为折叠屏的溢价远超技术参数,源于展开瞬间的科技美学震撼、掌控未来的精英认同感;

- 霸王茶姬以轻奢国风定价,精准锚定年轻人对“文化自信”与“东方美学”的喜爱;

- 蜜雪冰城的成功密码,不仅是“真低价”,更是“你不嫌我穷,我不嫌你土”激发的“真香”情绪。

无论高端亦或极致性价比,成功的价格策略,必然链接着目标群体的某种情绪。

社会学家三浦展在《第五消费时代》中揭示: “高性价比”已成全民需求,但其内核正被情绪价值与身份认同重塑。

由此引出一个关键命题:新消费语境中的“高性价比”究竟何解?

它绝非“低价低质”的代名词,亦超越传统“同质低价”的框架。其新内核在于:当产品满足基础功能后,能否通过独特情绪价值(情感体验/身份认同/心灵慰藉)让消费者由衷感叹:“这份感受,值这个价!”——这种物质与精神的融合感知,才是新“高性价比”的终极裁判。

★ 定价新法则:价格必须承载精准匹配目标人群情感诉求与消费场景的情绪价值。

那么,如何制定有“情绪”的价格?核心路径分两步:

第一步:功能情绪化——为产品注入情绪价值

此处的关键在于深挖产品使用中的情感触点,将实用“功能”转化为可感知的“情绪体验”,让消费者为独特情感支付溢价。

这就是泡泡玛特的玩法:用户痴迷的远非玩偶实用性(甚至缺乏传统可玩性),也超越单纯IP喜爱。其定价魔力,在于精准货币化三重核心情绪:

- 即时小确幸出口:几十元即可获得开盒的惊喜与期待,成为快节奏生活中唾手可得的微小快乐。

- “悦己>悦人”的深层满足:购买与收藏是高度个人化的行为,纯粹满足取悦自我、表达内心喜好的情感需求。

- “孤独”社会的精神陪伴:玩偶悄然填补现代人孤独角落的情感空隙。

用户支付价格,购买的是这份打包售卖的专属情感旅程。

第二步:情绪功能化——将集体共鸣转化为可感知的商业势能

这一步聚焦于将抽象的、普遍存在的社会情绪(如焦虑、孤独、渴望认同、追求愉悦、寻求安全),转化为具体可感、具备功能属性的产品价值主张,并通过定价策略将其固化下来。

实践中可从三大情绪维度突破:

1)「保障感」定价:对抗“不确定性”与“害怕”

- 核心情绪:对安全、可靠、无风险的强烈需求。

- 功能化体现:产品/服务提供确定性的品质、无后顾之忧的承诺。

案例:AppleCare+的“全方位无忧服务”;驱车千里赴胖东来“扫货”的信任奔赴;山姆会员“闭眼入”的品质确定性。

2)「愉悦感」定价:贩卖“即刻满足”与“深度享受”

- 核心情绪:追求快乐、放松、新奇、美感、治愈、小确幸,甚至包括愤怒的宣泄或怅然若失的共鸣(如怀旧)。

- 功能化体现:提供直接的感官刺激、审美沉浸、精神慰藉或情感宣泄的明确出口。

定价15元的东方树叶明前龙井(远超普通茶饮),上市即售罄。稀缺性非主因,关键在于向年轻人贩卖“精致生活代入感”与“春日仪式感”——这份“场景与情绪”值得溢价。

3)「身份感」定价:消减“孤独”与寻求“归属”

- 核心情绪:渴望被认同、寻找社群归属、彰显自我价值、表达价值观。

- 功能化体现:产品/服务成为社交货币、圈层通行证、价值观勋章。

Labubu盲盒的魔力,在于实现从“丑萌IP”向“潮玩圈层硬通货”和“亚文化身份图腾”的跃迁;奥乐齐的“9.9元风暴”,将低价塑造为 “聪明消费的荣誉勋章”,使价格本身升维成积极情绪符号。

因此,新消费定价的精髓,在于贯通「功能情绪化」与「情绪功能化」的经脉——前者为产品注入情感温度,后者把集体共鸣的情绪变成可标价、可感知的商业价值点。

最终,我们必须意识到:让消费者甘愿溢价的,远不止于物理属性和产品体验——更是为那份独特的情感、强烈的身份认同与珍贵的心灵庇护所支付的“情绪”。

有“情绪”的价格,能与用户“共鸣”的价值,才是这个时代真正的“好价格”。【未完待续】→

下一篇预告:《价格三部曲之降价的艺术 / 促销的想象力 / 免费的“午餐”》

参考图书:《这才是营销》、《定价制胜:科学定价助力净利润倍增》《无价:洞悉大众心理玩转价格游戏》、《价格的秘密》、《免费》

本文由人人都是产品经理作者【品牌猿】,微信公众号:【品牌猿创】,原创发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于cc0协议

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

很有价值的一篇文章,作为一名运营经理唯有多学习,多复盘,多总结,多实战,才能成为优秀运营人。

作者的观察力和洞察力非常强,文章的论点和论据都很有力,让人信服。

整理得还挺全,解读得也很透彻,值得一读。

降低期望,把手机关掉,焦虑就没有了。

今年做运营好难,拉新难,留存难,转化难,老大跟我们说,经济下行越难的时候越要加强学习,内心好焦虑,每天刷运营派压压惊。。。。。