学雷军讲故事

雷军不仅懂技术,更懂讲故事。他的演讲,常用一个“人”的故事串起一条“产品”的逻辑,精准触达用户痛点,也打动人心。本文将解构雷军式讲故事的结构逻辑,帮助产品人和营销人提升表达力和影响力。

很多人说雷军和余承东的区别是,雷军是一个会讲故事的高手。

因为雷军有一个很强的营销能力——讲故事。

你有没有发现雷军讲故事总能让听众一秒入戏?

就是他无论多硬核的功能,都能用一个日常小剧场和心路历程瞬间点燃共鸣,把冰冷参数变成消费者心中的买单理由。

其实所有品牌做营销,都应该学习这种讲故事的能力。

今天我结合我们的营销专业,给大家分享一下,我们应该如何学习这种营销能力?

来看一下雷军的故事公式是什么?

我们发现,雷军在介绍自家产品的时候,基本都会按照这个公式来说:

先讲故事、再讲场景、最后共鸣。

举个例子,同样是说汽车的防晒能力,小米汽车是这么说的:先讲故事:我们做调研的时候,女车主问夏天会不会太晒?再讲场景:很多这样的车,夏天像个烤箱一样;围绕防晒我们做了什么?防晒的天幕玻璃,防晒的前挡风玻璃,防晒的四门车窗;最后共鸣:如果换算成防晒霜指数,相当于SPF100+;到底有多防晒呢?我们做了一个实验,在38℃ 光照下暴晒1.5个小时后,发现车内温度要比XX低 12℃。

但其实,无论是紫外线防晒还是其他功能。很多车企其实都做到了和小米汽车同等优秀或者更胜一筹,但是却没有意识到这也是个营销点。

再举一个案例,有一个叫徕芬的吹风机品牌,当其他品牌都在说如风量、功耗数据等等,大家都不会有很大的感知,但是徕芬会说:护发就是让头发外层的毛鳞片别被高温烘烤,我们的吹风机可以短发1分钟速干、齐肩秀发 3 分钟速干,齐腰秀发5分钟速干,从根源避免高温烘烤。

这两个案例有什么共同点呢?

很简单,功能能听懂,价值能感知。

这是一个看起来简单,但是做起来很难的事情。我们接触过很多企业家,有的老板在创业初期觉得,只要我们的技术好,产品好,市场就一定是我们的。但等到产品研发上市后,他们又会疑惑,“明明我的产品很好,品质顶尖,花了很多功夫,但为什么消费者就是不买?”

其实他们的核心问题是没有用用户思维,去研发产品,把产品的价值外显,陷入了自我感动。

特别是竞争越来越激烈,产品越来越同质化,好产品很容易被淹没,现在是酒香也怕巷子深的时代。

你引以为傲的产品质量不是取胜的王牌,它只是你入场的门票,而真正的王牌是你对用户需求的洞察。因为赢得市场的底层逻辑是搞定人性,而不是搞定产品。

那么怎么学会用户思维呢?

首先我们必须要明白两个关于人性的残酷又真实的真相。

用户不为你的心血买单,只为自己的心病买单

你的付出,你的情怀,你的三年心血,你的通宵达旦,这都是你的事,是你自我感动的故事。

但用户是绝对的利己主义者,他拿出真金白银不是为了购买你的辛劳,而是为了解决自己的问题。

它就像一个病人,只关心你的药能不能治好他的病,让他不再痛苦,或者让他看起来更光鲜。

你的产品就是那个解药,他们关心的不是你的选材和炮制工艺。所以收起你的诉苦和自我标榜,营销的起点是诊断用户的心病,而不是炫耀你的心血。好产品是用户定义出来的,不是老板设计出来的

很多老板都有一个上帝视角的错觉,认为自己比任何人都懂市场、懂产品。

你坐在办公室里对着一堆报告臆想出来的好,往往是一厢情愿。而真正的好藏在用户的真实生活场景里藏在他的每一次抱怨,每一次吐槽,你必须放下身段,承认自己无知,承认真理。

在市场一线,用户不是你产品的测试员,他们是你产品的命题人。你的工作不是闭门造车,而是去用户的世界里抄作业。

道理明白了,具体该怎么干呢?

这里分享一下我们大渔策划经过实践的三大心法;

现场有神灵:会议室里无真相,一切答案在现场

我们公司的策略师和设计师经常要去终端看现场,带着笔记本带着问题去走访,甚至帮助店员现场卖货,在购买现场与店员和消费者沟通。有问题现场解决,终端一线的问题才是解决生意的关键。

有效调研的核心秘诀是四句话:一等二看三问,观察消费过程,还原消费场景,了解消费特点。

要带着问题走现场把一个现场走透,先学会与店员交流,不要问程式化的问题,那样你得到的也是程序化的应付回答,你要和他们拉家常,这样才能真正洞察到问题。

洞察购买理由而不是洞察需求

购买理由是什么?

举个例子,消费者买钻头的需求不是钻头本身,他的目的是要打一个孔,而且是要更省力的打孔,这才是他的购买理由。

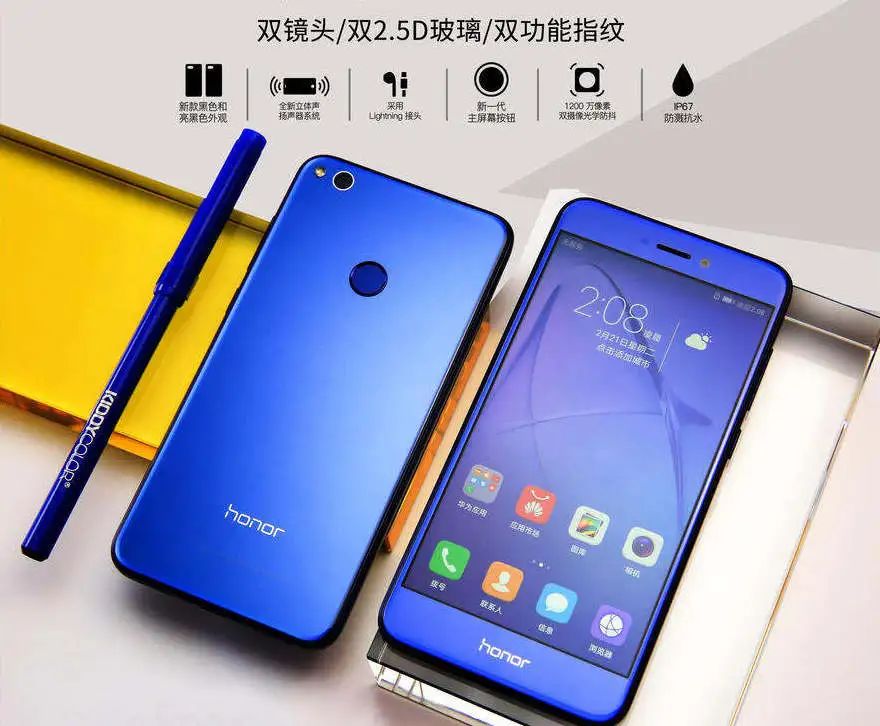

再比如手机,很多人买这个手机的购买理由可能是“上网速度特别快”、“拍照1000万像素”、“15分钟充满电”等等。很多时候大家不会去深究这个手机是用什么零件组装的。

大家也可以观察一下自己,你购买的所有的东西里面,什么东西是你真正需求的?

事实上,消费者需求的东西他/她不一定买,不需求的东西他/她不一定不买,家里太太经常买一大堆没用的东西回来,你问她为什么买,她说:“划算啊!”划算,不是消费需求,是购买理由。所以,购买理由是比消费需求更进一步的洞察。产品的本质是购买理由,购买理由就是一句话,甚至一个词。产品开发,就是你提出一个购买理由,然后用一个产品去实现它。

要当翻译官,别当工程师

营销的第一步就是翻译,这是连接你和用户最关键的。我们要传播购买理由,而不是产品参数。购买理由它是一种心理上的打动机制。它就是一句话,这句话一说出,购买者心里就会被打动。

工程师的语言是讲事实,是冰冷的参数和规格,而翻译官的语言是讲好处,是温暖的场景和感受。

把你的技术语言翻译成用户能闻到香味的人话。别说我们的手机有六、八级防水,要说带着手机去游泳、去泡温泉完全没问题。别说我们的车风阻系数零点一九,要说开起来更省电,高速上风声更小更安静。

营销其实就是把产品说明书翻译成一封给用户的情书,然后让用户心动。

商业的起点从来不是我能做什么,而是用户需要什么,特别在这个时代,我们必须要学会用用户思维做营销。

特别在这个产品高度同质化、信息爆炸的时代,真正能穿透市场喧嚣、赢得用户心智的,绝非冰冷的技术参数或孤芳自赏的匠心,而是那份直击人心的用户洞察与共鸣。

雷军与徕芬的成功印证了这一点:将技术优势精准“翻译”为用户可感知、可共鸣的价值场景,用真实的故事构建情感连接。这不仅是营销的艺术,更是商业的本质回归—— 从“我能做什么”转向“用户需要什么” ,才能在红海中赢得信任与选择。这不仅是讲故事的技巧,更是用户至上商业哲学的深刻实践。

本文由 @莹姐的营销纪实录 原创发布于运营派。未经许可,禁止转载

题图由作者提供

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

最近卡在运营创新上,这篇文章为我打开了一个新的创新风口!

看完好难受啊,觉得自己好菜。

昨天写运营规划还在思考这方面的问题

对于大家都热衷的热点话题,总会去分析别人背后的行为

收藏了,睡前再看一遍。

每当你想批评别人的时候,要记住,这世上并不是所有人,都有你拥有的那些优势。