空姐、法医月涨粉10万+,小红书的职业化内容为什么越来越火?

近期,小红书上“职业人+日常Vlog”内容成为爆款,空姐、法医等职业博主凭借真实记录工作日常,月涨粉超10万。这类内容以平实镜头展现职业生活,满足大众对“他者生活”的好奇,同时提供求职参考与情感共鸣,成为新一代用户认知自我、重塑身份的重要载体。

最近,小红书平台上,“职业人+日常vlog”类型内容成为爆款。

例如,空姐账号@厦门航空‑林佳 以“真诚是我的必杀技”标榜自己,从飞机起飞前准备、机上服务流程,到延误处理、驻外岗位的城市生活,她的每条作品点赞几乎都破万,5月更是涨粉10万+,粉丝总数超过47万。

另一位韩国籍空姐@韩国空姐佳娟 ,通过与观众分享从韩国飞往各地的航班线路与空乘故事,同样吸引一大批粉丝关注。

图片源自小红书

其他小众职业同样受到欢迎,法医博主@向琴琴 并非科班出身,却以“白天解剖室的真实光景”“尸检细节”“案例科普”为内容亮点,多条视频播放量和讨论量持续攀升,成为平台法医类内容的标杆账号;法医博主@小佳姐姐 以“凌晨四点半的解剖间vlog”打动观众,带来持续流量。

图片源自小红书

这些账号的共同特征是不依赖表演或夸张包装,而是以平实的镜头语言、缓慢节奏,展现职业真实生活场景——既满足了大众对“他人职业世界”的好奇,也为网络舆论提供了一种“沉浸式”观看体验。

为什么小红书职业化内容如此受欢迎,让我们一起看看吧。

01 真实职业记录为什么能频频出圈

职业类内容之所以在小红书迅速走红,首先源于大众对“他者生活”的持续好奇。

空姐的飞行日常、法医的解剖流程,都属于普通人日常生活之外的经验范畴,职业身份本身就自带“稀缺性”与“陌生感”,当这些内容以第一视角呈现时,更易激发观众的窥探欲与观看兴趣。

图片源自小红书

以法医类内容为例,@向琴琴、@陈湜、@延延等博主,通过真实记录工作流程、讲述案例故事、拍摄值班vlog,不仅展示了职业的专业性,也主动打破了外界对法医“冷血”“恐怖”的刻板印象。他们在内容中穿插幽默玩梗,以轻松语气介绍尸检、解剖、法医学常识,消解了用户的畏惧心理,也拉近了与大众的距离。

图片源自小红书

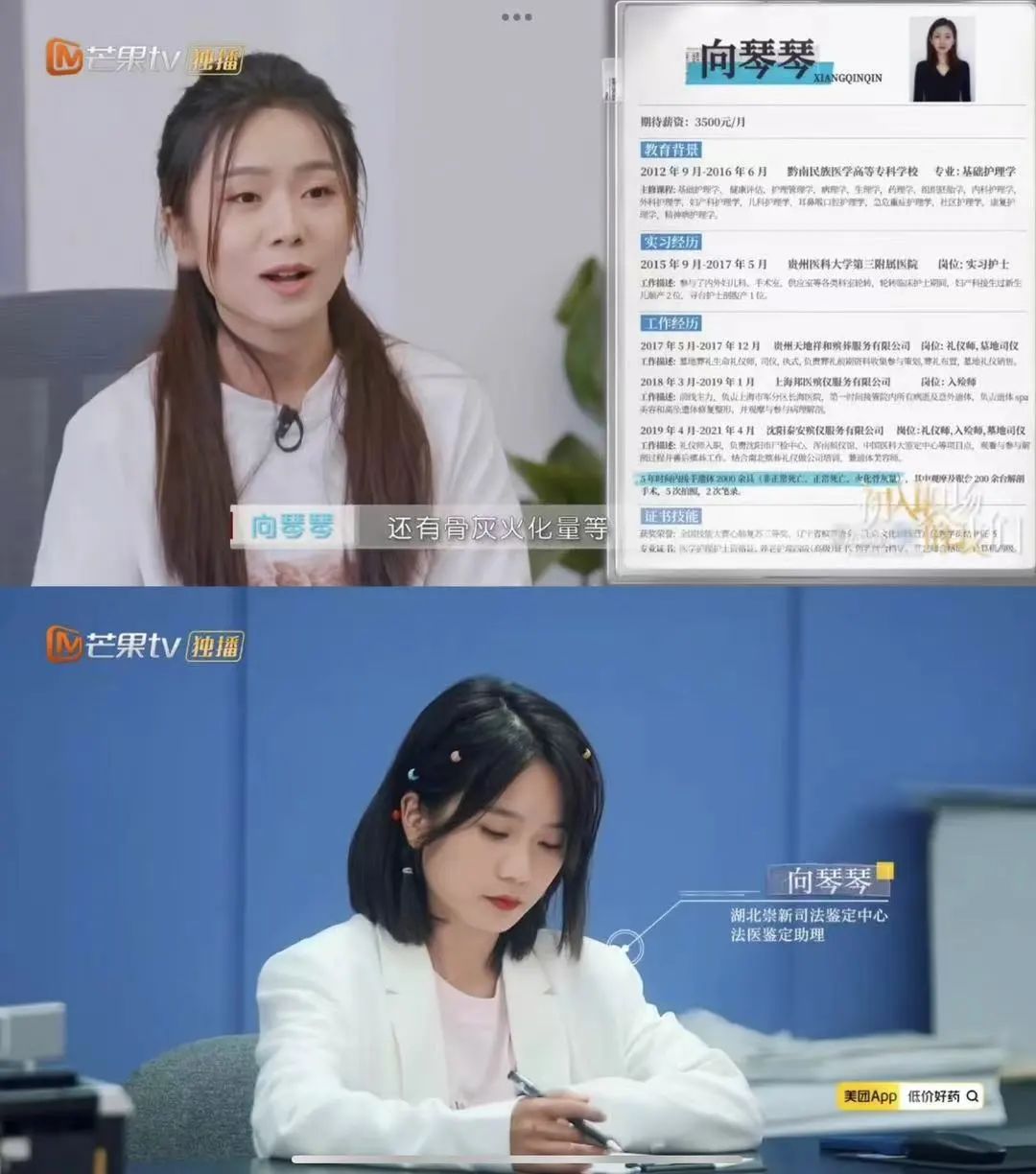

其中,@向琴琴 还参与了《初入职场的我们·法医季》《法医探案团》等综艺节目的录制,将女性法医的真实面貌进一步推向主流传播语境,提升了职业的公共可见度和认知温度。

图片源自芒果tv

几位女性法医的出现颇具突破性,她们用日常化的影像表达挑战了“女性柔弱、不适合法医职业”的传统观念,重新建构了公众对职业与性别的理解。

其次,这类内容大多采用“慢节奏+非表演化”的记录方式,弱化冲突与张力,强化日常的细节与节奏,从而制造出一种温和、可亲的观看体验。

在抖音、快手等平台普遍追求高强度情绪刺激和信息密度的背景下,小红书上的职业内容反而因其“平实”与“真实”脱颖而出,这种“慢内容”提供了一种心理缓冲,使用户在浏览中获得陪伴感与轻度情绪慰藉。

同时,对于正处于求职、转行、职业规划阶段的年轻用户而言,这些内容具备极强的参考价值与投射性。她们在别人的职业叙事中看到可能的未来,或验证自己当下选择的合理性,在“将来要不要当空姐”“是不是适合医学行业”这类问题上,博主的日常展示既是信息源,也是一种心理支持。

图片源自小红书

这些“工作中的普通人”并不刻意展示自己的专业权威,而是以一种轻松、自然的方式将工作经验转化为内容日常,她们没有距离感,也没有刻意人设,而是在镜头前展现真实的状态与个性表达。

这种“非剧本化”的风格拉近了与用户的心理距离,使观看不再是知识的单向接收,而是一次陪伴式的参与体验——真实、亲切、可共感,正是这类内容能够频频出圈的重要基础。

02 专业+情绪小红书职业内容的“叙事逻辑”

职业内容在小红书走红,并不仅仅因为它“有用”或“稀缺”,更因为它“动人”。

相比于干巴巴的知识输出,这类内容往往采用一种“讲故事”的方式,将职业日常拆解为一个个富有情绪张力的生活片段,增强代入感与共鸣力。

博主们在镜头前讲述选择这份工作的契机、入行初期的迷茫、某次值班的崩溃时刻、某位同事的温柔瞬间——这些情节构成了一种“非典型职场叙事”,不强调效率与成功,而强调过程与感受。

@厦门航空‑林佳 就是一个典型例子。她的视频以“报告上班!”为标志性开头,用轻柔的语调记录飞行中的点滴,以温和、沉静的态度回应网友的提问,并在镜头中频繁露出邻家姐姐般的笑容,正是这种“没有距离感”的呈现,使她在粉丝中获得“佳佳小姨”的昵称。

图片源自小红书

这种近似“亲属关系”的称呼并不寻常,它说明了粉丝与博主之间情感上的强连接——她既是一名专业空乘人员,也是许多年轻人想象中“值得信任的大人”。这一人设形象并非刻意打造,而是通过长期稳定的情绪基调、视觉风格与自我表达自然生成。

图片源自小红书

在小红书的平台环境中,这种以“真实情绪+稳定人设”为核心的叙事策略具有极强的传播潜力。博主通过统一的风格、自洽的内容逻辑以及持续更新的生活片段,使观众在反复观看中建立起熟悉感与信任感,这既是内容层面的打磨,也是一种“生活方式人格化”的结果。

小红书职业化内容的走红说明,职业叙事的核心从来不是“讲你多厉害”,而是“让人喜欢你是谁”,在这种内容逻辑中,情绪价值和身份认同反而成为了最具吸引力的“专业性”。

03 看别人上班也在寻找自己

小红书职业内容的走红,不仅源于真实记录所带来的观看新鲜感,更深层地反映了年轻人借助他人生活来认知自我、重塑身份的心理路径。在“我是谁、我想成为什么样的人”成为主流代际命题的当下,他人所呈现的工作状态、职业选择与生活方式,往往被看作是“另一种人生可能性”的范本。

正是在这样的背景中,像@厦门航空‑林佳 这样的博主,在网络上展示的不仅仅是个人形象,更成为一种符号性身份的代表。

有网友评价她之所以能火,离不开厦航整体对自媒体领域的重视,也得益于她本人“天选自媒体体质”:早在2019年她就已是乘务长,在内部自媒体大赛中脱颖而出获得冠军,之后坚持高频更新、内容精致、表达真诚,“视频质量远超其他人”,甚至日更;加上她一口亲切的东北话与温和的性格,逐渐形成鲜明人设。

图片源自小红书

这种人设并非被动接受,而是与她的职业精神、自驱力和价值观共同构成,让粉丝在追看内容的同时,产生了身份向往与角色认同。

在小红书这些职业博主的视频下,评论区不乏诸如“她是我未来想成为的样子”“如果我早几年知道有法医也可以这么温柔,也许会做不同选择”这样的留言。这说明,观众不再只是在“看别人上班”,而是在借助他人的人生轨迹校准自己的方向,获得安慰、认同甚至动力。

平台也在放大这一趋势:通过激励计划、流量扶持等方式,持续鼓励“真实、持续、人格化”的内容生产。在这种平台推荐与心理机制的双重作用下,职业内容正在从“经验分享”转变为“身份建构”工具,成为新一代用户定义自己、展示自己、想象未来的一个重要载体。

本文由运营派作者【克劳锐】,微信公众号:【TopKlout克劳锐】,原创/授权 发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

看完好难受啊,觉得自己好菜。

刚从产品转运营,我是不是掉坑里了,看了这些文章,感觉做运营比做产品更难。事更多事更杂。

对于大家都热衷的热点话题,总会去分析别人背后的行为

净说大实话干啥!!!

今年做运营好难,拉新难,留存难,转化难,老大跟我们说,经济下行越难的时候越要加强学习,内心好焦虑,每天刷运营派压压惊。。。。。