门店获客3.0,正在消灭“等客到店”式运营

“等客上门”的时代正在被悄然终结。随着线上线下边界的模糊与数字化工具的普及,门店获客正从被动等待走向主动出击。本篇文章聚焦“门店获客3.0”阶段,深入解析从流量经营、用户资产沉淀到智能化触达的全链路升级路径,揭示新一代本地零售如何借助技术与策略,实现从“人等客”到“客找人”的跃迁。如果你正在探索门店增长的新解法,这篇文章值得细读。

前段时间给客户推进门店全域获客与私域运营的陪跑项目,一个现象越发感觉刺痛:

很多实体门店老板在流量焦虑中搞得晕头转向,抖音投流、美团竞价、地推扫码一个不落,可用户来了就走,但复购寥寥。

究其本质,把1.0的地推思维、2.0的平台依赖,生硬套在3.0的全域内容时代。

流量没少买,内容没少做,但私域资产没留下。无公域,不私域,公域没做好,全域到头来成了一盘散沙。

如果你正经历这种门店获客割裂感,今天这篇从实战中萃取的获客路径迭代思考,或许能帮你从全局视角下拨开迷雾。

全域获客绝非渠道叠加,而是从底层重构用户触达、激发与留存的逻辑闭环。

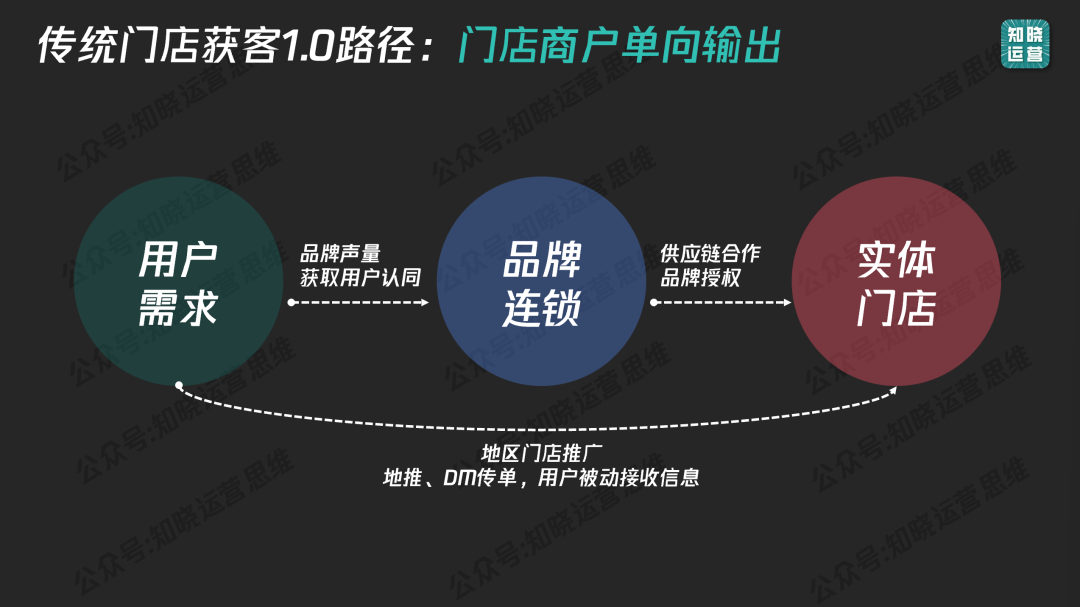

1.0阶段:靠地段,线下硬碰硬的“地缘战”

在2010年互联网普及前,门店获客基本靠“物理覆盖”和“口口相传”。

1、单店生存法则

核心是解决物理距离。门头信息是第一印象,开业活动是集中曝光点,后续则依赖服务质量带来的口碑裂变。

想扩大覆盖半径?发传单、小喇叭广播、或者集中做单一服务的活动是常用手段。

2、覆盖半径与业态

高频刚需(比如快餐、便利店)依赖人流密集度,半径通常在2-3公里,甚至更短。

低频非刚需(比如定制家具、高端服务)则需要更广的覆盖,强调精准需求人群的广泛触达。

3、业态聚集效应

提升效率的常见方法是“扎堆”。

一种是同品类聚集,比如服装城、建材城,另一种是满足用户综合需求的上下游聚集,比如门窗、建材、卫浴聚合一起。

这个阶段,品牌的核心作用是做声量扩大认知,降低决策成本,同时做好供应链,支撑门店服务。

但这个阶段的痛点十分明显,在于信息单向流动:门店被动等待用户上门,难以主动触达和持续激发需求;用户选择范围窄,效率不高。

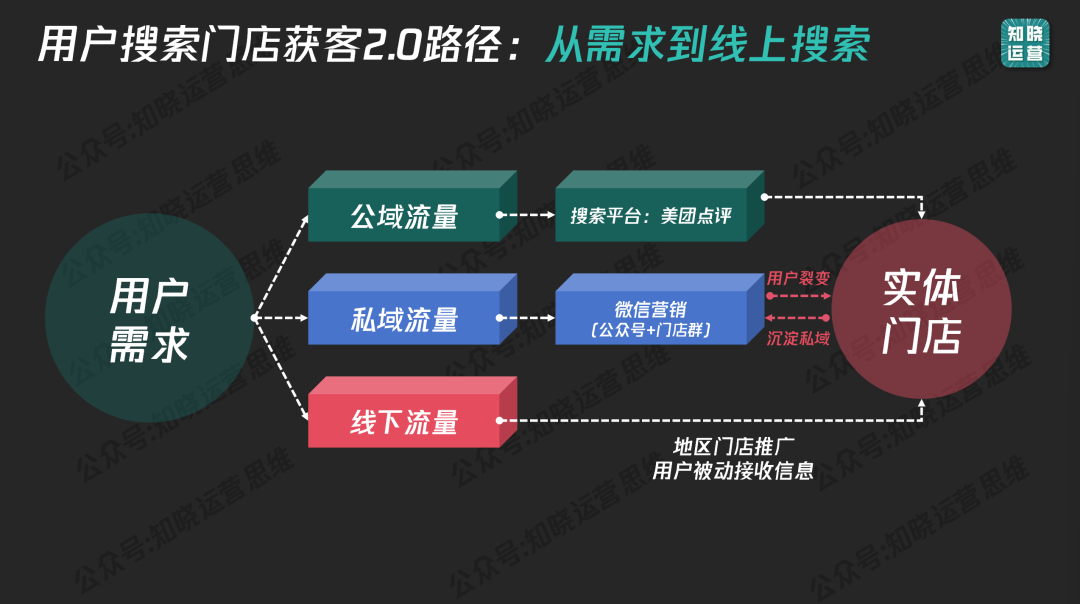

2.0阶段:拼搜索,线上搜索,效率跃升

2010~2020年是移动互联网兴起,也是门店新零售高速发展的十年,线上搜索成为获客新引擎。

门店商户通过在线上平台上开设店铺,不断地扩大 了“人货场”的“场”,打破了地域限制,能够接触到更广泛的客户群体。

1、公域流量崛起

这时候的美团等平台成为撮合交易的枢纽。高频刚需业务纷纷上线,用户搜索需求,商家匹配供给。

门店要拼的是“被搜索到”的排名,包括“位置+评分+销量+好评”的四个要素和“被看到”后的转化能力,比如餐饮的套餐吸引力、零售商超的就近举例等等。

而线上影响曝光的关键,就是付费推广成为加速曝光的选项。

除了美团点评生态外,当时我们在一全国零售商超的线上获客上,使用“朋友圈广告+LBS定位+微信支付代金券(单品券/全场券)”对各个门店三公里范围内的人群进行定向投放,但实际效果只能用中规中矩形容。

综合ROI以及获客效率上,并没有起到非常优质的效果,所以这阶段的线上公域获客对于撬动“非即时性需求”的人群来说还是比较艰难。

2、私域流量沉淀

但这个阶段,微信私域流量的崛起我认为是对持续复购是有很大帮助的,虽然当时并没有私域概念,更多是以微信营销的理念主导。

线上让门店拥有了自己的用户池(微信群、公众号等),可以主动触达、反复激发需求,公众号对订阅关注粉丝通过内容+互动H5活动进行微信裂变从而卷入更多潜在用户,强化门店获客吸引力,那时候的微信营销百花齐放,且效率可观。

公众号和H5出现,引申出了EDM的概念,也颠覆了传统手动发传单的模式,这大大减轻了线下发传单、喊喇叭的负担。

3、新业态模式变革

在这“新零售”爆发十年,即时零售也在不断发展,从次日达到当日达,也不断迭代门店卖场的性质。

线下继续夯实供应链,线上则发力品牌声量或平台入驻,赋能门店线上化运营,核心进步是业态撮合的效率提升。

但平台模式对“服务导向”的低频业务仍不够友好,依赖用户主动搜索的意愿。

尽管线上平台的引入使得零售商户能够接触到更多的潜在客户,但这一时期的零售模式仍然存在一定的局限性。

门店商户在各类平台上主要扮演若信息提供者的角色,消费者在购买过程中仍然需要主动进行搜索和筛选,实体商户与消费者之间的互动相对有限,难以识别和激发用户的潜在购买需求。

更重要一点的是,“1.0阶段”和“2.0阶段”并没有跳出“卖商品”的模式,对于有需求才到店始终属于“等客到店”模式,如何激活潜在需求或者冲动消费需求,在1.0和2.0阶段依然是大问题。

特别在公域场景很难被解决,只能依赖私域池子的转介绍或分享机制来满足。

3.0阶段:卷内容,内容激发,全域融合

直到短视频内容平台的入局,小红书种草探店的兴起到成熟,尤其是抖音本地生活带动变革的2022年开始,当下迎来了第三种获客方式:通过内容激发潜在需求。

1、两个关键原则

-掌握内容推荐的力量

用户不再局限于主动搜索,而是可能在刷视频时被种草,产生即时或潜在的消费需求。这为低频非刚需门店(如特色体验、小众服务)开辟了新渠道。

-把握不同体量的打法

虽然,抖音的推荐机制天然更有利于品牌连锁。

连锁品牌内容制作和分发的规模效应明显,单店内容成本高、产出比难控。

但单店的优势就在于更接地气的“人设”运营,比如打造老板IP和销冠KOS的短视频内容,记住店,不如记住人的全面升级,积极利用内容平台,哪怕是小范围的尝试,也要去做内容激发本地兴趣。

单店需在搜索端美团和抖音搜索上下功夫:确保门店位置覆盖精准、评分高、内容量,比如团购视频、评价的数量充足。

2、内容获客的4个动作

第一,要有门店全域获客的大局观

内容驱动到店连接的策略本质,是零售从“被动等待”到“主动吸引”的模式转变。

门店不再仅仅依赖位置或平台搜索,而是通过持续输出优质的短视频内容,去激发消费者的潜在兴趣与购买欲望。

所以,当下3.0阶段的本地生活获客模式,应该是更立体且多元,各位作为门店运营的掌门人,从顶层视角看路径和看细节。

1)从“人找货”到“货找人”的动态匹配

即用户需求到内容平台的路径强化,

2.0搜索模式(美团点评),需要用户需主动输入关键词,如杭帮菜折扣,平台被动展示响应,或通过信息流展示附近商店。

3.0内容模式(以抖音为主):通过算法解析用户兴趣标签,包括浏览偏好、地理位置等,主动推荐门店内容,比如服装店促销视频给3km内常看穿搭的用户。

这样门店就可触达无明确消费意图的潜在客群,去突破搜索流量的天花板。

2)从“信息展示”到“情感激发”的沟通升级

1.0和2.0阶段下的门店推广,平台把门店在平台仅展示基础信息(地址、套餐等),即卖货逻辑,3.0内容获客则对路径进行颠覆。

内容即门店,把短视频/直播构建“沉浸式体验场”,比如现场吃播展示,汽车维修展示,家电维修展示等等,内容需同时传递产品价值/折扣+紧迫感和归属感的情绪价值。

第二,精准触达与种草转化

在传统购买决策流程中,从兴趣产生到最终购买,消费者的流失 率高达60%。

借助抖音等内容平台的推荐机制,门店的内容能更精准地匹配到目标客群。通过生动展示产品卖点与使用场景,有效缩短消费者的认知路径,实现种草到店。

比如像ONLY这个女装品牌为例,我们可以清晰拆解其内容驱动到店的四大关键动作,这些正是当下门店可复用的实战方法:

1)强促销内容,锚定价格敏感人群

在核心钩子设计上,用“399元代1000元代金券”制造高折扣感知(相当于4折),叠加“下单立返100元”的即时奖励,双重刺激用户下单决策。

针对服饰这类中高频非必需品类,价格是核心转化因素。门店运营需通过阶梯式优惠(代金券+返现)放大“不买即亏”心理。

2)短视频强化稀缺感,缩短决策链路

在内容话术,视频标题“那个多难抢啊”直击稀缺心理,暗示商品热销需抢购,同时视频直接展示结算购买的场景还有领取团购券,建立活动真实感。

视频下方嵌入“235人团购”标签+醒目“团购”按钮,用户从种草到下单无需跳出当前页面。

即短视频内容在前三秒突出商品的折扣和稀缺感,并通过画面+文案制造紧迫感;挂载抖音团购组件必须与内容强相关。

3)门店信息强透出,打通线上引流到店闭环

地理位置优化,店铺页面明确标注“最近2.9km”,消除用户对距离的顾虑,适配“附近推荐”流量。

在品牌信任背书强化上展示“销量10万+”、“1184家门店”数据,放大品牌势能,“377条评价”提供社交佐证。

在营业时间、地址、团购券使用规则完整露出,避免用户因信息模糊流失。

本地生活页面就是线下生意的线上门头,必须像装修实体店一样精细化运营,评分、数据、服务信息缺一不可。

4)标签与搜索优化,全域流量通吃

在搜索词布局,广告位植入“#only”“#代金券”等品牌词+需求词组合,同时覆盖主动搜索用户和泛兴趣人群。

长尾流量捕获关联“相关搜索·only活动下单入口”模块,拦截用户模糊搜索需求(如“女装折扣”“代金券怎么用”)。

对于门店商户,在内容投放时候需建立本地生活的关键词库,即“品牌词+产品词+场景词+地域词”,并在短视频标题、商品描述、评论区重复植入。

在这个案例中,我们可以总结出三个本地生活内容获客的关键公式:

① 高转化内容 = 强促销钩子(价差感知)x 短视频稀缺感(场景化展示)

② 流量效率 = 精准标签(搜索词覆盖)x 地理优化(门店信息透出)

③ 信任建设 = 数据背书(销量/门店数)x 用户评价(真实反馈)

这个本地生活案例本质是“把线下促销能力线上化”:

用内容放大折扣力度,传统DM单到短视频DM式升级→用算法匹配附近客群,实现线上地推精准化→ 用数据消除决策疑虑。

所有动作最终指向一个目标:让用户走出抖音时,已经拿着券走向门店。

而这种新交易模式将决策节点大幅前置,当消费者刚对产品展现出兴趣时,借助卡券与预售机制,促使消费者快速完成交易决策,达成收益锁定。

第三,深化“人设”认同

持续有价值的内容输出,能潜移默化地在消费者心智中建立品牌认知和情感连接,从“提供商品”转变为“生活服务方案提供”。

你会发现为什么这么多“老师”都在教各位实体商家去拍短视频,用真人设的模式在抖音和视频号平台进行内容获客,就是希望通过跳出从“等”用户需求到“激发”用户需求的主动出击。

用真人信任感,代替冰冷的传单,从而转化成新的电子传单名片,让老板或导购KOS成为独特的破冰记忆。

比如抖音一位家电维修博主“超越家电维修”它的第一视角修电器模式火了后,很多修手机和修家电的商户纷纷效仿,比如这个博主以第一视角修手机、修电脑、换电池,甚至连小朋友电子玩具也能修。

再加上本身这位专业小哥的颜值和深谙抖音娱乐属性,第一视角下大多出镜的都是美女小姐姐,很好地拿捏用户,既专业,也有娱乐化属性,跟业务结合度很高,所以很容易就出圈了。

从互动量看相当火爆,最好一条达到了31万互动,让大家记住了这个博主IP而不只是这个门店,并且通过短视频直联到店团购券的购买。

你试想下,通过抖音本地生活团购券引流,到店后基于信任完成维修,再顺便加个微信,后续可以提供寄修服务,那就是妥妥的从首单到私域复购的运营模式:“内容曝光+导购 → 首单用户进私域 → 信任关系 → 二次需求复购”。

第四,引爆社交裂变

激发用户口碑:平台的社交属性让消费者的真实的晒单和评测体验能形成自然的二次传播,扩大品牌影响力。

借力声量传播:与区域KOL、博主合作,能快速撬动其粉丝信任,提升品牌知名度并带动销量。

沉淀私域KOC:通过全域引流回到私域池子,逐渐分层识别,并激活用户成为KOC参与到社交传播中,形成口碑内容带动社交裂变。

最终目的就是让内容驱动最终促成了从传统“守株待兔”的交易模式向动态“全域获客”模式的跃迁,它也核心线下生意注入了新的全域增长动力。

门店获客三阶段,是“替代”还是“融合”?

市场上我认为有一种不好的风气,过于吹捧公域获客的重要性,而忽略了门店实体人货场的运营基本盘,营销逻辑在进步,但底层思维不变。

所以,我认为当下这三种获客方式并非取代关系,而是互相交融、互相外溢。

门店获客经营线已从‘地段之争’转向‘链路效率之争’,1.0靠地段、2.0拼搜索、3.0卷内容。

内容推荐能提升搜索平台的成交率;线上积累的私域可以引导用户参与线下活动;线下体验又能为线上内容提供素材,反哺公域和私域的内容运营。

现在到了3.0内容获客的时代,虽然带来了门槛,在获客上更强调内容能力打磨,但同时也给很多传统门店带来了新希望,尤其是对低频业态,比如汽车服务、美业门店、服装店、运动健身等等。

作为门店运营和操盘手来说更要做好这三个阶段场景的结合,重点优化“公域获客,私域复购”的运营方式。

第一,打好搜索基础

2.0时代的搜索优化(位置、评分、供给、评价)依然是基本功和获客基本盘,必须做扎实。

第二,拥抱内容能力

无论品牌连锁还是单店,内容创作和分发能力变得愈发重要。连锁要发挥规模优势,单店可聚焦本地化、精细化内容。

第三,加紧构建私域

线上线下获客最终都要导向可沉淀、可反复触达的私域流量池,如果只考虑获客,而不重视私域建设,那么你的增量只能疲于奔命地依赖各个公域场景。

随着获客成本上涨和公域内容拥挤,必然会遇到瓶颈,私域无论何时都是利润的稳定器。

第四,全域协同思维

建立线下、搜索、内容三者的协同机制,让流量在不同渠道间有效流转,最大化用户生命周期价值。

门店获客的战场已经从单一的地缘,扩展到线上搜索和内容种草的全域空间。理解这三代演变逻辑,这是咱们运营操盘手及早布局未来的关键。

如果你在门店获客和复购运营上也遇到了卡点,不妨一起交流,过往的一些门店陪跑经验或许能给你碰撞出新的启发。

作者:晓峰的运营增长 微信公众号:知晓运营思维(ID:LearningBeta)

本文由@晓峰的运营增长 原创发布于运营派,未经许可,禁止转载

题图来自 Pixabay,基于CC0协议

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

顶!

我刚进职场的时候,按照领导安排的任务完成,持续几个月后发现和同行差距很大,这个时候我意识到自己可能是青蛙效应的那只青蛙,把青蛙丢进油锅,青蛙是会跳出来的,而把青蛙放温水,青蛙是会被煮,所以我开始给自己寻求工作外的目标,尝试跳出舒适区,最终自己得到了积累。

写得很真实

已经发文章转发到公司微信群了,也让大家学习学习。

好希望有一天也能成为博主这样优秀的人。