社群营销,商业边缘还是主流

因为有社交而有社群,还是建了社群再有社交,决定了社群的价值属性。社群是互联网时代商业的战场,还是主流商业的武器,决定了社群商业是边缘还是进入主流。社群用于打通三度空间,才能从小战场走向大商业,只有做到关系让渡,社群才能连通世界。

一、社群是社交关系的放大

社群的商业价值,取决于我们怎么正确认识和理解社群。社群是正常人的社交标配,是互联网社会正常工作和生活的需要,并非商业所必需。

个人的社会关系,反映在线上就是社群关系。不过,相比线下社交关系,社群有以下几个方面的特点:

1. 社群不改变社交地位

在线下有社交地位的人,在社群同样有社交地位。有人因社群运营脱颖而出,绝非社群之功。只要有能力,借助任何社交工具都会有突出表现。

2. 社群适度放大了社交关系

传统线下社交场景,同时占用时间和空间,所以社交频率不高。社群交往,可以让更多的人在相同时间、不同空间交互,社交频率可以很高。

同时,社群除了熟悉的朋友外,还有朋友的朋友,多重关系的朋友。所以,社群适度放大了社交关系。有的商业化社群,社交关系复杂和繁忙到靠机器人聊天,这样的社交关系已经没有价值。

3. 社群天然是分布式的

决定社群价值的是关系强度,而非关系数量,所有试图建立中心化社群的都难成功。

因为基于强关系的群友有限,所以纯粹基于社群的商业(如微商),必须建立多层级社群,或者先打造IP,再围绕IP打造多层级社群。

4. 社群增加交互频次,但改变关系强度很难

线上聊3月,不如线下喝顿酒。越是社群时代,线下交流越珍贵。越是高端交流,越重视线下场景。社群的频繁交互,产生了一群“陌生的熟人”。社群交流频繁,线下关系仍然很陌生。

5. 有强关系的社交,才让社群更有价值

强关系,是关系的价值。社群只是关系的放大器,关系不强,放大也不强。

6. 利用社群的能力与自建、运营社群是两种不同的能力

有了利用社群的能力,其他社群也能为我所用,这是开放式社群运营能力;只有自建社群才能利用,这是封闭式社群运营能力。

二、有生活味,才有商业味

社群,因为社交而有社群。所以,社群一定要有生活味。没有生活味的社群,是异化的社群。只要有社群,就能够衍生出媒体属性。媒体属性,即传播功能。传播功能,已经有了商业属性。

生活回避不了商业话题,强关系为商业背书,一直是中国特色。关系强度可以影响商业认知和交易。所以,社群隐藏着商业属性,交易是显性商业,不是隐性商业。

以社群为普遍交易媒介,是异化的社群。

社群的价值属性:社交属性>传播属性>交易属性正常的社群是有生活味的,因为工作和生活关系,所以有社群。人要与各色人高效交往,所以每个人都有各类社群,否则互联网时代的生活和工作交流就有障碍。

没有社群的时代,也有异化的社交。比如传销培训,因为是异化的社交,所以要持续强化,以维持群体存在。有生活味,更容易联立强关系;越有强关系,越容易商业转化。

现在也有不少异化的社群,因为没有生活味,纯粹是为了商业而拉群,所以需要持续的社群活跃,如各类红包、分享等。虽然活跃手段不断翻新,但很快又会遇到障碍,社群进化最快的就是这类社群。

拉新→转化→留存→再拉新,这是因为生意而存在的社群。正常的生活和工作,形成强关系。需要持续活跃社群以维持存在的社群,一定会在适当的时候解散。

因此,在社群商业化过程有两个逻辑:一是为了商业化而建立社群;二是把有生活味的社群适度商业利用,尽可能减少商业味。

三、社群商业化模式

中国商业的特色,就是将社会关系作为背书重度参与商业。农业社会是生活小圈层,关系、认知、交易本来就是三位一体。工业社会进入功能性社会,大众媒体成为商业认知主阵地(如广告)。

互联网社会,由于人们可以在智能手机的各类App、小程序上自由切换,商业再次进入认知、交易和关系三位一体。

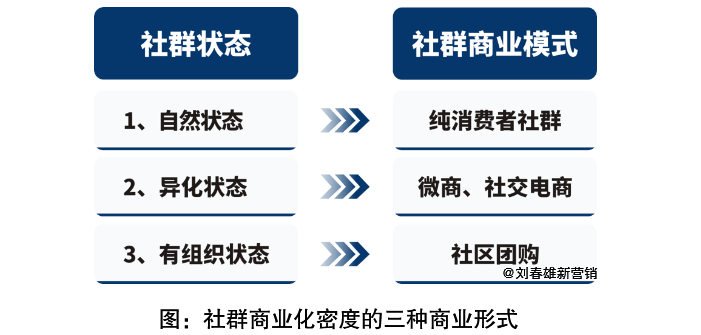

目前,围绕社群大致形成三类商业模式,如图所示。

1. 基于社群自然商业模式

有什么商业活动或信息,随手发个朋友圈、晒照,这是自然状态的商业表现。虽然有时候也有作用,但聊胜于无,多数企业对客户群的商业利用就处于这种状态。

在社群交互中,即便没有商业意图的人,也可能形成商业价值。比如人们看到有趣有共鸣的内容就转发,这个过程可能无意中形成了商业价值。

因为人们不约而同地转发,形成了共情、共鸣、共振,并最终形成商业浪潮。很多IP的打造就是如此。我之所以称之为社群自然商业模式,就是在群友的无意之中,商业化已经完成。

2. 异化状态的商业模式

典型的就是直销的翻版,现在称为微商、社交电商,进化速度很快,总有新概念、新逻辑,确实有部分人“割韭菜”成功。

当然,只要符合法律,我不反对。对这种边缘化的商业活动,持久性成疑。虽然屡屡引发社会热议,但市场份额始终不高。

3. 有组织的社群商业模式,典型的是社区团购

现在看,成建制的商业组织系统,以中国品牌商的渠道系统最完整。欧美的渠道已经第三方化,品牌商的关系触角不如中国有渗透性。

规模化组织社群很难,因为社群的特征就是分布式,中心化的社群是不成立的。社群因社交而生,不是因商业而生。

中国传统线下商业组织,包括企业、渠道,是有高度组织性的。高度组织性商业与社群结合,就是组织化社群商业模式。

四、与主流结合,就是主流

主流商业在哪里?在传统渠道。线下渠道占社会零售商品总额约3/4,当然是主流。2020年疫情期间,我就探索“深度渠道+社群+直播”的营销模式,卓有成效。

但是,真正捅破窗户纸,引起社会关注的是董明珠2020年“6·18渠道直播”,成交102亿元,以及吴晓波第二次与TATA木门业合作的“渠道直播”,3小时成交3.92亿元。

社群与渠道结合不仅激活了渠道社群,还激活了传统渠道。B端和C端同时受益。

我对“渠道+社群”这么重视,有下列几个原因:

- 渠道是品牌商最完整的商业组织体系,关系稳定。中国的渠道是人链,客情关系很重要。长期稳定的交易,持续性拜访,都对强化渠道关系有用。

- 渠道成员,社群是标配。渠道成员的交往频次高,社群是主要联络方式之一。品牌商需要做的,是渠道成员愿意把强关系让渡给品牌商。

- 借助于云店(小程序),品牌商可以给终端赋能,而云店(小程序)的推送路径一定是社群。传统渠道的极限,就是深度分销“终端即终点”。网络平台的厉害,就在于超越B端抵达C端。

- 社群与主流结合,即与传统渠道结合。传统渠道借助KOC社群,照样可以抵达C端。

- 网络与C端的关系是中心化的弱关系,因为传统渠道是强关系,KOC社群也是强关系。传统渠道+社群,构建了BC一体化的新体系。B端强关系和KOC强关系之间,只要利用得好,关系可以让渡。

因此,社群与主流商业结合,就是主流商业的放大。

社群与传统渠道结合,核心就是利用店主群。店主群,在终端小店眼里是私域流量,即店主可以影响的流量。但是,在品牌和经销商的眼里,店主群是公域流量,是可以主分流的公域流量。

五、关系让渡是关键

利用店主群,核心是店主群的关系让渡。即店主与用户的关系,能够为品牌商和经销商所用。

- 关系让渡,即他人的社群关系为我所用。没有关系让渡,就只有完全依赖自建社群。自建社群扩大规模,不仅技术上受限(不超过3级),管理上也因管理层级增加关系强度衰减。

- 关系让渡,不在于自己有多少群,而在于多少群能够“为我所用”。

- 关系让渡,不是商业交易,只是让渡关系。比如朋友介绍朋友,就是关系让渡。但是朋友的朋友能否成为朋友,则是另一回事儿。

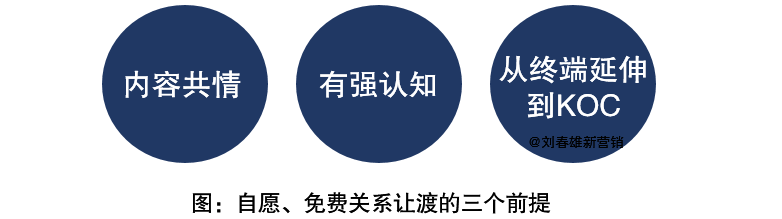

社群关系让渡,关键是自愿、免费或接近免费。吴声在《超级IP》称为“负成本连接”,否则无法大面积推广。自愿、免费的关系让渡,有三个前提。

- 内容共情:这是内容传播的关系让渡。只要共情,就会自动转发。众多人集中转发,就会引起共鸣、共振。内容共情,对关系强度的要求不高;

- 有强认知:强认知,就是真心认同,愿意背书。我们近年来一直提倡场景体验,就是体验是最强的认知;

- 从终端延伸到KOC:深度分销已经与终端建立强关系,但是很难与C端建立普遍关系。

主流商业与社群的结合节点就是KOC。KOC与社群成员有强关系,只要KOC有强认知,关系让渡即成为可能。

主流商业与社群的结合,原来的渠道关系仍有价值,组织体系仍然有用,只需要在深度分销的基础上做好场景体验、内容分发,以及顺着渠道找到KOC即可。

六、社群密度即流量

社群的商业价值表现在两方面:

1. 社群放大流量

比如前面讲的线下渠道,本来就有流量,但通过社群的增强连接,流量被放大了。

拼多多的拼团,首先是因为有人发起拼团,发起拼团是因为有基础流量,才能在拼团过程中放大流量。拼团的过程,其实就是关系让渡的过程。

2. 社群创造流量

流量一定是认知的结果。社群创造流量,一定是因为社群成为商业话题讨论的载体,即社交货币。社群是分布式的。分布式的自媒体,人人都有声音,但这些声音都可能被淹没。

所以,自媒体声音的价值取决于声音的密度。社群创造流量,就是社群及商业化过程中的密度决定的。密度即认知,密度即品牌,密度即IP,密度即流量。布式商业,没有密度就没有一切。

密度为什么有这么大的商业价值?因为密度产生交叉覆盖。

比如一个县城,1万人同时发朋友圈,信息传播就有密度了,因为一个人会从多个朋友圈同时获知信息,也会增强对信息的关注。但是,1万人同时在全国发朋友圈,密度就很低,也就缺乏商业价值。

七、社群连接B端C端

社群商业化的密度,大致表现为三种形式:

1. 社交电商的密度

虽然我们一直在讨论,社交电商缺乏强关系。不可否认,社交电商的社交往往在某类特定人群是高密度的。但是,社交电商之所以一直处于边缘,就是因为社交电商的社群密度,只是小范围的密度。

2. 内容通过传播链形成的密度

IP打造过程中,人们见识过“内容疯传”现象。一段共情、共鸣的内容,因为共情,被社群疯狂转发,最后形成共振。

共振,是高密度传播的结果。IP、网红的形成,一夜爆红,就是内容疯传。

3. 依赖其他商业组织的密度,形成社群密度

传统商业组织,终端的密度最大。一个50万人口的县城,终端小店可以达到数千家。据某数据平台的统计,全国各类终端店超过千万家。

传统商业组织的密度+社群密度,共同构建了用户覆盖密度。高密度的传播,短期内可以形成高强度的认知。一个县级城市虽然有数千家终端,但社群密度可能只需要500~1000个即可形成高密度,因为普通市民的微信朋友圈数量是100~500人。

“认知即流量”:上述三个商业密度,传播链形成的密度不可控,社交电商和传统渠道形成的密度是可控的。目前,纯粹的社交电商缺乏全国性、高渗透性的社群组织,而且社群组织本身缺乏稳定性。所以,社交电商始终是边缘化的。

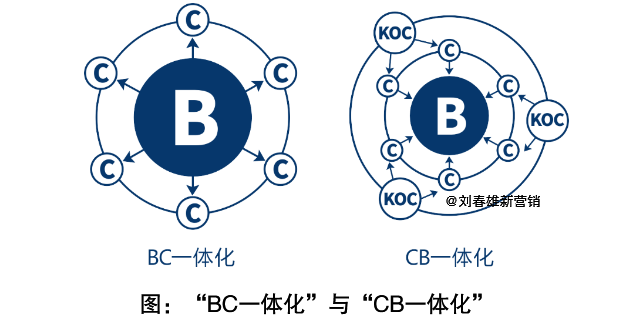

传统渠道与社群结合,B端密度与C端密度可以相互强化,大致有两种方式:

1)传统渠道有优势的企业,利用B端优势,带动C端优势

近几年在农资界被称为传奇的绿业元集团公司,就是利用传统渠道(B端)的控制力,通过B端社群影响农户(C端)。绿业元的员工,平均每年召开200场“农民会”——这种方式称为BC一体化。

绿业元“农民会”的高效动员力从何而来?就是利用B端社群将其高覆盖,实现快速、高密度动员。

2)传统渠道缺乏优势的企业,利用C端社群倒逼B端

比如白酒新品进入烟酒店很难。但是,如果通过KOC的社群密度完成C端动员,那么就可以倒逼B端(烟酒店),这种方式称为CB一体化。

上述两种方式,BC一体化,就是通过B端优势巩固C端优势;CB一体化,就是通过C端短期优势,构建B端系统,如图所示。

B端和C端一体化的组织,是高稳定性商业组织。

八、社区电商边缘,社区团购主流

社区电商和社区团购是一组很好的边缘与主流的参与物,两者同为利用社群的商业体系,都是以社群聚集人气,以小程序推送。

社区电商虽然在2020年疫情期间火爆一时,但很快就沉寂了,即便是头部品牌的社交电商也是如此,有的甚至在发动之时就已经失败了。

社区电商与社区团购的区别,在于是否有组织地利用了社区社群。所谓有组织,包括两个方面:一是利用原有的传统渠道组织;二是建立独立的地推团队。

社区电商是在疫情期间通过网络招募的,基本是纯粹的线上招募,与线下渠道的关联度不高,更没有利用经销商组织。

因此,社区电商基本没有门店交付,只有总仓交付或前置仓交付。社区电商的区域密度更小,除极少数仍在运营外,多数品牌已经放弃。

社区团购目前势头不错。社区团购的拓展,基本上以区域强势经销商为平台代理商。经销商有团队,有终端客户群。因为社区团购与主流渠道融合,能够在一个地方快速发展。

我们看到,经销商当平台代理,基本以原零售小店为“团长”,因为双方原来就有合作关系。地推团队发展“团长”时,宝妈就比较多。虽然多数宝妈有微商经历,但论组织体系,还是终端小店更有组织性。

作者:刘春雄,微信公众号:刘老师新营销(ID:liuchunxiong1964),现任郑州大学副教授,硕士生导师,兼任北京大学EMBA课程主讲导师,《销售与市场》杂志社副总编,清华大学MBA、中国人民大学MBA特聘客座教授。

本文由@刘春雄 授权发布于运营派。未经许可,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

忙了一天,终于可以休息会看看文章了。

看完后感觉上了一堂课

优秀,值得我敲下键盘留个言!

说到心坎了,在工作中经常遇到这样的问题,在这里找到了思路。

对于大家都热衷的热点话题,总会去分析别人背后的行为

收藏了,睡前再看一遍。