代言人营销变了:2025年值得关注的6个方向| Morketing洞察

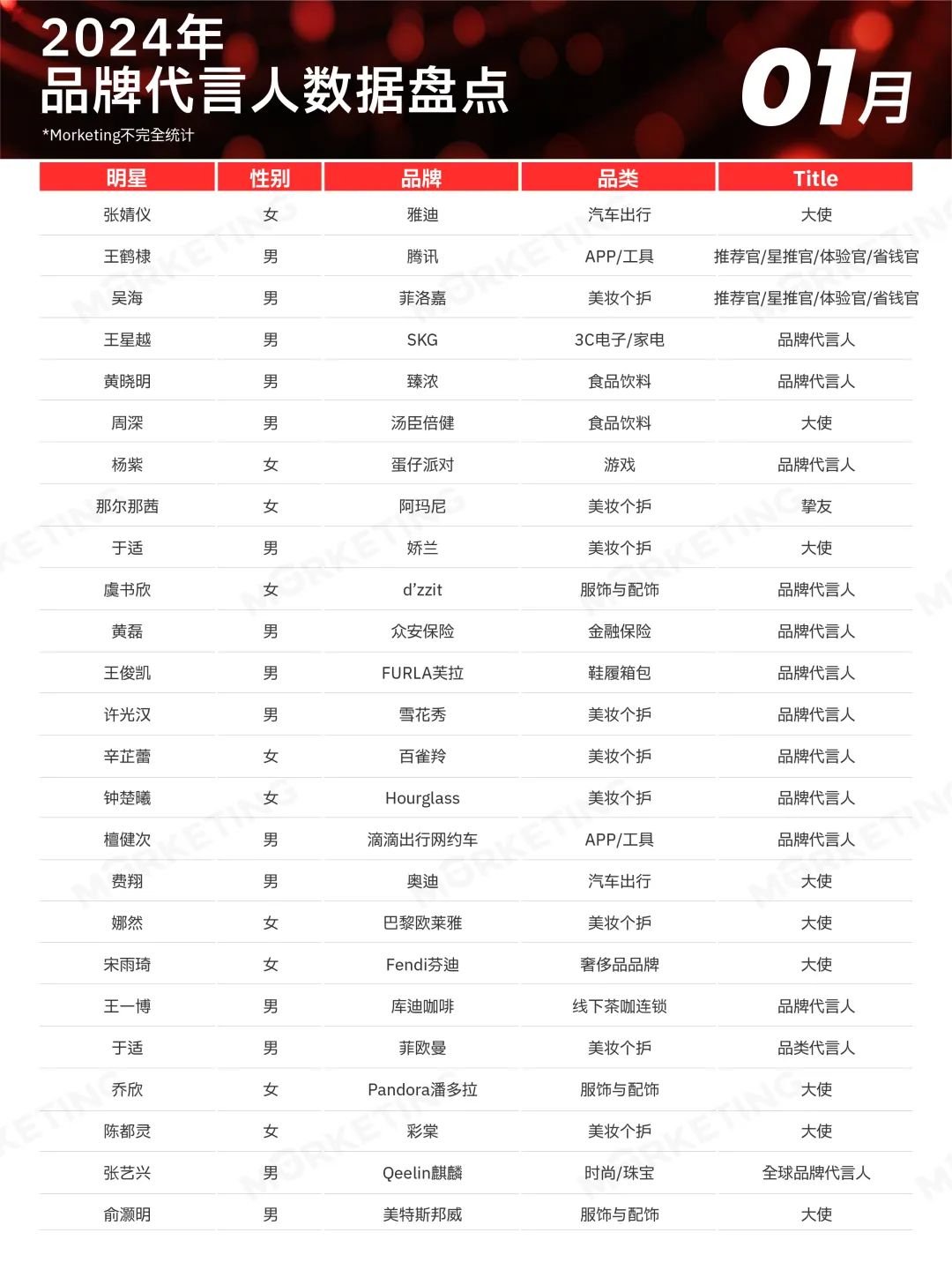

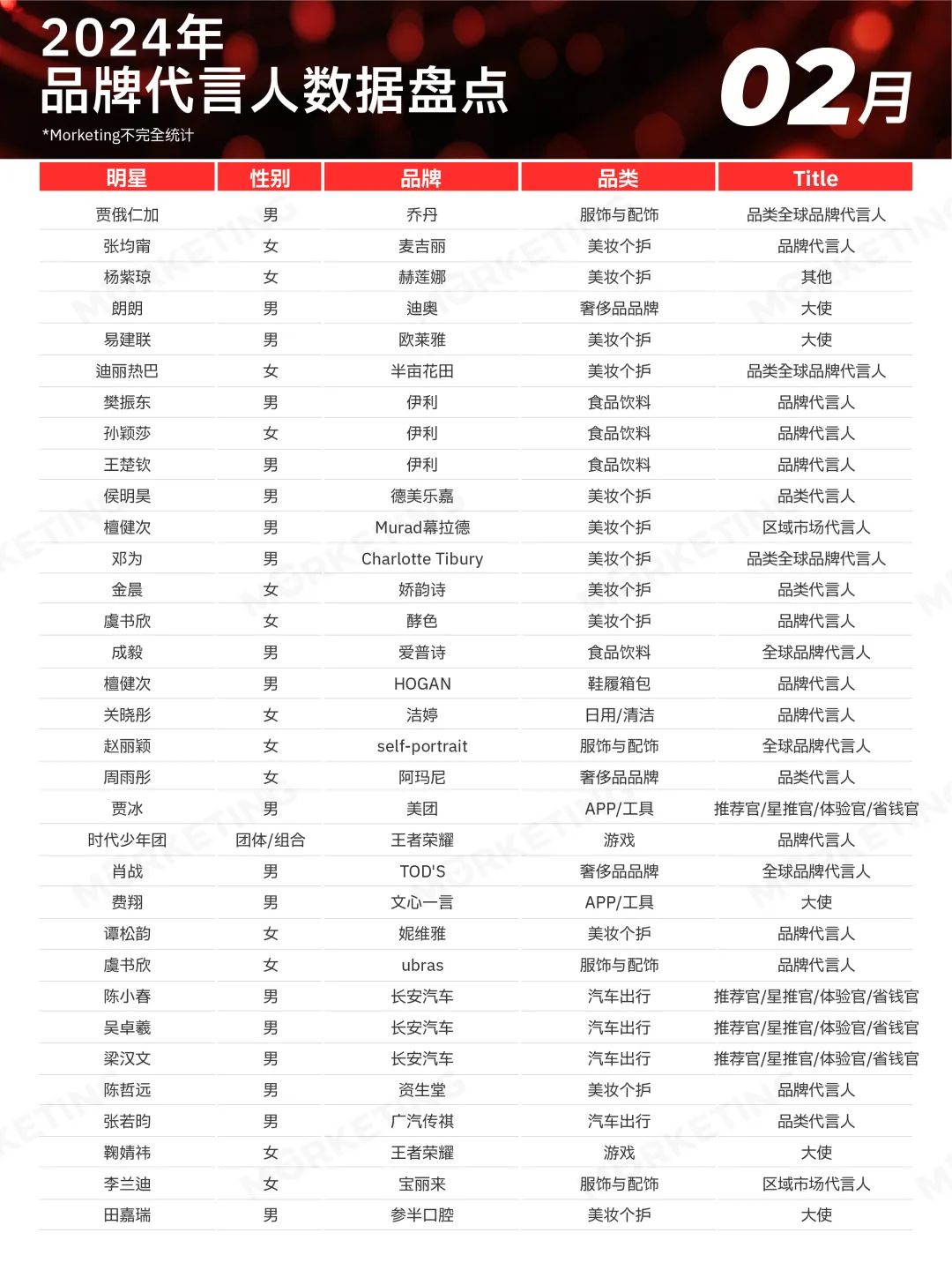

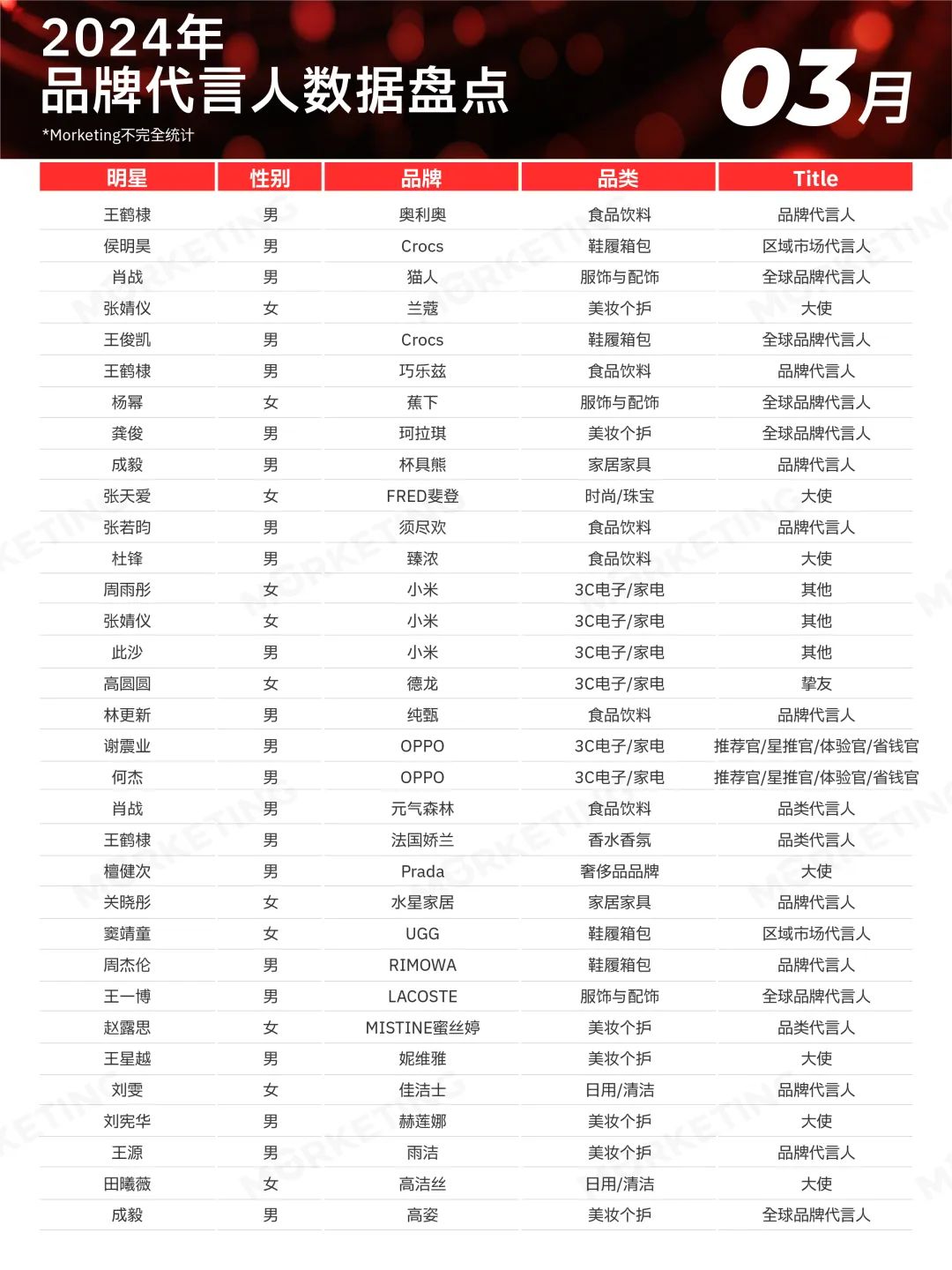

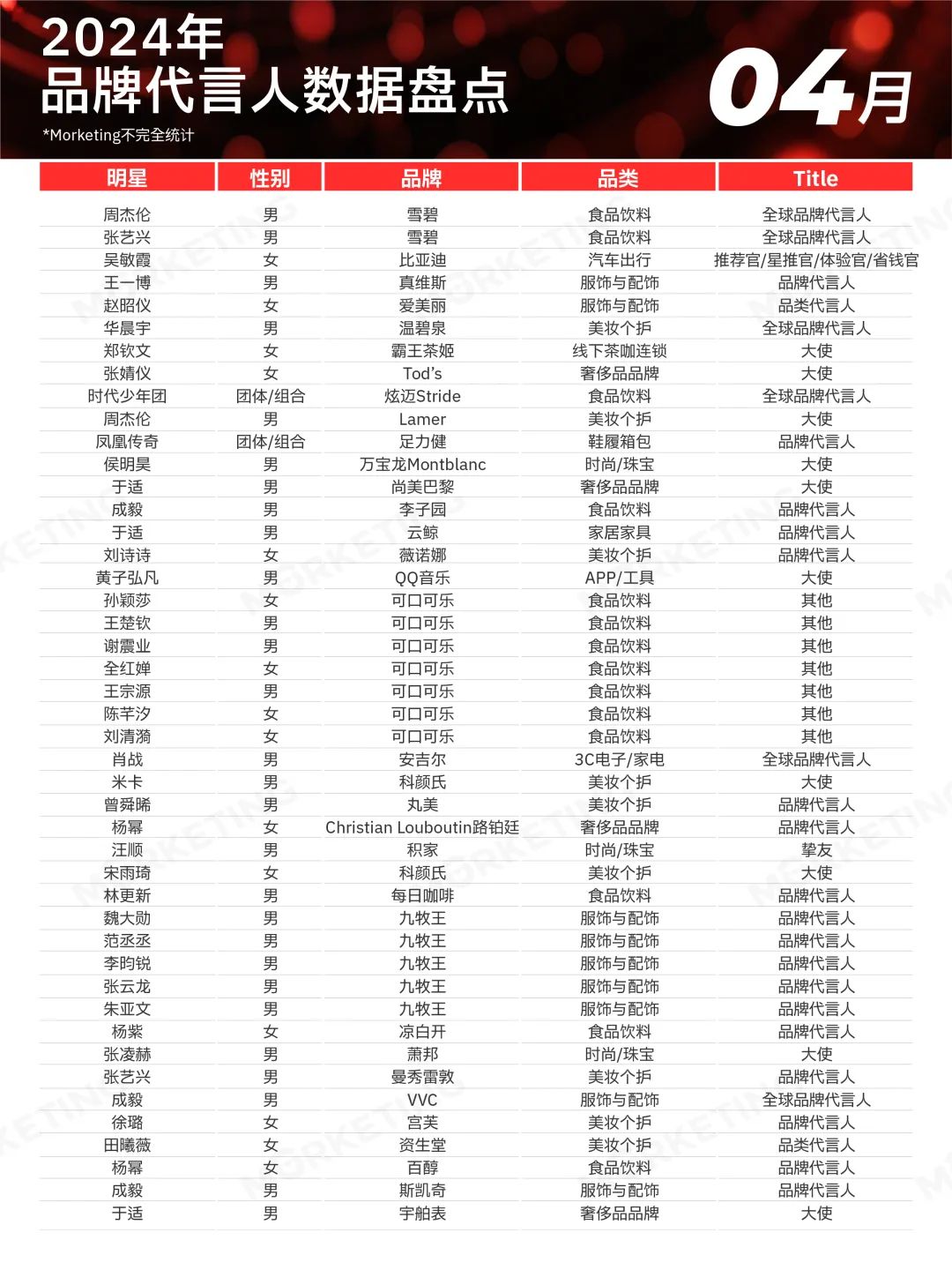

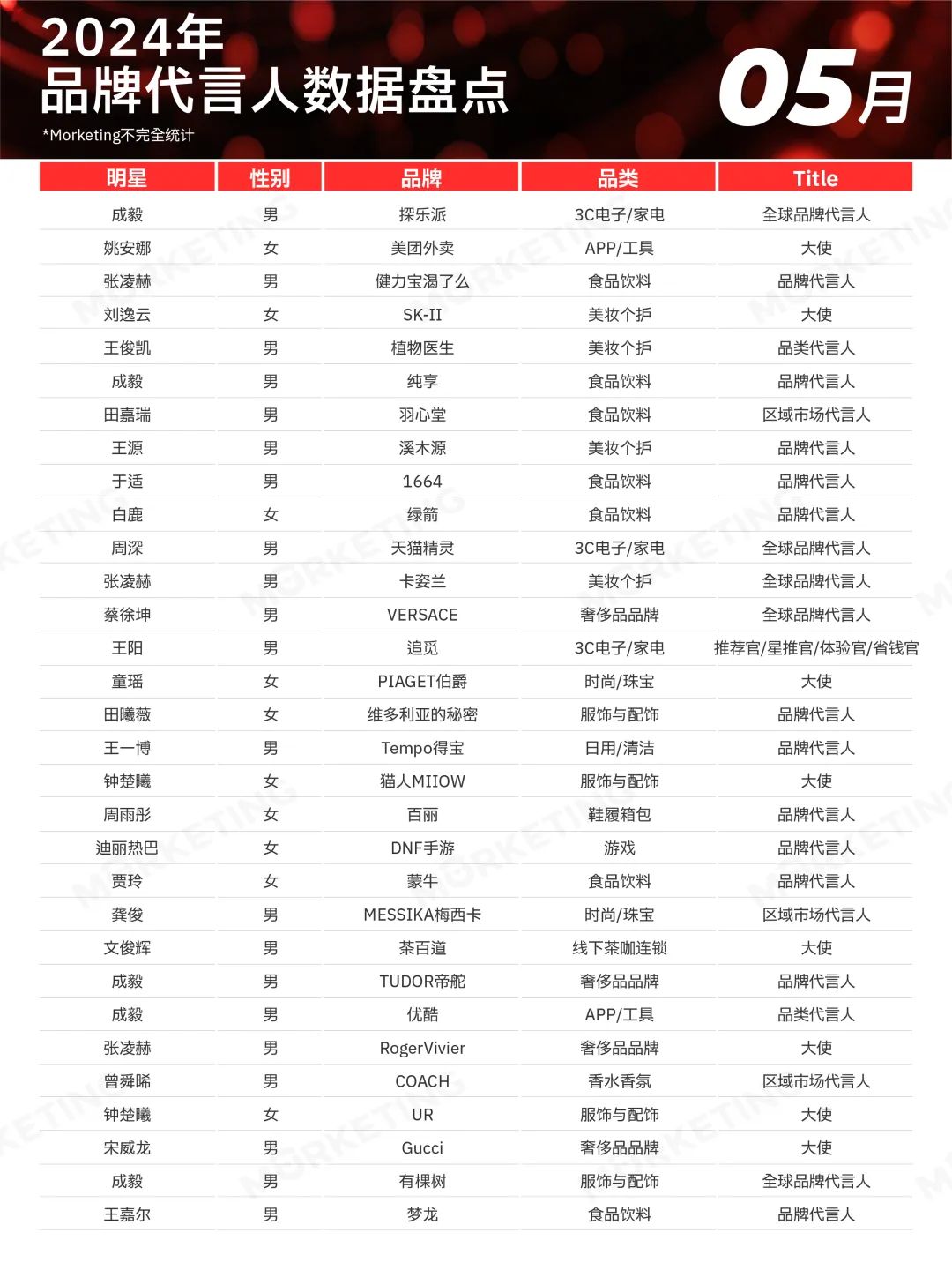

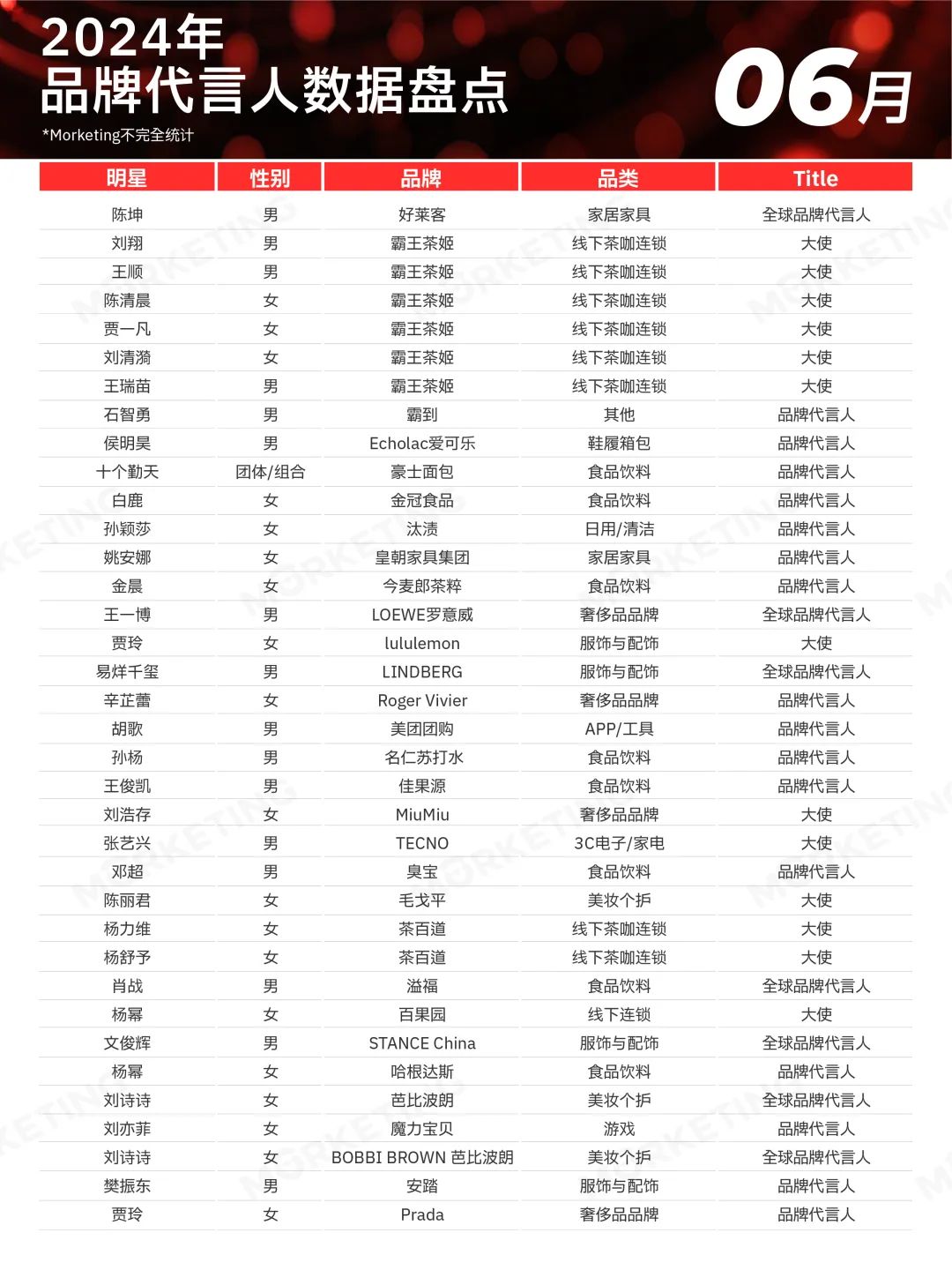

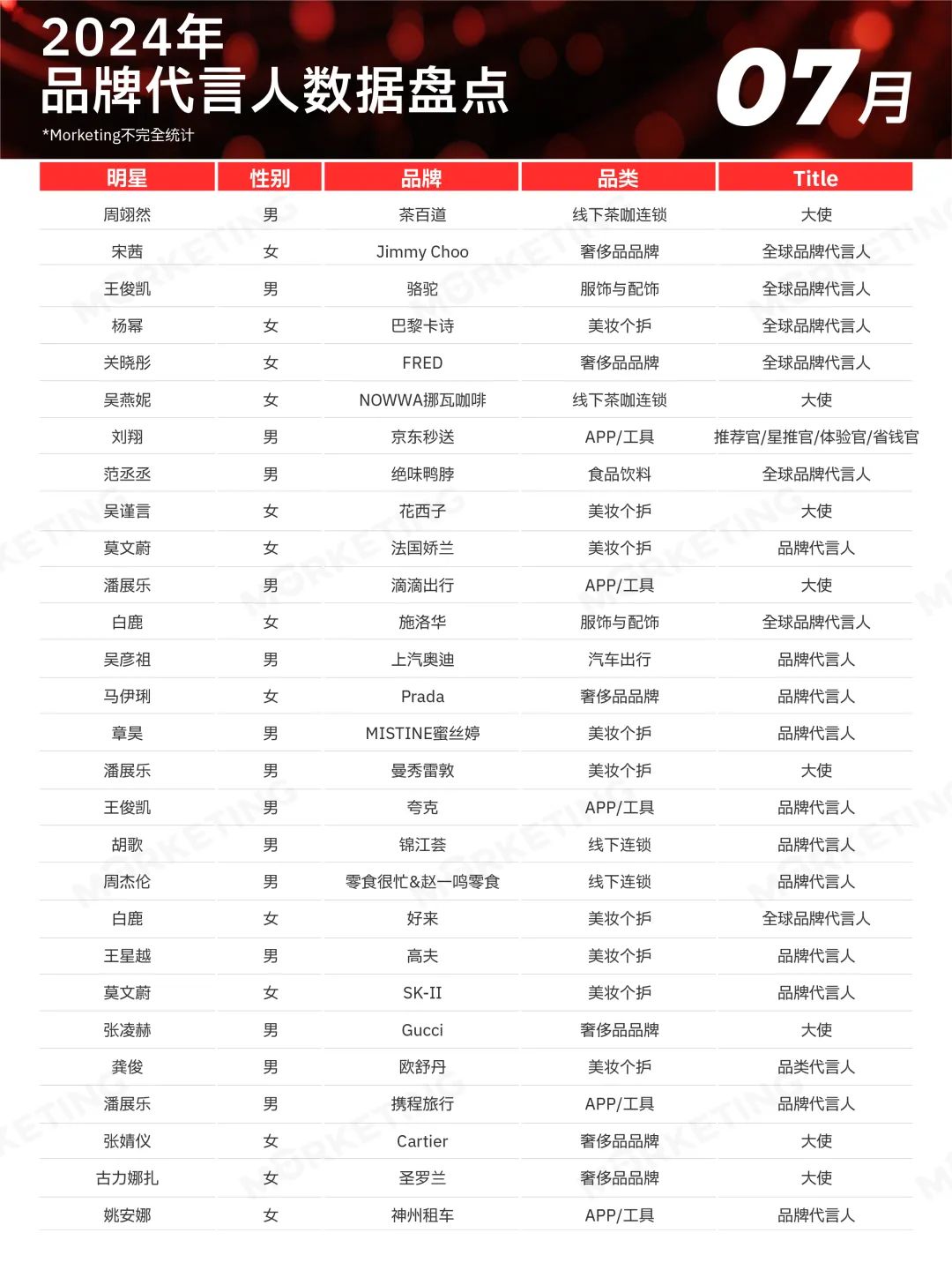

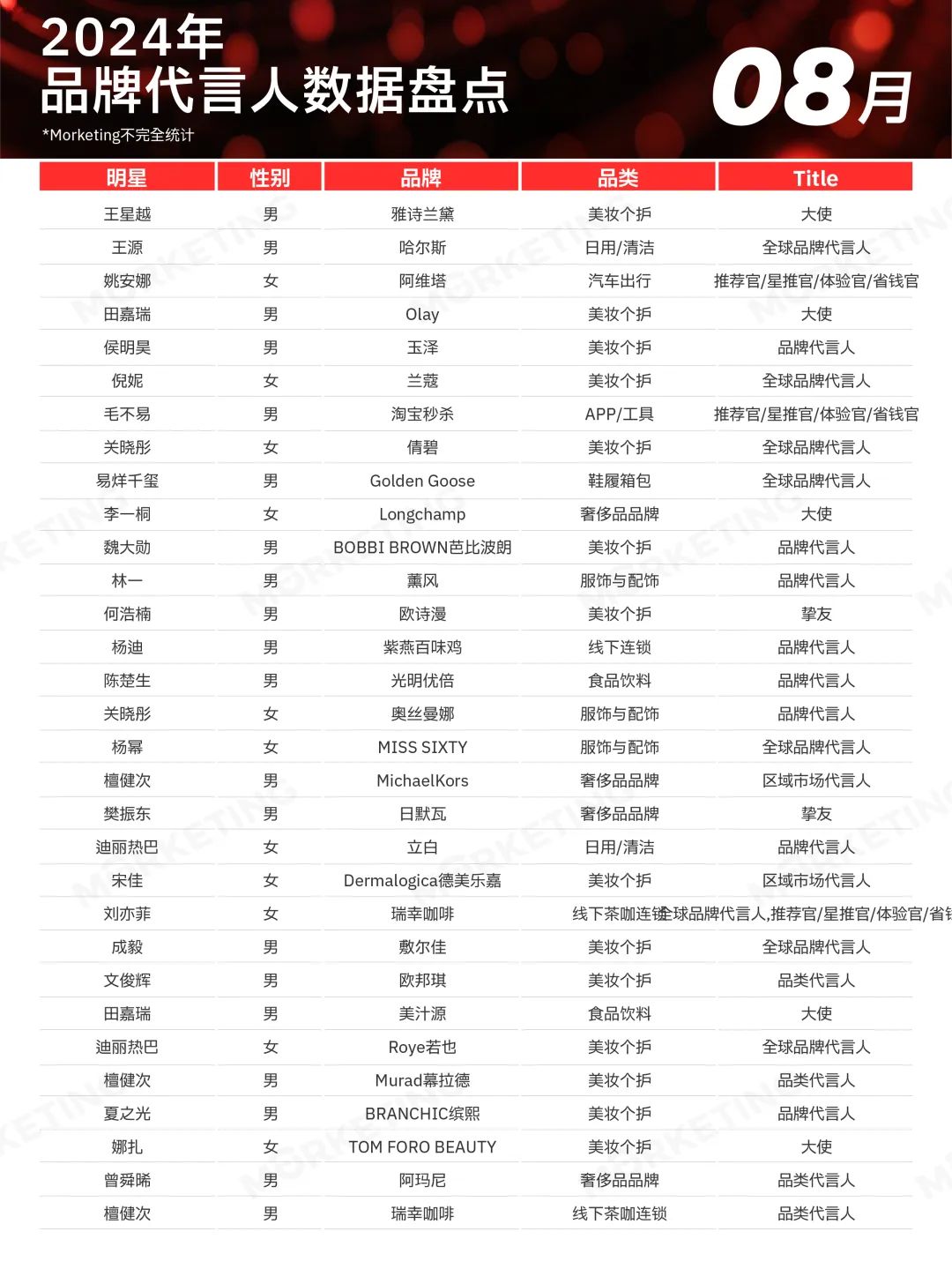

2024 年品牌代言人营销领域呈现诸多新变化,美妆个护、食品饮料等品类成代言主战场,代言头衔趋向全球化与灵活化,事件驱动型、群像矩阵式代言兴起,同时 “男色经济” 盛行,虚拟代言人热度消退,这些趋势共同重塑着当下的代言市场逻辑.

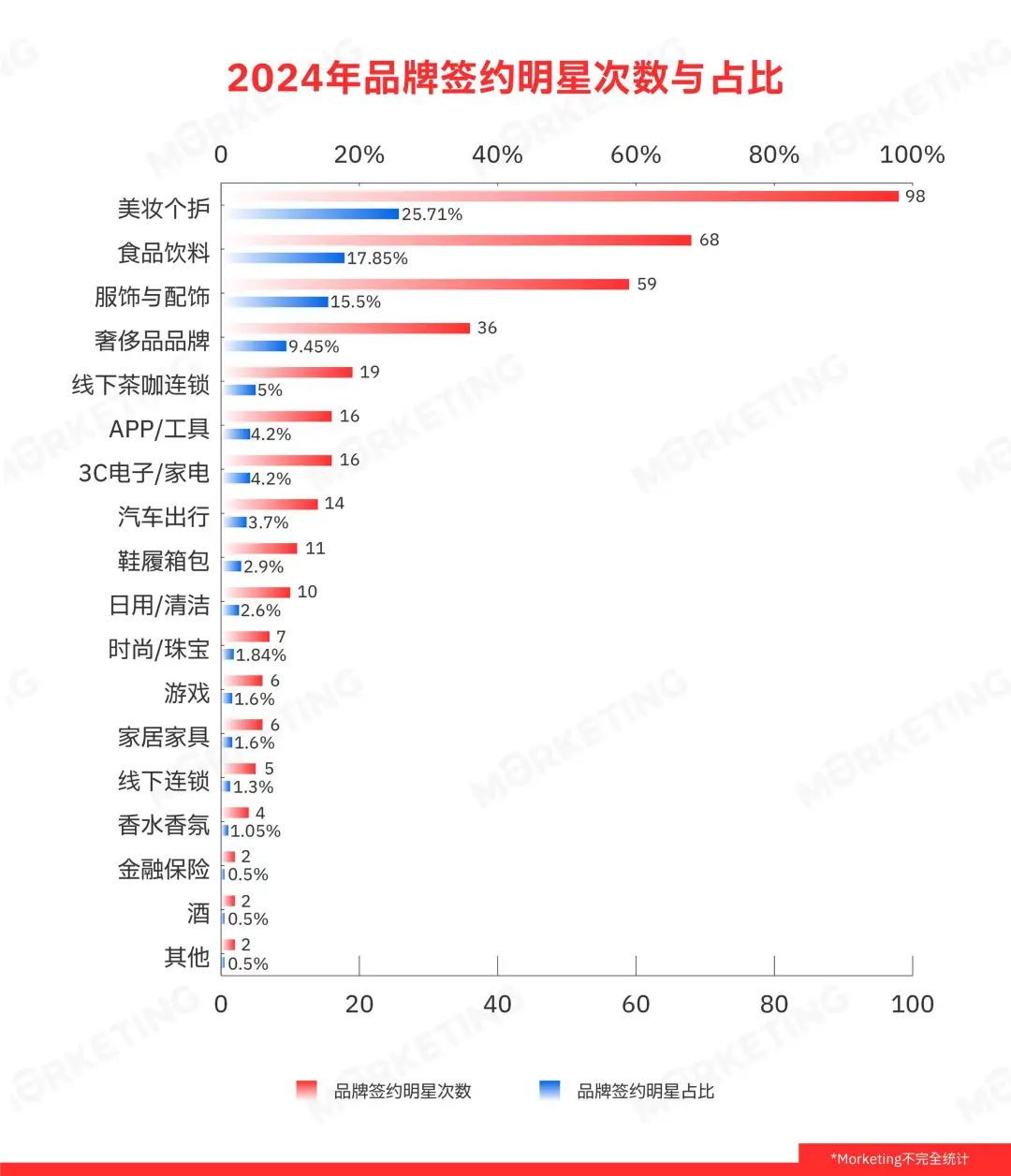

如果说明星代言是一面镜子,那 2024 年这面镜子里,能清楚地看到消费市场的变脸。美妆个护、食品饮料、服饰配饰三大品类,拿下了接近六成的代言份额,牢牢占据了明星代言的主战场。换句话说,消费者在哪儿,明星代言就去哪儿。

而在代言人的头衔上,也出现了新的格局:传统的“品牌代言人”依旧是主流,但“全球代言人”的数量正在上升,背后是中国品牌出海的野心;与此同时,“大使、挚友、体验官”这样的轻量化称号,说明品牌越来越务实,用灵活组合来对冲风险。

再加上事件驱动型代言和群像代言的兴起,我们看到一个很有意思的转向——品牌正在从“长期恋爱”模式,切换到“快速约会”模式,从“单点押注”切换到“分散投资”。甚至连“男色经济”都开始在美妆、食品赛道全面开花,代言市场的逻辑正在被彻底改写。

后台回复“明星代言”获取11月-12月完整版图片

趋势一:美妆、食品爱签“代言人

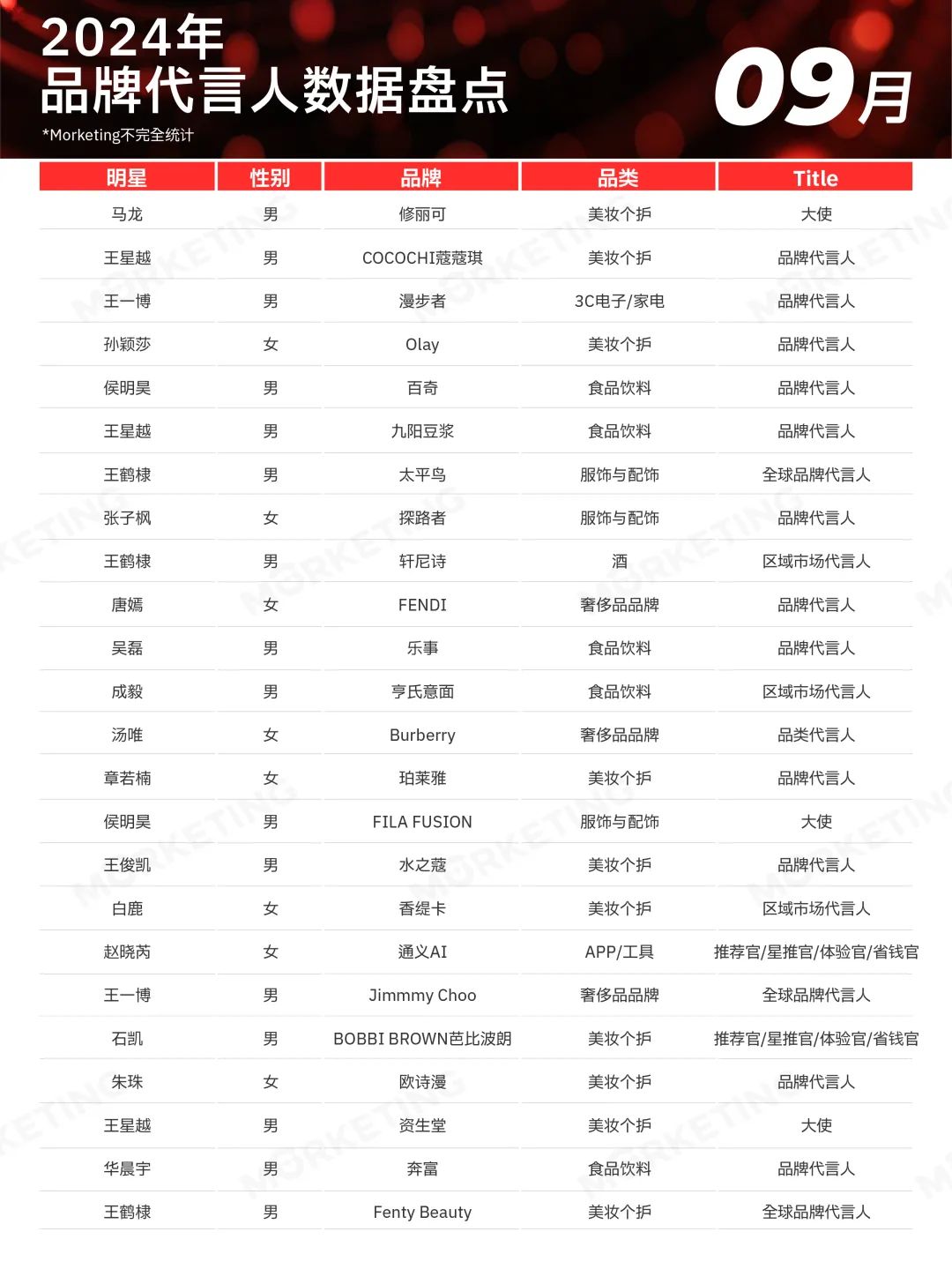

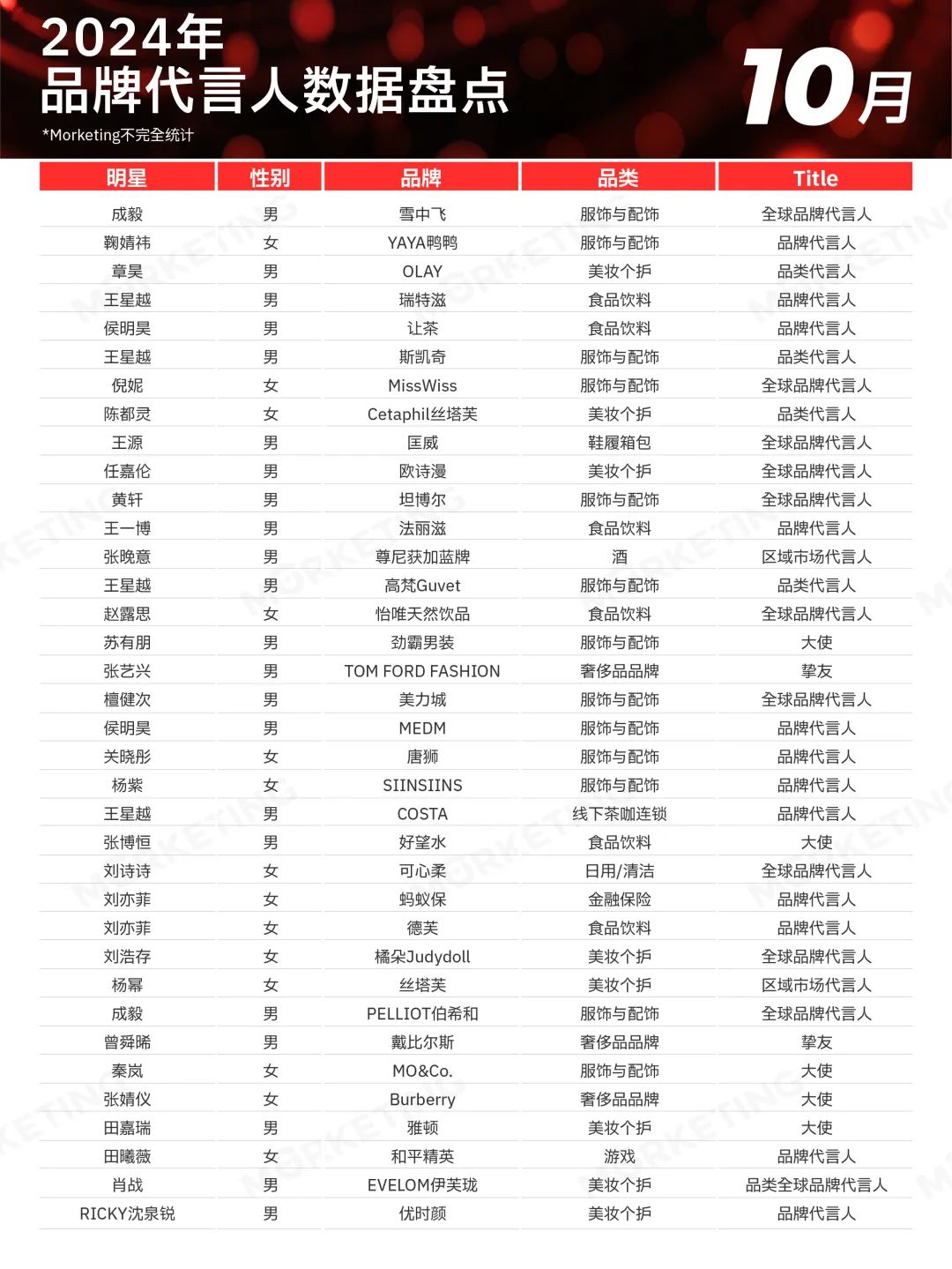

从2024年代言数据来看,美妆个护(25.7%)、食品饮料(17.9%)和服饰与配饰(15.5%)稳居前三大签约品类,合计占比接近六成。这意味着消费品牌依然是明星代言的“主战场”。

尤其是美妆个护,一方面,美妆个护市场更新快、营销节奏高,明星代言可以迅速带动曝光和转化;另一方面,这个品类与“形象”“颜值”天然契合,容易通过代言人形象建立品牌心智。

食品饮料紧随其后,主要得益于新茶饮、健康饮品等品牌的高速扩张,他们更偏好“短平快”的代言打法,以覆盖年轻消费者日常生活的多个场景。相比之下,3C 家电、汽车出行等高客单价品类的代言占比相对有限,对明星与品牌的匹配度要求更高。

这一品类分布也反映出市场的差异化策略:快消品更倾向于“高频签约+短期拉动”,而耐用品和高价品类则偏向“低频签约+长期绑定”。这也解释了为什么奢侈品品牌、3C 家电的代言数量不算多,但明星们依然愿意将其视为“身份象征”,甚至愿意减少数量、换取价值背书。

趋势二:代言人“全球化”、“灵活化”

趋势二:代言人“全球化”、“灵活化”

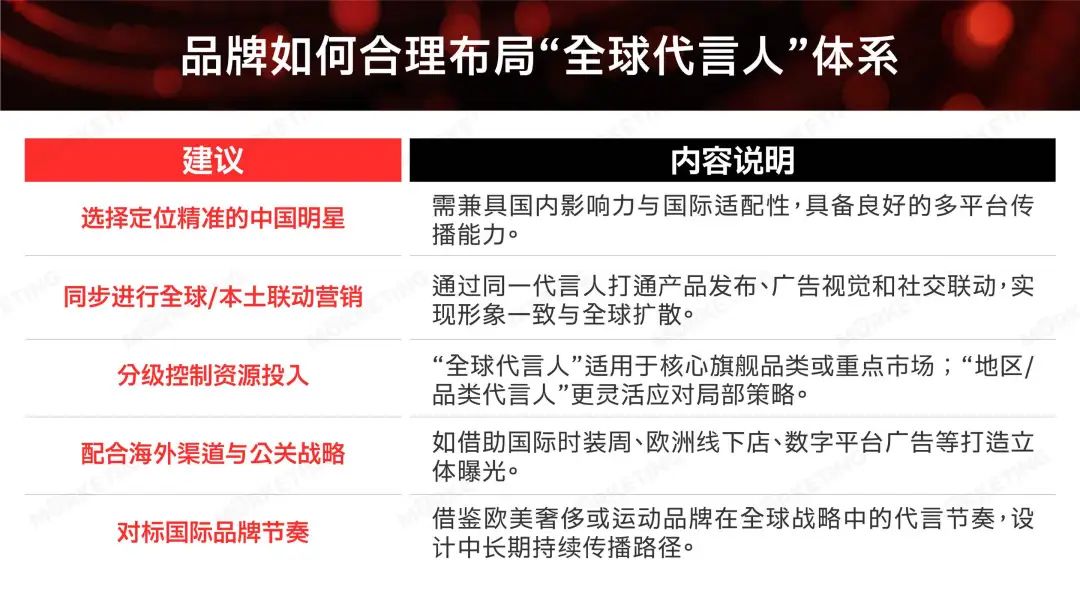

从代言人头衔来看,2024 年“品牌代言人”依旧是主流,占比 36.9%,其次是“大使”(22.3%)和“全球品牌代言人”(18.3%)。其中,有三个重点值得关注:

重点一:2024年“全球品牌代言人”出现了 70 次,占比约 18.3%,是品牌使用频率的重要称号之一。

如今,中国品牌加速“出海”脚步,不仅依赖电商渠道,更通过文化输出、海外展店和赞助国际赛事等方式加速全球布局:比如,比亚迪在欧洲销量超越特斯拉,成为电动汽车出口领头羊;泡泡玛特的盲盒 IP “Labubu”也在国际赢得大批粉丝;安踏正在洛杉矶比弗利山庄开设北美首店,并借助NBA球星如 Kyrie Irving、Klay Thompson 的代言推动品牌国际曝光。

这类“全球战略”逐渐催生新的代言需求:品牌不仅要找中国代言人“为国内站台”,更需要其形象能够在全球市场树立认知度。

重点二:在2024年Title是“大使、挚友、体验官”类轻量化称号,接近三分之一。这一比例侧面说明品牌在代言策略上正趋向“灵活化”。

“推荐官/星推官/体验官”等轻量化头衔的出现,体现了营销方式的“快闪化”和“话题化”。这些头衔往往和单次活动、短期促销绑定,用来制造热点话题,而非长期背书。

重点三:品牌通过“区域”“品类”等限定词,把代言人绑定在更小的范围内,以降低风险和成本,同时避免“一刀切”式的全盘承诺。

这类品牌往往比较会“合理组合短期与长期代言”,长期代言人负责稳定品牌心智,短期代言人负责热点制造,两者并行才能形成健康的代言矩阵。

总体来说,很多品牌给出的title越来越五花八门,有青春代言人,有乐活美肌代言人…这也表明,品牌在给代言人头衔时变得更加谨慎,更倾向于细分化、层级化。

趋势三:事件驱动型代言越来越普遍

趋势三:事件驱动型代言越来越普遍

与之相对的,品牌签约代言人另一个明显趋势是“短期、事件驱动型代言越来越普遍”。很多品牌不再追求长期绑定,而是选择“一次性合作”。通常给明星一个特别的Title,配合一场Campaign,大活动结束,合作关系也就终止。

究其原因,核心在于市场节奏越来越快,品牌需要快速响应热点,长期代言反而束手束脚。同时,对于预算有限的中小品牌,或者做新品试水的品牌,一次性合作能以相对较低的成本做话题最大化,通过明星合作去制造“限定感”,引发消费者关注。

淘宝秒杀就是这样做的,2024年,淘宝秒杀在“618”节点邀请毛不易担任“淘宝省钱官”。当时因为毛不易的名字,即 “每一毛钱都不容易” 与淘宝秒杀为消费者提供低价、省钱的购物体的理念相呼应,所以打造了一场事件活动。具体来看,淘宝秒杀给毛不易设计了一个强绑定的故事,他不仅出现在广告中,还推出了原创改编歌曲《省钱省心》,歌词延续毛不易一贯的温情风格,把“省钱”这个功利词变得有温度。整个 campaign 在社交媒体掀起二创热潮,毛不易的“省钱官”形象一度成为热梗。

不过在这个过程中,品牌要清楚,短期代言不是“低配版”长期代言,而是一种事件驱动型打法。核心在于:如何利用“限定感”和“一次性”机制,在短时间内引爆关注。

趋势四:品牌进入“明星矩阵时代”

代言市场另一个新常态是,品牌不再满足于“一对一”,而是一对多,进入明星代言进入矩阵化时代。比如霸王茶姬一口气签约6位明星;可口可乐签约7位明星;九牧王签约5位明星。

群像代言之所以流行,有几个重要原因。首先,它的声量效应远高于单一代言人。一口气签下多位明星,本身就是一个传播事件,可以快速引爆微博、小红书、抖音等社交平台,实现声量的瞬间放大。其次,群像能够覆盖更广泛的圈层。每位明星都有不同的粉丝画像,多个明星叠加,几乎等于在多个年龄、性别和兴趣社群里同时投放广告,大大降低了“代言人与品牌不匹配”的风险。再次,群像代言也是一种风险对冲。

近年来,明星“塌房”频频出现,品牌若押宝于单人,很可能在意外发生时承受巨大损失,而群像的多点布局则有效降低了这种风险。更重要的是,群像本身契合年轻消费者的文化语境。Z 世代追求多元与平等,群像恰好是一种去中心化的叙事方式,相比“一个偶像代表所有人”,群像更像是“多样性共存”的体现。

不过,群像代言并非没有隐忧。一方面,消费者的品牌记忆会被稀释。品牌与明星之间的强绑定关系被削弱,很难再形成“XX=某明星”的清晰认知。另一方面,如果没有统一的创意和主题,群像容易变成简单的“明星拼盘”,传播容易失焦,消费者看到的只是明星本身,而不是品牌价值。

从案例上看,霸王茶姬的群像打法,确实在短期内制造了话题,形成了“年轻群像”的视觉冲击,但消费者可能记住的是“六人齐聚”,而非某位明星与品牌的深度绑定。可口可乐则相对成功,它在邀请 7 位明星时,整个创意围绕“青春、快乐、共享”统一展开,让群像并不是孤立的拼盘,而是品牌价值的一次多维度呈现。九牧王则希望借 5 位明星代言来突破“中年男装”的刻板印象,但由于叙事主题不够鲜明,效果仍待验证。

可以看到,群像代言的价值在于“高声量、多圈层覆盖、风险分散”,但要真正发挥效用,品牌不能只停留在数量的叠加,而必须有更精细化的策略:

1.要有统一主题。品牌在选择群像代言时,必须有清晰的叙事主线和传播主题。否则容易沦为短期声量,缺乏长效沉淀;

2.差异化组合,避免同质化。群像代言的明星应当具备差异性:既有流量偶像,也有实力派演员,还可以有体育或跨界人物,让群像形成“互补效应”,而不是“粉丝叠加”;

3.合理控制使用频率。群像代言适合节日营销、新品发布或品牌升级节点,不宜常态化。频繁使用会让消费者觉得品牌“缺乏自信”,甚至产生审美疲劳。

趋势五:虚拟代言人数量直线下降,品牌IP代言人成为新出路

虚拟代言人和两三年前的热潮相比,已经直线下降,元宇宙热度退潮后,品牌选择更趋理性。

还记得2021年到2022年,虚拟人几乎成了代言圈的“顶流”。当时,AYAYI、柳夜熙频频出圈,安踏、娇兰、元气森林等品牌纷纷试水虚拟偶像。短短一年,虚拟代言人被视作“科技与潮流”的结合点。但到了2024年,虚拟代言人的身影几乎消失在主流代言名单中。

事实上这也不难理解,当时很多品牌官宣虚拟代言人,是为了蹭热点或者跟风行为,在元宇宙和虚拟人热度高涨时进行事件营销。更本质而言,大多虚拟代言人是没有粉丝基础,缺乏精神内核,即没有人生经历,也没有故事,去长期呼应品牌理念和价值,无法建立持续的情感连接。

实际,相比追逐虚拟人热潮,品牌IP代言人这条路径成为另一个更好的选择,因为对大多数品牌而言,自有IP代言人的核心价值是“可控、可持续、可循环”。它不会翻车,也不会过气,只要运营得当,就能成为品牌最稳定的代言人。比如蜜雪冰城用雪王跑出了一条品牌IP的长期运营路径。如今雪王已经不是一个简单的“吉祥物”,而是蜜雪冰城真正意义上的“品牌代言人”。那么蜜雪冰城如何做的?

首先,内容话题社会化。雪王本身就是一个极具“梗感”的形象,搭配魔性主题曲“你爱我,我爱你”,迅速成为全民传播符号。品牌没有把它限制在广告物料里,而是让它融入社交媒体日常,用户自发玩梗、二创,形成源源不断的UGC内容。

其次,自制IP剧集化。蜜雪冰城围绕雪王推出动画、短片、周边小剧集,把一个“代言人”扩展成“内容IP”。这种剧集化的运营,让雪王从广告角色变成真正的文化符号。

然后,重大时刻的品牌化露出。雪王不仅出现在门店或营销海报里,还出现在品牌最重要的舞台。例如,蜜雪冰城上市敲钟当天,雪王以代言人身份站在现场,强化了“雪王=品牌”的认知。

最后,营销活动的循环强化。无论是新品推广、节日营销,还是跨界联名,雪王都会作为代言人出现。每一次活动,都是对“雪王是蜜雪冰城代言人”这一心智的再强化。时间越久,雪王与品牌的绑定越牢固,用户认知也越深。

总结来看,雪王的运营路径是:社会化话题 → 内容IP化 → 重大节点露出 → 循环强化 → 品牌资产沉淀。这也是一条可以被更多品牌借鉴的自有IP代言人打造模型。

趋势六:“男色”经济盛行

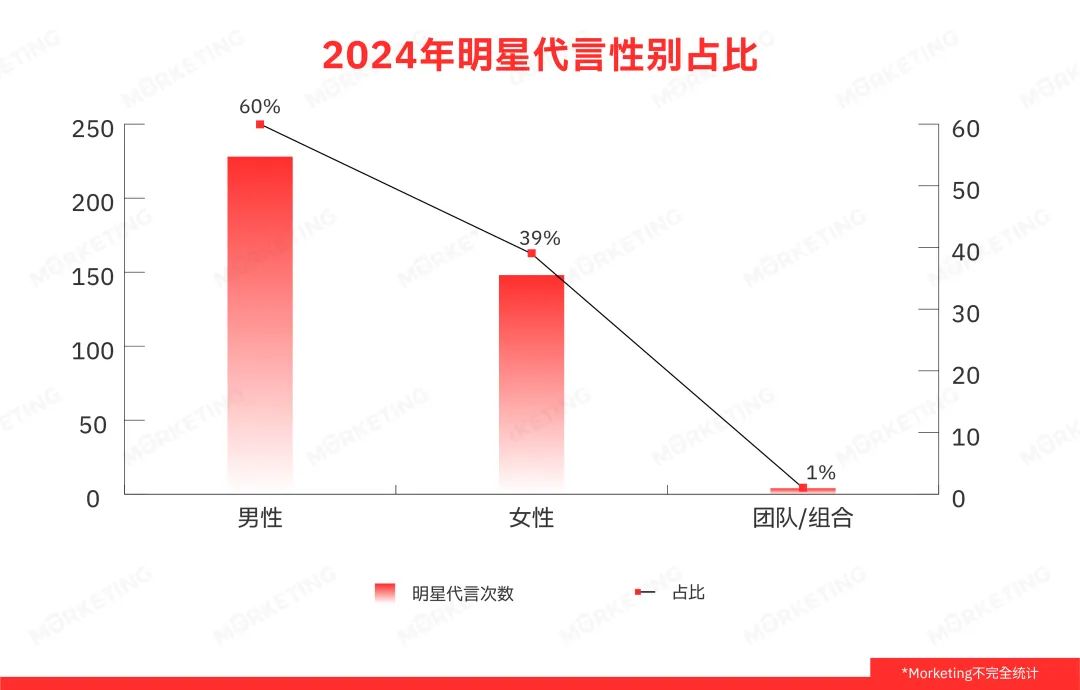

除了不再迷恋虚拟代言人外,根据Morketing不完全统计,2024年男明星签约次数明显胜过女明星。签约次数前十的明星中,男明星占据八席(成毅、王星越、王一博、田嘉瑞、檀健次、王俊凯、侯明昊、王鹤棣),女明星仅有杨幂、关晓彤。而在全年代言次数中,男明星达到 228次,女性仅 148次,男性占比约 62%。

而在品类覆盖上,男明星的代言不再局限于运动、数码,而是全面进入美妆、护肤、食品饮料等传统女性主导的赛道。这意味着,男性明星已经成为代言市场的“主力”,甚至正在“替代”部分女性明星的代言份额。

那么为何会出现这样的现象?

第一,女性消费者才是真正的“买单人”。QuestMobile 2023 年“她经济”洞察报告显示。中国移动互联网平台上的女性活跃用户规模逼近 6 亿,覆盖率极高。其消费活跃度也远超男性,女性在高价产品(2000 元以上)的消费能力明显更强。男性代言人的价值,本质上是满足女性的审美、幻想与情感投射。

第二,审美边界的模糊化。过去:美妆 = 女性代言人,运动 = 男性代言人。现在:王一博代言彩妆、龚俊代言护肤,已经不再稀奇。与此同时,汽车、数码等传统“硬核品类”,反而请来女性明星制造反差。品类与性别的界限,逐渐模糊。

第三,饭圈与社交裂变。男性明星的粉丝群体往往年轻、活跃,能够在微博、B站、小红书形成快速的二次传播。一个代言一旦官宣,往往能带动社交媒体话题。

第四,社会审美转向。从“霸道总裁”到“奶狗少年”,从“阳光运动型”到“病娇感”,多样化的男性气质都可以成为消费的触发点。今天的市场不再单一崇拜“硬汉”,而是接受更细分、更多元的男性审美。

某种层面,品牌启用男性偶像,不仅是为了宣传产品,更是为了让消费者建立一种情感投射,“我买的不只是口红/饮品,而是代言人代表的生活方式”。

所以品牌需要明确买单人是谁,不要被表象迷惑,大多数男色经济的消费驱动力仍来自女性。品牌在选人时要优先考虑:这个明星是否是女性消费者的“理想投射”。比如,完美日记找王一博,打破“彩妆=女性”的传统认知,利用王一博的高人气撬动女性消费群体;资生堂找龚俊,通过启用男性代言人传递“精致护肤”的形象,精准击中女性消费者的审美偏好。

此外品牌还可以“细分男色标签”。比如,健康阳光型:适合运动、饮品、休闲零食;精致少年型:适合彩妆、护肤、珠宝;成熟稳重型:适合汽车、金融、奢侈品。

说到底,“男色经济”看似是男明星的胜利,但背后真正的驱动力仍是女性消费者。边界模糊化意味着未来的代言格局会更灵活,性别与品类不再绑定,勇于尝试让男性代言美妆、护肤,让女性代言数码、汽车。性别反差往往能带来传播新鲜感。

因此,品牌要做的不是盲目追逐,而是精准匹配,找到符合自己品牌气质的“男色”,并确保这个“男色”能激发女性消费者的情感和购买力。// 结语

代言市场正在变得越来越像一场资本市场的博弈:谁都想用最小的投入撬动最大的声量,同时避免押错注带来的风险。2024 年的几个关键词:高频快消、全球化出海、事件驱动、群像矩阵、男色经济——其实都指向了同一个趋势:品牌的代言逻辑,正在从“浪漫主义”转向“理性投资”。

但理性不等于冷冰冰。一个好的代言,依然能让品牌和消费者之间建立起情感连接,只是这个连接的形式正在多元化。长期+短期、单人+群像、本土+全球、真人+IP,未来的代言市场更像是一张拼图,品牌要做的就是找到最适合自己的那几块,拼出一张完整且有生命力的图景。

在这个变化的时代,品牌不再需要问“要不要找代言人”,而是要问“该怎么找、怎么用”。代言的价值,不在于明星有多红,而在于能不能和品牌战略合拍,能不能在复杂的市场里创造出真实的共鸣。

文 | Rita

本文由运营派作者【Morketing】,微信公众号:【Morketing】,原创/授权 发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

等我一分钟 我去找个夸你的句子

等我一分钟 我去找个夸你的句子

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~

我要是有这才华,我走路都得横着走!

我要是有这才华,我走路都得横着走!

对你的作品崇拜!

对你的作品崇拜!

反手就是一个推荐,能量满满!

反手就是一个推荐,能量满满!

感谢分享

感谢分享

收藏了,睡前再看一遍。

唉,做运营真的不容易

这篇文章让我收获了很多知识,感谢作者的分享,期待更多优质内容。